在QQ的社交生态中,动态内容的互动展示是用户活跃度的重要体现,其中“刷赞功能”生成的封面背景虽能强化互动氛围,却也因包含用户行为数据而引发隐私顾虑。如何精准隐藏这一设置,成为越来越多注重数字边界感的用户关注的操作细节。

QQ的刷赞功能封面背景,本质上是系统对用户点赞行为的可视化呈现——当用户对好友动态或群聊内容频繁点赞时,平台会自动生成带有点赞标识(如“已为XX个动态点赞”)、时间戳甚至用户头像缩略图的封面,并默认在个人主页或动态流中展示。这种设计初衷是强化社交连接,让用户的活跃行为可见化,但随之而来的隐私风险也逐渐凸显:例如,封面可能暴露用户的兴趣偏好(点赞内容的类型)、活跃时段(点赞时间集中段),甚至通过关联分析间接透露社交关系(如频繁点赞某位好友的动态)。对于部分用户而言,这种“被动展示”与个人隐私保护需求形成冲突,隐藏设置应运而生。

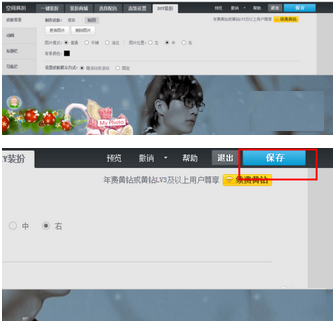

要隐藏QQ刷赞功能的封面背景设置,用户需通过“隐私设置”入口进行精细化配置。具体操作路径因QQ版本略有差异,但核心逻辑一致:首先打开QQ主界面,点击左上角头像进入“个人中心”,随后找到并点击“设置”选项(部分版本需先进入“通用设置”);在设置菜单中,选择“隐私”分类,向下滚动至“动态”或“互动行为”相关子项(不同版本可能命名为“动态权限”或“点赞显示设置”);找到“刷赞封面背景”或类似选项(通常标注为“显示点赞封面”“点赞动态封面”等),将其状态从“开启”切换为“关闭”。值得注意的是,部分早期版本或企业版QQ可能将此选项置于“账号安全”或“个性化展示”模块,用户需结合界面提示灵活定位。操作完成后,系统通常不会立即生效,需退出设置页或重启QQ以刷新缓存,此时用户的点赞行为将不再生成封面背景,个人主页的动态展示区域也会恢复为默认状态。

隐藏刷赞封面背景后,用户的直接体验是动态页面的“去标识化”——原本醒目的点赞封面消失,取而代之的是更简洁的内容列表或默认背景图,这种变化能显著降低个人行为数据的暴露风险。从用户体验角度看,这一设置满足了“最小化信息暴露”的需求,尤其适合注重隐私的职场用户、青少年群体或内容创作者(避免因点赞行为引发不必要的关注)。同时,隐藏封面后,用户的注意力会更集中于动态内容本身,而非互动数据的展示,反而可能提升对优质内容的关注深度。不过,部分依赖封面展示社交活跃度的用户(如社群运营者、兴趣群体成员)可能会因隐藏设置而减少“被看见”的机会,这反映了社交平台功能设计中“展示”与“隐私”的永恒博弈。

QQ默认开启刷赞封面背景,本质上是平台对“社交货币”逻辑的实践——在互联网社交中,点赞行为不仅是情感表达,更是用户构建社交形象、积累影响力的“资本”。通过展示封面,平台将用户的点赞行为转化为可见的“社交资产”,激励用户更频繁地参与互动,从而提升平台活跃度。然而,随着用户隐私意识的觉醒,这种“默认可见”的设计逐渐遭遇挑战。数据显示,近年来社交平台“隐私相关功能”的搜索量年均增长超30%,其中“隐藏互动痕迹”成为高频需求。这促使平台在功能设计上开始兼顾“社交激励”与“隐私保护”,例如QQ在后续版本中逐步细化隐私选项,允许用户自主控制点赞封面、互动记录等数据的可见范围,这种转变折射出从“平台主导”到“用户赋权”的社交产品设计趋势。

尽管当前QQ已提供隐藏刷赞封面背景的基础功能,但用户对隐私控制的精细化需求仍在升级。例如,部分用户希望实现“部分可见”(如仅对好友隐藏封面,对陌生人展示)或“时段控制”(仅在特定时间段隐藏),这些需求对平台的技术架构和交互设计提出了更高要求。同时,随着《个人信息保护法》的实施,社交平台需进一步明确用户行为数据的收集边界与展示逻辑,避免“默认勾选”“强制展示”等侵犯用户权益的设计。未来,QQ或可通过引入“隐私沙盒”技术,让用户在更安全的场景下管理互动数据,甚至结合AI算法提供“隐私风险评估”——例如在用户开启封面展示时,实时提示“此操作可能暴露您的XX信息”,从而帮助用户做出更知情的选择。这种“技术赋能隐私”的模式,或许将成为社交平台功能迭代的核心方向。

隐藏QQ刷赞功能的封面背景设置,看似是简单的操作调整,实则折射出数字时代用户对“社交自主权”的深刻追求——在享受连接便利的同时,每个人都在努力守护个人信息的“最小暴露边界”。对用户而言,灵活运用隐私设置是数字生存的必备技能;对平台而言,尊重并满足用户的隐私需求,不仅是合规要求,更是构建长期信任的关键。当社交平台的功能设计从“让用户被看见”转向“让用户自主选择如何被看见”,或许才能在活跃度与隐私保护之间找到真正的平衡点。