冬尼卡盟可靠性争议持续发酵,虚拟商品交易领域再次将“卡盟服务可靠性”推向风口浪尖。在游戏点卡、话费充值、影视会员等虚拟商品需求激增的当下,卡盟平台作为连接供应商与用户的核心枢纽,其可靠性直接关系到交易安全与用户体验。然而,冬尼卡盟近期频发的投诉事件——从充值到账延迟、折扣承诺缩水,到部分用户遭遇账号异常与售后推诿——不仅动摇了用户信任,更折射出整个卡盟行业在快速发展中暴露的可靠性短板。当虚拟商品交易的“信任链”出现裂痕,用户不禁要问:冬尼卡盟可靠性争议背后,究竟隐藏着哪些行业痛点?在乱象丛生的市场中,又该如何找到真正值得托付的“最佳卡盟服务”?

卡盟服务的“双面性”:效率优势下的可靠性隐忧

卡盟平台的兴起,源于虚拟商品交易的轻量化与碎片化需求。相较于传统渠道,卡盟通过整合上游供应商资源,实现了“即时充值、批量折扣、自主管理”的高效服务模式,成为游戏玩家、中小商家乃至个人用户的首选。然而,这种“轻资产、重连接”的模式也埋下了可靠性隐患——平台既需要对接成百上千的供应商,又要面向海量终端用户,任一环节的漏洞都可能引发连锁反应。

冬尼卡盟的争议并非孤例。行业数据显示,超过60%的虚拟商品交易投诉涉及“卡盟平台”,核心问题集中在三方面:一是“虚假折扣”,平台宣称的“超低价”实际隐藏着隐性收费或次级货品;二是“资金安全”,部分平台采用预付费模式,一旦运营方跑路,用户预付资金便血本无归;三是“售后缺位”,当出现充值失败、账号异常等问题时,客服响应迟缓、责任推诿成为常态。这些问题在冬尼卡盟的案例中尤为突出:有用户反映,平台承诺的“95折话费充值”实际到账金额缩水10%,客服却以“系统延迟”为由搪塞;更有商家爆料,平台突然限制提现,导致数万元货款无法到账。这些事件暴露出的,不仅是单个平台的管理失职,更是行业在“规模扩张”与“品控保障”之间的失衡。

冬尼卡盟可靠性争议的深层诱因:模式、监管与信任的三重困境

冬尼卡盟的可靠性危机,本质上是行业固有矛盾的集中爆发。从模式层面看,多数卡盟平台采用“代理分级+佣金分成”的扩张策略,为追求规模快速做大,平台对代理的资质审核流于形式,甚至默许代理通过“虚假宣传”“低价引流”等手段吸引用户。当代理为完成业绩过度承诺,而平台又缺乏对供应链的有效管控时,用户权益便成为牺牲品。冬尼卡盟部分代理宣称的“100%到账”“秒充到账”,在供应商库存不足或系统故障时便沦为空谈,最终由用户承担后果。

监管层面,虚拟商品交易长期处于“灰色地带”。卡盟平台涉及的虚拟商品种类繁杂、交易链条长,且多为线上匿名操作,传统监管手段难以全面覆盖。虽然《电子商务法》明确要求平台经营者需保障消费者权益,但在实际执行中,用户往往面临“举证难、维权成本高”的困境。例如,冬尼卡盟用户遭遇的“货不对板”,因缺乏实物凭证,难以通过消协或市场监管部门快速维权;而平台若刻意将注册服务器设在境外,更会增加监管难度。

信任层面,卡盟行业长期陷入“劣币驱逐良币”的怪圈。少数平台为短期利益牺牲可靠性,通过低价战扰乱市场,迫守规平台不得不跟进“价格内卷”,从而忽视服务质量的提升。冬尼卡盟在争议爆发前,也曾以“行业最低折扣”吸引大量用户,但这种以牺牲可靠性为代价的增长模式,最终反噬了自身品牌——当负面评价累积到临界点,用户便会用“脚投票”,信任一旦崩塌,便难以重建。

寻找最佳卡盟服务:可靠性评估的核心维度与避坑指南

面对冬尼卡盟等平台暴露的可靠性问题,用户并非只能“躺枪”。事实上,卡盟行业仍有一批注重长期服务、坚守可靠性底线的优质平台。要找到这些“最佳卡盟服务”,需建立一套科学的评估体系,从资质、供应链、服务、口碑四个维度综合考量。

资质与合规性是可靠性的“第一道门槛”。最佳卡盟平台必然具备合法的经营资质,如ICP备案、增值电信业务经营许可证等,且备案信息与实际运营主体一致。用户在选择时,可通过工信部ICP/IP地址/域名信息备案查询系统核实平台资质,警惕那些“无备案”“备案信息不符”的平台。此外,平台是否接入第三方支付通道(如支付宝、微信支付)也是重要参考——合规支付通道意味着平台资金流水受到监管,跑路风险大幅降低。

供应链稳定性是可靠性的“核心支撑”。优质卡盟平台通常与上游供应商建立长期合作关系,拥有直连货源而非多层代理转手。用户可通过“小单测试”验证供应链:例如先充值1元话费,观察到账速度与是否扣减手续费;或购买低价游戏点卡,检查卡密是否有效、是否为官方正规货品。冬尼卡盟等平台的问题正在于供应链管理松散,部分代理甚至从非正规渠道采购“黑卡”“残次卡”,最终损害用户利益。

服务响应与售后保障是可靠性的“试金石”。最佳卡盟服务不仅在于“充得快”,更在于“出了问题有人管”。用户需关注平台的客服渠道是否多样(在线客服、电话、工单系统)、响应速度是否及时(通常15分钟内响应),以及售后政策是否明确(如充值失败是否退款、货品错误是否补发)。部分领先平台已推出“先行赔付”机制,对因平台原因导致的损失,承诺24小时内解决,这种“用户优先”的服务理念,正是可靠性的直接体现。

用户口碑与行业口碑是可靠性的“晴雨表”。在选择卡盟平台时,除官方宣传外,还需参考第三方平台的真实评价,如电商平台的店铺评分、社交媒体的用户反馈、行业论坛的讨论帖等。值得注意的是,要警惕“刷好评”陷阱——真实口碑往往包含具体细节(如“充值10元话费,3秒到账,无手续费”),而虚假评价则多为笼统的“很好”“靠谱”。冬尼卡盟争议爆发后,不少用户在贴吧、知乎吐槽其“售后踢皮球”,这些真实反馈比广告更具参考价值。

卡盟行业的未来:从“价格战”到“信任战”的必然转型

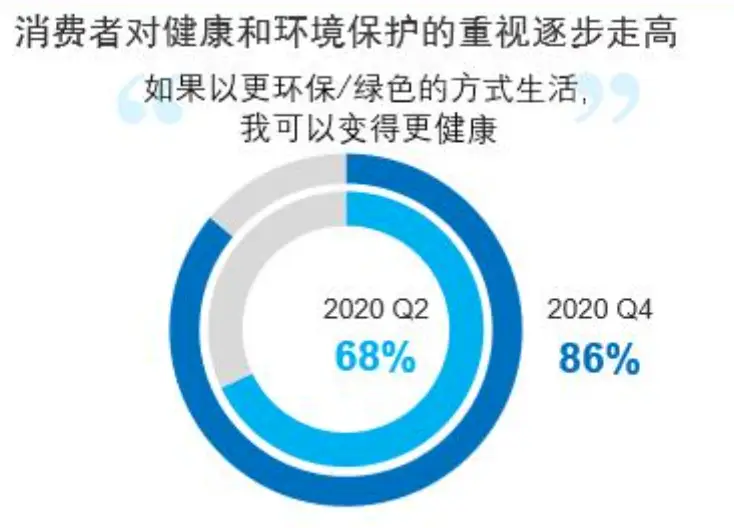

冬尼卡盟可靠性争议,也为整个卡盟行业敲响警钟。随着用户对虚拟商品交易的安全性、便捷性要求不断提升,行业竞争已从“拼价格”转向“拼信任”。未来,真正能在市场中立足的,必然是那些将可靠性视为生命线的平台。

对平台而言,转型需从三方面入手:一是强化供应链管理,通过直采、战略合作等方式减少中间环节,从源头保障货品质量;二是完善风控体系,利用大数据技术监控异常交易,建立用户信用评价机制,防范“刷单”“诈骗”等风险;三是提升服务体验,推出“7×24小时客服”“极速退款”“专属客户经理”等服务,让用户感受到“可靠”不仅是承诺,更是实际行动。

对用户而言,选择卡盟服务时需摒弃“唯价格论”思维——过低的折扣往往隐藏着可靠性风险。与其追求“最低价”,不如选择“性价比最高”的平台:在价格合理的基础上,优先考虑资质齐全、供应链稳定、服务优质的品牌。正如一位资深游戏玩家所言:“卡盟就像虚拟商品交易的‘银行’,安全永远比收益更重要。”

冬尼卡盟可靠性争议的尘埃尚未落定,但它已为行业提供了深刻启示:在虚拟商品交易日益普及的今天,可靠性不是附加题,而是必答题。对用户而言,擦亮双眼、理性选择是保护自身权益的关键;对行业而言,回归服务本质、坚守信任底线,才是实现可持续发展的唯一路径。当卡盟行业真正从“价格战”转向“信任战”,每个参与者都能在更规范、更可靠的市场环境中,找到属于自己的“最佳服务”。