当前中小商户面临的支付困境远比表面更复杂:通道不稳定、费率透明度低、技术对接成本高、合规风险隐现,这些问题像一张无形的网,束缚着经营效率的提升。在众多支付解决方案中,“冷雨卡盟卡易信”逐渐进入视野,但围绕它的争议从未停止——它究竟是破解支付难题的钥匙,还是又一个华而不实的概念?要回答这个问题,必须穿透营销话术,从功能适配性、技术可靠性、合规边界及实际价值四个维度,进行一次彻底的解构。

一、支付问题的本质:不是“收钱”,而是“高效安全地收钱”

商户对支付工具的核心诉求,从来不是简单的“收款码”,而是一套完整的“资金流转效率系统”。这套系统需要同时满足五个刚性需求:通道稳定性(确保交易不中断)、费率可控性(成本可预测)、技术易用性(无需专业团队即可接入)、资金安全性(避免挪用、冻结风险)、合规确定性(规避政策风险)。当前市场上的支付工具,往往只能满足其中1-2项,比如传统银行通道稳定但费率高、第三方聚合支付工具费率低但合规风险模糊。而“冷雨卡盟卡易信”的定位,恰恰是试图在这五个维度上实现平衡,但具体表现如何,需要拆解其核心功能。

二、功能适配性:从“多通道聚合”到“场景化解决方案”

“冷雨卡盟卡易信”的核心功能之一是“多通道聚合支付”,即整合微信支付、支付宝、银联、数字人民币等多种支付方式于一体,商户只需一个接口即可接入全渠道支付。这在理论上解决了“多码并行”的管理混乱问题——线下餐饮商户无需再在收银台摆放微信码、支付宝码、云闪付码;线上电商商家也无需对接多个支付平台。但通道聚合只是基础,真正的适配性体现在“场景化深度”上。

例如,针对小微零售商户,“卡易信”是否支持“扫码+会员+营销”一体化功能?能否通过支付数据自动生成用户画像,推送优惠券?若仅停留在“收款”层面,其价值将大打折扣。据行业反馈,部分早期聚合支付工具因缺乏场景延伸,最终沦为“费率竞争”的牺牲品,商户在低价吸引下接入,却因无法实现用户沉淀和二次营销而流失。因此,“冷雨卡盟卡易信”能否解决支付问题,关键看其能否从“工具”升级为“经营助手”,而不仅是通道的“搬运工”。

三、技术可靠性:当“稳定性”遇上“实时性”的考验

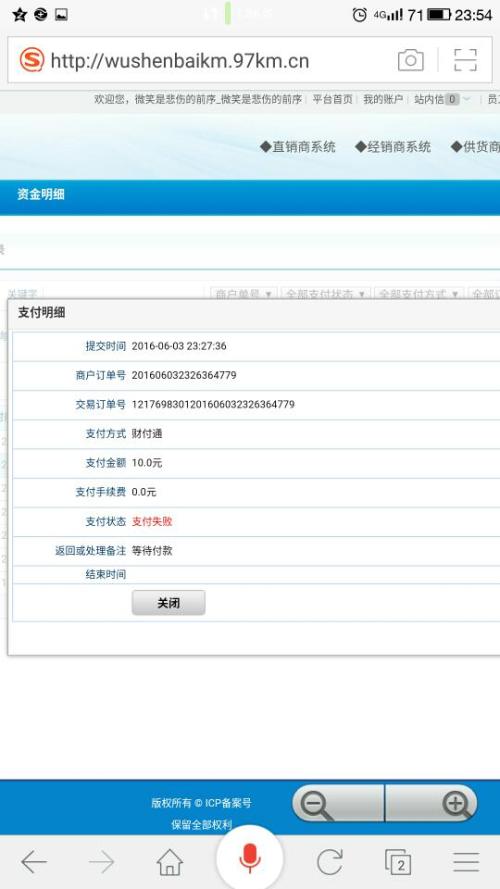

支付系统的技术可靠性,本质是“稳定性”与“实时性”的双重博弈。稳定性要求系统在高并发、网络波动等极端情况下不宕机;实时性则体现在交易到账速度、对账效率、风控响应速度上。对于商户而言,“交易失败率每提高0.1%,就意味着1%的客流失”;而对账延迟1小时,可能影响整个资金周转计划。

“冷雨卡盟卡易信”在技术架构上采用分布式服务器集群和智能路由切换机制,理论上能实现“单通道故障自动切换”,这是其技术亮点。但实际表现需验证两个关键指标:一是通道切换的“断点时间”——从检测到故障到切换备用通道,是否控制在毫秒级?避免用户出现“扫了码没反应”的体验断层;二是风控模型的“误伤率”——在防范欺诈交易的同时,是否会因规则过于严格而误判正常交易?曾有聚合支付平台因风控算法简单,导致商户大额交易被频繁拦截,反而造成损失。技术可靠性最终要回归到“用户体验”和“资金安全”的平衡,而非单纯追求“零故障”的技术指标。

四、合规边界:支付行业的“生死线”

支付行业的特殊性在于,它连接着资金流与信息流,必须以“合规”为前提。近年来,央行对支付机构的监管持续收紧,“无证经营”“二清”(二次清算)、“套码跳码”等违规行为被严厉打击,商户因接入不合规支付工具导致资金冻结的案例屡见不鲜。因此,“冷雨卡盟卡易信”能否解决支付问题,首先要回答:它是否“持牌经营”?

所谓“持牌”,即持有央行颁发的《支付业务许可证》,具备合法的收单、备付金存管资质。若“冷雨卡盟卡易信”仅是某个持牌机构的“服务商”,而非持牌机构本身,那么其资金结算必须通过持牌机构进行,商户需确认其合作方的牌照范围(如全国性收单牌照或区域性牌照)。此外,还需警惕“变相二清”——即平台先归集商户资金,再进行结算,这种行为极易引发挪用风险。合规不是“加分项”,而是“准入项”,商户在选择支付工具时,务必核查其资质链条,避免因小失大。

五、实际价值:费率之外,更要算“综合成本账”

商户对支付工具的“成本敏感”,往往聚焦在“费率”上,但综合成本远不止于此。例如,某平台宣称费率低至0.2%,却收取50元/月的系统使用费,且对账需额外付费;另一平台费率0.38%,但提供免费对账、会员管理、营销工具,长期成本反而更低。因此,“冷雨卡盟卡易信”的价值评估,需跳出“费率单维度”,计算“综合成本收益率”。

具体而言,要核算三个隐性成本:时间成本(接入、培训、对账所需的人力时间)、风险成本(资金冻结、交易纠纷的潜在损失)、机会成本(因支付体验差导致的客户流失)。若“冷雨卡盟卡易信”能通过自动化对账减少90%的财务工作量,通过智能风控降低80%的交易纠纷率,即使费率比同类产品高0.1个点,其综合价值依然显著。支付工具的价值,最终要体现在“帮商户赚钱”或“帮商户省钱”上,而非单纯的“费率数字”。

结语:支付工具的选择,本质是“经营需求的匹配”

回到最初的问题:“冷雨卡盟卡易信,到底能不能解决你的支付问题?”答案并非简单的“能”或“不能”,而在于“你的支付问题是什么”。如果你的核心诉求是“多通道聚合+低费率”,且能接受其场景化功能相对基础,它或许是一个不错的选择;如果你的需求是“深度会员管理+智能营销+高稳定性”,则需要考察其在场景延伸和技术细节上的表现;而若你首要考虑的是“100%合规”,务必优先核查其持牌资质和资金存管模式。

支付工具没有“万能解”,只有“适配解”。商户在选择时,需像“量体裁衣”一样,明确自身痛点,评估工具在通道、技术、合规、成本四个维度的匹配度。而“冷雨卡盟卡易信”这类工具的发展方向,也应是回归“以商户需求为中心”,从“功能堆砌”转向“价值深耕”,唯有如此,才能真正成为支付问题的“解决者”,而非“话题制造者”。