卡盟作为数字商品交易的重要线上平台,因其便捷性和商品多样性,被大量用户用于购买游戏点卡、虚拟货币、软件激活码等数字产品。然而,一个长期困扰用户的问题始终未能有效解决:卡盟下单怎么总是不到账,商家不管怎么办?! 这一现象不仅严重损害了消费者的财产权益,更暴露出行业监管缺失、平台责任缺位等深层次矛盾。本文将从问题表现、成因剖析、维权难点及解决路径四个维度,深入探讨这一痛点,为用户提供切实可行的应对思路,同时呼吁行业正视问题,推动规范化发展。

一、“不到账”与“商家失联”:卡盟交易中的高频痛点

在卡盟交易中,“不到账”并非单一偶发现象,而是呈现多样化和常态化特征。部分用户反映,下单支付成功后,商家长时间不发货,商品状态始终显示“处理中”;有的商家虽发送所谓“发货码”,但实际为无效信息,用户无法激活使用;更有甚者,用户支付完成后,商家直接将其拉黑,客服通道也陷入无人响应的僵局。这类问题在中小型卡盟平台尤为突出,用户投诉量居高不下,却往往得不到实质性解决。

更令人无奈的是“商家不管”的态度。当用户通过平台内置聊天工具联系商家时,对方常以“系统延迟”“网络故障”等借口推诿,或干脆不回复消息;部分商家甚至在用户提出投诉后,直接注销店铺失联,让用户维权无门。这种“收款跑路”的行为,本质上是商家的恶意违约,但平台却往往因缺乏有效约束机制而纵容其发生,导致用户陷入“钱货两空”的被动局面。

二、双重失职:卡盟下单不到账的深层成因

卡盟下单不到账且商家不管,表面看是商家个体失信,实则折射出平台与商家双方的责任缺失。

从商家端看,部分卡盟商家利用数字商品“无形、易复制、交易即时”的特性,实施“无货空卖”。他们通过低价吸引用户下单,收款后不提供真实商品,或发送无效码骗取钱财。更有甚者,利用平台漏洞“一码多卖”,将同一激活码重复出售给多个用户,导致多数人无法正常使用。这类商家往往缺乏资质审核,甚至专门以欺诈为生,形成“打一枪换一个地方”的游击模式。

从平台端看,“重流量轻监管”是核心问题。卡盟平台作为交易中介,本应承担商家资质审核、交易行为监督、纠纷处理等责任,但现实中,许多平台为追求交易量和佣金收入,降低入驻门槛,对商家的经营资质、信用状况审核流于形式。甚至部分平台与商家形成“利益共同体”,通过默许商家违规操作来维持虚假繁荣。当用户投诉时,平台客服常以“已联系商家”“正在处理”等敷衍话术拖延,缺乏主动介入和强制处罚机制,导致商家违规成本极低。

三、维权困境:用户为何总是“投诉无门”?

面对卡盟下单不到账、商家不理睬的困境,用户维权之路往往充满阻碍,主要体现在三个方面:

一是证据收集难。数字商品交易全程线上,用户虽保留支付记录、聊天截图等证据,但商家可通过修改后台数据、删除聊天记录等方式逃避责任。部分平台甚至不提供完整的交易日志,用户难以证明“已付款但未收到货”。

二是平台推诿责任。根据《电子商务法》,平台应知道平台内经营者销售的商品不符合保障人身、财产安全的要求,未采取必要措施的,依法与该经营者承担连带责任。但实践中,卡盟平台常以“商家自主经营”为由,将责任完全推给商家,拒绝承担连带赔偿责任。用户投诉时,平台往往要求用户提供“商家欺诈”的直接证据,而这类证据商家早已销毁,用户陷入“举证不能”的困境。

三是维权成本高。即使部分用户选择通过12315、消协等渠道投诉,或提起法律诉讼,也面临耗时耗力的问题。数字商品交易金额通常较小(多为几元至几百元),用户为维权投入的时间、精力成本远超损失金额,最终不得不放弃。这种“维权性价比低”的现状,反而助长了商家和平台的违规气焰。

四、破局之路:用户自救与行业规范并重

解决卡盟下单不到账、商家不管的问题,需要用户提升自我保护意识,更需要平台承担主体责任,同时辅以行业监管和制度完善。

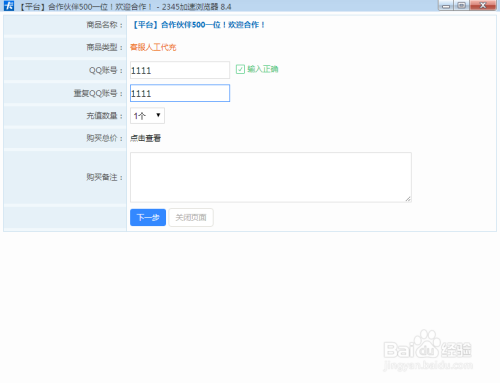

用户层面:做好“事前预防”与“事中留存”。首先,选择正规卡盟平台是关键。优先入驻时间长、用户评价高、有明确纠纷处理机制的头部平台,避免通过无资质的小平台或个人商家交易。其次,下单前仔细查看商家信用等级、销量及用户评价,警惕价格远低于市场水平的“低价陷阱”。交易过程中,务必保留完整的支付凭证、聊天记录、商品页面截图等证据,一旦出现“不到账”问题,第一时间通过平台投诉通道提交证据,要求平台介入处理。若平台推诿,可向当地市场监管部门或12315平台投诉,必要时通过法律途径维权。

平台层面:落实“审核监管”与“责任兜底”。卡盟平台必须摒弃“重流量轻监管”的短视思维,切实履行主体责任。一方面,应建立严格的商家准入机制,审核商家的营业执照、经营资质及信用记录,对虚拟商品销售实行“保证金制度”,提高商家违规成本;另一方面,需完善交易监控体系,对异常订单(如短时间内大量相同商品下单、频繁退款投诉)进行实时预警,对违规商家采取限制交易、封店、扣除保证金等处罚措施。此外,平台应设立独立的纠纷仲裁机构,对用户投诉进行快速响应和公正处理,而非简单推诿给商家。对于因平台监管不力导致的用户损失,平台应承担连带赔偿责任,倒逼自身提升服务质量。

行业与监管层面:强化“制度约束”与“技术赋能”。相关部门应加快制定数字商品交易行业标准,明确平台、商家的权责划分,将卡盟平台纳入重点监管范围,定期开展专项整治行动,打击“无货空卖”“卷款跑路”等违法行为。同时,可探索引入区块链技术,利用其不可篡改、可追溯的特性,实现数字商品交易的全流程存证,让商家和平台的违规行为“有迹可循”。行业协会也应发挥自律作用,建立商家信用评价体系,推动行业信息共享,让失信商家“一处违规,处处受限”。

卡盟下单不到账、商家不管的问题,本质上是数字经济发展中“效率与公平”失衡的体现。当平台为追求短期利益而忽视用户权益,当商家为逐利而突破道德底线,最终损害的将是整个行业的信任基础。唯有用户、平台、监管三方合力,构建“预防-监管-维权”的全链条保障机制,才能让卡盟平台回归“便捷交易、安全消费”的初心,让数字商品交易真正实现“买得放心、用得安心”。