卡盟下单成功,订单记录却消失了?这种现象在数字交易领域并不罕见,却常常让用户陷入焦虑——明明支付已完成,甚至收到了扣款短信,却在平台的订单列表中遍寻无果。订单记录的消失并非简单的“系统bug”,而是涉及技术架构、用户操作、平台管理等多维度的复杂问题,需要从底层逻辑出发,系统拆解其成因与解决路径。

一、技术架构漏洞:订单系统的“隐形断层”

卡盟平台作为数字商品交易中介,其订单系统的稳定性直接关系到用户体验。当用户“下单成功”却“订单记录消失”时,最常见的技术根源在于订单系统与支付系统的不同步。

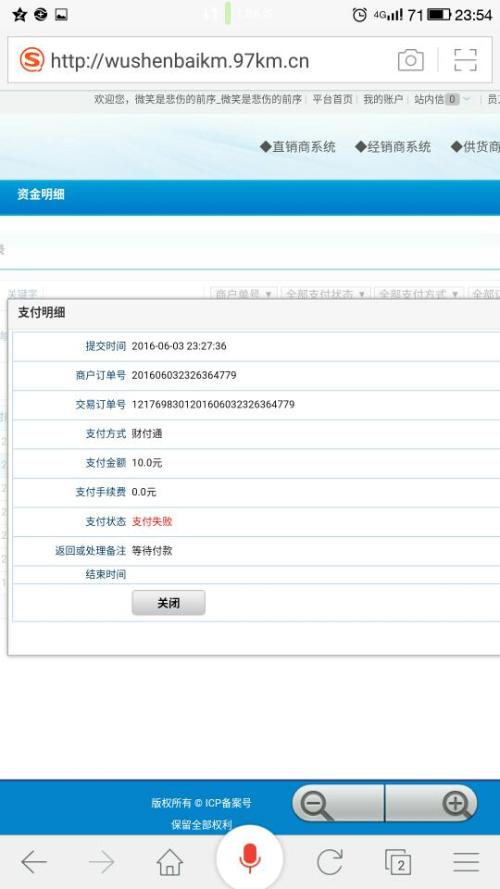

一方面,部分平台采用异步回调机制处理支付结果:用户支付成功后,第三方支付(如支付宝、微信支付)会向平台发送回调通知,平台收到后再更新订单状态。若回调接口因网络波动、参数错误或平台服务器负载过高而失效,支付虽完成,但订单状态仍停留在“待支付”,甚至因未及时落库而直接丢失。例如,某卡盟平台曾因回调接口超时设置过短,导致用户支付后订单未被系统识别,最终只能通过人工补单解决。

另一方面,数据库设计缺陷也可能引发订单记录消失。部分平台为追求高并发,采用分库分表策略,但若分片规则不合理(如按用户ID分片时未考虑业务场景),可能导致订单数据写入错误库;或因事务未提交(如网络中断导致数据库事务回滚),订单数据虽生成但未持久化存储。此外,缓存穿透或缓存雪崩问题也不容忽视:若平台将订单数据缓存至Redis,但缓存失效后未及时回源数据库,可能导致用户查询时订单“凭空消失”。

二、用户操作环节:被忽视的“行为陷阱”

技术问题之外,用户的操作习惯同样可能引发订单记录异常。许多用户在支付成功后习惯立即关闭页面或退出应用,忽略了“订单生成需要时间”这一关键细节。

以卡盟常见的“自动卡密发放”场景为例:用户支付后,平台需调用接口生成卡密并绑定订单,这一过程通常需要1-3秒。若用户在支付页面立即跳转,可能导致订单尚未完成创建就被中断,最终虽支付成功,但订单记录未生成。此外,浏览器缓存干扰也是常见原因:部分用户长期未清理缓存,导致订单列表显示的是旧数据,新订单因缓存未更新而“隐形”。

更隐蔽的是误操作风险。例如,用户在多设备登录卡盟账户时,可能在手机端完成支付后,又在电脑端误触“删除订单”按钮;或因平台订单列表设计不清晰,将“待付款”订单误标为“已完成”,后续查询时自然找不到记录。这类问题看似简单,却因用户缺乏对平台交互逻辑的深入理解,而成为订单消失的“隐形推手”。

三、平台端异常:管理机制下的“数据盲区”

卡盟平台自身的运营管理策略,也可能导致订单记录“非正常消失”。其中,“订单清理机制”是最直接的诱因。部分平台为优化服务器性能,会定期清理超过一定期限的“已完成”或“已退款”订单,若清理规则设置不合理(如将“支付成功但未核销”的订单误判为无效),可能导致用户订单被提前删除。

系统维护与升级同样存在风险。若平台在订单生成高峰期进行版本更新或数据库迁移,可能因事务未妥善处理导致订单数据丢失。例如,某卡盟平台在凌晨维护时,因未对订单表做完整备份,导致部分支付成功的订单在系统重启后无法恢复。

此外,风控系统的“误拦截”也不容忽视。为防范黄牛、恶意刷单等行为,平台会设置风控规则(如同一IP短时间内频繁下单、支付金额异常等)。若风控阈值过低,可能将正常用户的订单判定为“可疑交易”,直接拦截并删除订单,却未及时通知用户。这种“静默删除”模式,让用户在不知情的情况下失去了订单记录。

四、支付链路问题:跨系统协作的“最后一公里”

卡盟交易往往涉及用户、平台、第三方支付、上游供应商等多个主体,支付链路的任何一个环节断裂,都可能导致订单记录异常。

典型场景是“支付成功但订单未同步”:用户通过第三方支付完成扣款,但因支付平台与卡盟系统的对接协议不规范,支付状态未实时传递。例如,部分支付通道采用“单边账”模式,仅记录支付成功信号,未要求平台返回确认,若平台未主动查询支付结果,订单状态将始终停留在“待处理”。

上游供应商的接口故障同样会引发连锁反应。若卡盟平台的商品需调用供应商接口生成订单(如游戏点卡、会员激活码),而供应商接口返回超时或错误,可能导致平台支付记录生成,但上游订单未创建,最终用户在平台端查不到完整订单链路。这种“支付与订单分离”的状态,是卡盟行业特有的“跨系统协作风险”。

五、应对与预防:构建“全链路订单保障体系”

面对“卡盟下单成功,订单记录却消失了”的困境,用户与平台需协同发力,从自查到技术优化,构建覆盖交易全流程的保障机制。

对用户而言,支付后务必保留“支付凭证”(如支付订单号、扣款截图),并等待页面跳转至“订单详情页”再关闭应用;若订单列表未显示,可尝试刷新页面、清除浏览器缓存,或通过平台客服提供支付凭证人工查询。同时,建议用户选择支持“订单实时同步”的卡盟平台,避免使用非官方或安全性未知的交易渠道。

对平台而言,技术层面需优化订单系统架构:采用“最终一致性”的分布式事务方案(如Seata),确保支付与订单状态同步;建立订单数据多副本备份机制,避免单点故障;引入实时监控工具,对订单生成、支付回调等关键节点设置告警阈值,及时发现并处理异常。

管理层面则需规范订单清理规则,明确“无效订单”判定标准(如仅清理超过30天未核销且未支付的订单),并提前公示清理策略;优化风控系统,增加“人工复核”环节,避免误拦截正常订单;同时,与第三方支付、上游供应商签订SLA(服务级别协议),明确数据同步责任与故障处理流程,减少跨系统协作风险。

卡盟下单成功后订单记录的消失,本质是数字交易生态中“技术稳定性”“操作规范性”“管理严谨性”共同作用的结果。唯有平台以技术为基筑牢信任,用户以细心为盾规避风险,才能让每一笔“成功”的交易都有迹可循,让数字商品的流通在可靠、透明的轨道上稳步前行。