卡盟不退款该如何有效投诉,有哪些途径可行?这是当前许多数字商品消费者面临的现实难题。作为虚拟商品交易平台,卡盟因其低门槛、高效率的特性,成为游戏点卡、虚拟货币、软件授权等数字产品的流通枢纽,但其虚拟商品的瞬时交付、无实体形态等特点,也导致退款纠纷频发。当消费者遭遇卡盟商家“售出不退”或拖延退款时,如何突破维权壁垒,实现有效投诉?本文将从核心逻辑、具体途径、实操策略三个维度,系统解析卡盟退款投诉的可行路径。

卡盟不退款的根源:虚拟商品的特殊性与规则漏洞

卡盟不退款现象的背后,是虚拟商品交易与传统实物商品的根本差异。实物商品存在质量瑕疵、物流破损等可量化的退款理由,且《消费者权益保护法》明确“七日无理由退货”适用于网络购物(定制商品、鲜活易腐商品除外);但虚拟商品具有“不可逆性”——一旦激活、使用或兑换,便无法恢复原状,商家常以此为由拒绝退款。此外,部分卡盟平台通过用户协议设置“默认条款”,如“虚拟商品一经售出,概不退换”,试图以格式条款规避责任。然而,根据《民法典》第四百九十七条,提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的条款无效。这意味着,若商家存在未按约定交付商品、商品与描述不符、或因自身原因无法提供服务等情况,消费者仍有权要求退款。

有效投诉的核心逻辑:证据链构建与规则锚定

面对卡盟不退款,消费者首先要明确投诉的核心逻辑:以证据为基石,以规则为准绳,以渠道为杠杆。虚拟商品交易中,“证据缺失”是维权失败的主因。例如,仅凭支付记录无法证明“商家未交付商品”,需同步保留聊天记录(如商家承诺的“秒到账”、未能履行的解释)、商品描述页面截图(如“100%到账”“支持无货退款”等宣传语)、交易订单号(关联支付与商品信息)等关键材料。其次,需锚定法律与平台规则:依据《电子商务法》第四十九条,电子商务经营者发布的商品或者服务信息要真实、准确,不得作虚假或者引人误解的宣传;若商家未履行承诺,消费者可依据平台规则(如淘宝、拼多多等第三方卡盟平台的“退款保障”条款)或《消费者权益保护法》第二十四条(经营者提供的商品不符合质量要求的,消费者可以依照规定要求退货、更换、修理)主张权利。

具体投诉途径:从平台到监管的分层推进

一、平台内部投诉:优先利用争议解决机制

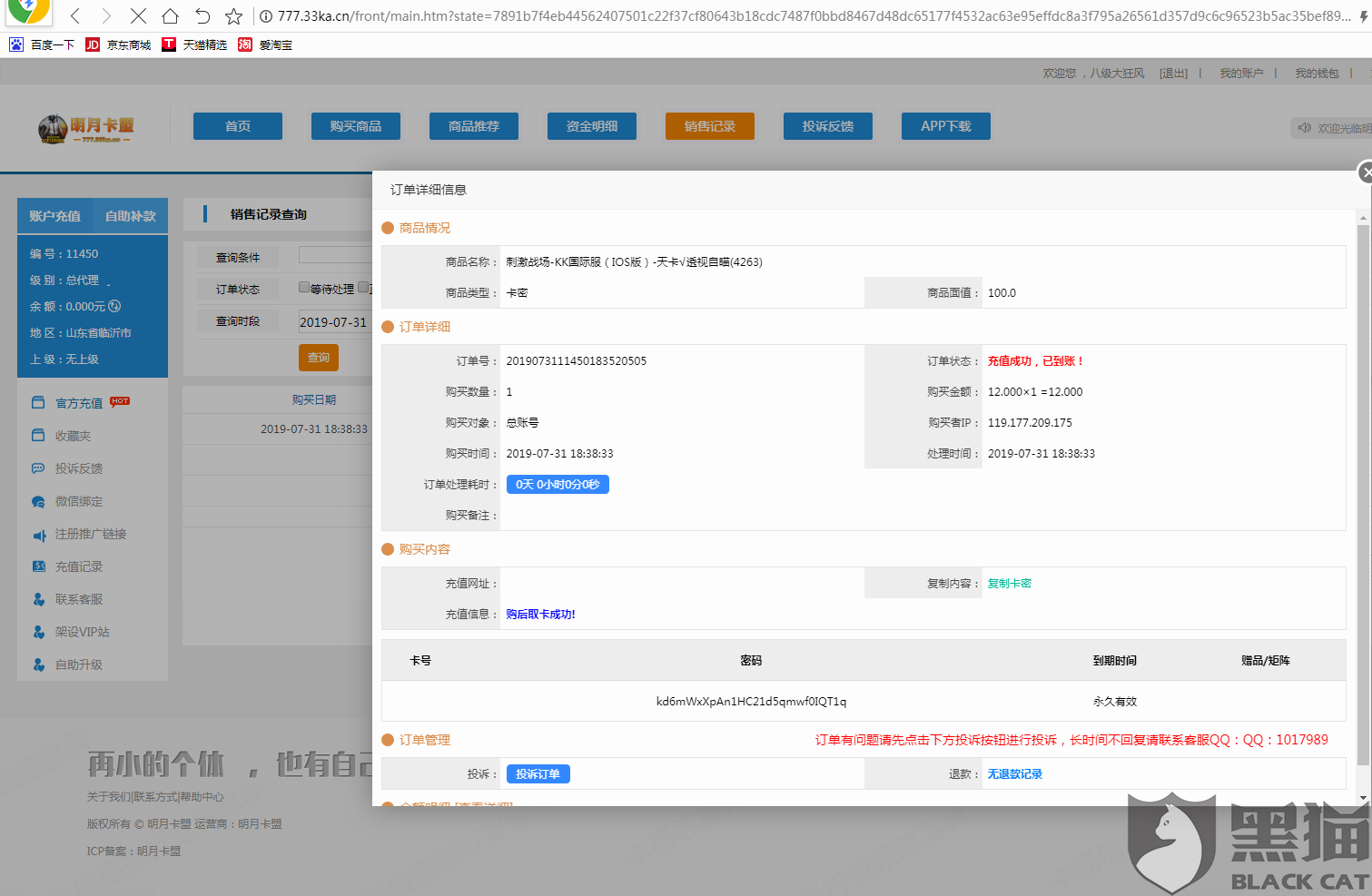

多数卡盟依托第三方电商平台(如淘宝、京东、拼多多)或独立平台(如某些专业卡盟网站)运营,因此平台内部投诉是首步。以淘宝为例,消费者可在订单页面点击“申请售后”,选择“未按约定发货”或“描述不符”等理由,提交证据后由平台客服介入。若商家拒绝退款,消费者可升级投诉至平台“小二介入”,平台会根据规则判定责任——例如,若聊天记录显示商家承诺“24小时内到账”但超过72小时未交付,平台通常会支持退款。需注意,独立卡盟平台可能争议处理机制不完善,需仔细查看其用户协议中关于“退款纠纷”的处理流程,保留投诉截图与平台反馈记录,为后续外部投诉提供依据。

二、第三方支付渠道:借助资金流转节点施压

若卡盟通过支付宝、微信支付等第三方支付工具收款,消费者可尝试通过支付渠道发起“退款纠纷处理”。例如,支付宝的“投诉维权”功能支持对“未收到货”或“货物与描述不符”的订单进行申诉,需提供商品未交付的证据(如聊天记录、商家拒退的截图)。支付平台会介入调查,若核实商家存在违约,可能暂扣货款或直接退款给消费者。尤其对于大额交易(如数百元以上的虚拟货币充值),支付渠道的介入往往比平台投诉更具约束力,因为商家依赖支付工具完成资金流转,一旦被标记“违规”,可能影响其收款功能。

三、消费者协会与市场监管部门:行政投诉的权威性

当平台与支付渠道均无法解决问题时,行政投诉是升级手段。消费者可向经营者所在地的市场监督管理局(可通过12315平台线上提交投诉)或消费者协会(如拨打12396热线)反映情况。投诉时需提供完整证据链:商家信息(店铺名称、营业执照号,可通过“天眼查”等工具查询)、交易凭证、沟通记录、投诉过程记录等。市场监管部门依据《消费者权益保护法》和《电子商务法》,有权对商家进行调查、约谈,甚至处以罚款。例如,若商家存在虚假宣传(如“100%退款保障”但实际拒绝退款),或利用格式条款排除消费者权利,市场监管部门可责令其改正,并支持消费者退款诉求。值得注意的是,行政投诉需明确商家的注册地,若卡盟为个人经营者,可通过其注册信息锁定责任主体。

四、法律途径:小额诉讼与仲裁的效率选择

对于金额较大(如超过5000元)或涉及复杂争议的退款纠纷,法律途径是最终保障。消费者可向法院提起诉讼,考虑到虚拟商品纠纷标的额较小,可选择“小额诉讼程序”(一审终审,审理期限最长三个月),降低维权成本。起诉时需准备起诉状、证据材料(包括上述所有交易与沟通记录)、商家身份信息等。此外,部分卡盟平台在用户协议中约定“仲裁条款”,若双方同意仲裁,可向约定的仲裁委员会申请仲裁,仲裁裁决具有法律效力,可申请法院强制执行。法律途径虽然耗时较长,但胜诉后不仅能追回退款,还可主张商家赔偿损失(如维权产生的合理费用),甚至可依据《消费者权益保护法》第五十五条,要求商家“退一赔三”(商品存在欺诈行为的情形)。

实操策略:避免踩坑与提升成功率

在投诉过程中,消费者需注意以下实操细节,避免因操作不当导致维权失败:

- 证据留存“三同步”:支付后立即截图保存订单信息(含商品、金额、订单号),与商家沟通时使用平台内置聊天工具(避免微信等私人聊天记录易丢失),商家承诺退款时要求其明确时间(如“24小时内原路退回”),并保留截图。

- 投诉理由“精准化”:避免使用“我不想要了”等主观理由,优先选择“未按约定交付”“商品与描述不符”“商家单方面违约”等客观理由,这些理由更易被平台和监管部门支持。

- 投诉渠道“阶梯化”:按“平台→支付渠道→行政监管→法律途径”的顺序推进,每个环节保留投诉记录(如平台客服的工单号、12315投诉编号),避免重复投诉或遗漏关键环节。

- 警惕“二次诈骗”:部分不良商家可能在消费者投诉后,以“私下退款”“取消投诉”为由诱导消费者提供银行卡信息,需谨记“退款仅通过原支付渠道,不涉及其他转账”。

结语:理性维权与行业规范的共治

卡盟不退款投诉的本质,是虚拟商品交易中消费者权益保护与行业自律的平衡。对消费者而言,掌握“证据-规则-渠道”三位一体的投诉策略,是突破维权壁垒的关键;对行业而言,建立更透明的交易规则(如明确虚拟商品退款条件)、完善争议解决机制(如引入第三方担保交易),才能减少纠纷,提升用户信任。唯有消费者理性维权与行业规范发展并行,才能构建健康、可持续的数字商品交易生态。