卡盟买的卡密用不了?是不是不存在的问题?这几乎是每个在数字消费领域踩过坑的消费者都曾面临的困惑。明明付款成功,卡密显示“已激活”,可到实际使用时却提示“无效”“已被使用”或“不存在”。这种“卡密失踪”现象,不仅让消费者蒙受经济损失,更暴露了卡盟平台背后复杂的运营逻辑与行业乱象。要解开这个谜团,需从卡密的生产、流通到使用的全链路切入,剖析其失效的深层原因,而非简单归咎于“卡密不存在”的表面问题。

一、卡密失效的三大常见场景:从“技术故障”到“人为陷阱”

卡盟作为数字商品交易的“集散地”,其卡密类型涵盖游戏点卡、视频会员、软件激活码、话费充值等,本质上是一串带有价值的字符编码。当消费者遇到“卡盟买的卡密用不了”时,具体表现往往有三类:

一是即时激活失败。这类情况多见于游戏点卡或软件激活码,消费者输入卡密后,系统直接提示“格式错误”或“编码不存在”。这通常指向卡密本身的问题——可能是平台批量生成时出现技术故障,导致部分卡密未被正确录入系统;也可能是卡密来源非法,比如通过破解或盗取生成的“假卡密”,本身就不在官方数据库中。

二是短暂可用后失效。这类卡密看似“正常”,激活时能成功使用,但几小时或几天后突然失效。常见于视频会员、云存储服务等订阅类商品,其本质是“共享卡密”:平台将同一张会员卡密分售给多个用户,当使用人数超过官方限制时,卡密就会被系统作废。消费者看似“买到真卡”,实则只是购买了“临时使用权”。

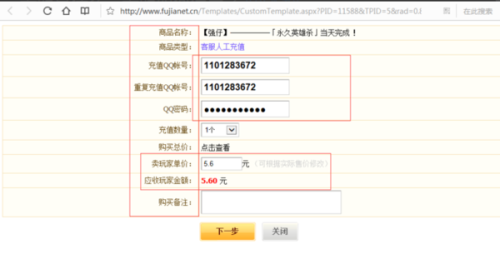

三是永久无法绑定。多见于话费充值、Q币等虚拟货币类商品,消费者提交卡密后,运营商或平台方反馈“卡密不存在”或“已被使用”。这类情况往往指向最恶劣的“空卖”行为——部分卡盟平台在收到消费者付款后,并未实际从官方渠道采购卡密,而是直接生成虚假的“无效卡密”糊弄用户,本质上属于诈骗。

二、“卡密不存在”的背后:卡盟平台的“灰色生存逻辑”

为什么会出现大量“用不了”的卡密?要理解这一点,需深入卡盟平台的运营模式。卡盟(全称“卡片联盟”)最初是游戏点卡的线上批发平台,上游连接游戏厂商或一级代理商,下游面向中小卖家或个人消费者。但随着竞争加剧,大量平台开始游走在法律与道德的边缘,形成了一套“低买高卖、空手套白狼”的灰色逻辑。

其一,卡密来源成谜,真假难辨。正规卡盟的卡密应来自官方授权,但许多中小平台为压低成本,会从非正规渠道采购卡密。比如通过“撞库”获取其他平台的泄露卡密,或与内部人员勾结,批量获取“测试卡密”“试用卡密”(这类卡密本不可对外销售),甚至直接使用破解工具生成伪卡密。这些卡密本身就不具备合法性,自然无法通过官方验证。

其二,“空卖”模式泛滥,资金链断裂成常态。部分卡盟平台采用“预售制”:消费者付款后,平台再从上游采购卡密交付。但当平台资金链紧张或恶意跑路时,消费者便会陷入“付款后无卡密”的困境。更有甚者,平台会故意拖延发货,利用时间差骗取更多用户资金,最终卷款跑路,留下“卡密不存在”的一地鸡毛。

其三,共享与复用,让卡密沦为“一次性消耗品”。即使是正规渠道采购的卡密,部分平台也会通过“分售复用”最大化利润。比如一张价值300元的年卡会员,平台将其拆分为10个30元的“月度体验卡”出售,每个卡密都能激活1个月,但超过使用人数后,所有卡密集体失效。消费者看似“低价买到会员”,实则只是购买了“限时共享资格”,一旦平台关闭共享通道,卡密便彻底“不存在”了。

三、消费者为何屡屡踩坑?认知偏差与维权困境

面对“卡盟买的卡密用不了”的问题,消费者往往陷入“自责”:“是不是我买错了?”“是不是操作失误?”但事实上,这类问题的核心责任在平台,而消费者的踩坑,往往源于对卡盟行业的认知偏差与维权困境。

一是“低价诱惑”下的侥幸心理。卡盟卡密的价格通常比官方渠道低30%-50%,这种“性价比优势”让消费者忽视了风险。比如一张官方售价198元的视频年卡,卡盟可能仅售98元,消费者明知平台“来路不明”,却因贪便宜选择尝试,最终卡密失效后只能自认倒霉。

二是信息不对称下的“信任陷阱”。部分卡盟平台会伪造“资质证明”“用户好评”“官方授权”等信息,甚至搭建虚假的“激活成功”页面,让消费者误以为卡密已生效。直到实际使用时才发现被骗,此时平台早已销毁交易记录,消费者难以举证。

三是维权成本高,投诉无门。卡盟平台多注册在偏远地区,甚至使用境外服务器,消费者遇到问题后,很难通过正规渠道维权。向平台投诉往往石沉大海,向市场监管部门举报因证据不足难以立案,最终只能放弃追讨。这种“维权难”的现状,反而纵容了平台继续“空卖假卡”。

四、破局之道:从“自认倒霉”到“主动规避”的消费者觉醒

要解决“卡盟买的卡密用不了”的问题,既需要行业监管的加强,更需要消费者建立理性的数字消费观。具体而言,可从三个维度入手:

其一,选择“有迹可循”的正规渠道。虽然卡盟价格低廉,但消费者应优先选择官方直营渠道或授权电商平台,避免贪图便宜进入“三无平台”。购买前务必核实平台资质,查看其是否有ICP备案、是否有实体地址、用户评价是否真实(警惕刷单好评)。

其二,保留完整交易凭证。付款后截图订单详情、卡密信息、平台承诺页面,一旦发现卡密失效,立即向平台客服投诉,并保留聊天记录。若平台拒不处理,可向12315平台投诉,或通过法律途径维权(即使金额不大,也能形成对平台的震慑)。

其三,建立“价格与价值对等”的消费认知。数字商品的价值由官方定价决定,远低于市场价的卡密往往暗藏猫腻。消费者需明白:任何“低价”都有成本,当价格低到不合理时,牺牲的可能是卡密的有效性与自身的财产安全。

卡盟买的卡密用不了,从来不是简单的“卡密不存在”,而是数字消费领域乱象的缩影。它暴露了部分平台逐利忘义的本质,也考验着消费者的风险意识与维权能力。唯有消费者主动规避风险、监管部门加强打击、平台方坚守商业底线,才能让“卡密”回归其作为“数字凭证”的本质价值,而非欺骗消费者的“道具”。在数字消费时代,理性与警惕,才是保护自身权益的“终极卡密”。