当用户在卡盟平台选择代充服务时,“为什么需要提供密码”的疑问往往伴随充值操作而生——这一看似增加步骤的设置,实则是虚拟商品交易中保障用户资金与账户安全的核心防线。在虚拟商品交易链条中,卡盟代充作为连接用户与游戏/服务提供商的中介,其特殊性在于交易标的的非实体性与即时性,而密码正是验证用户身份、授权操作的关键“钥匙”,既是对用户账户所有权的确认,也是对交易行为的有效约束。本文将从安全机制底层逻辑、流程设计细节、行业风险挑战及用户主动防护四个维度,深度揭秘卡盟代充中密码设置的必要性,并拆解安全充值的完整路径。

一、密码:虚拟交易中的“身份契约”与“安全锚点”

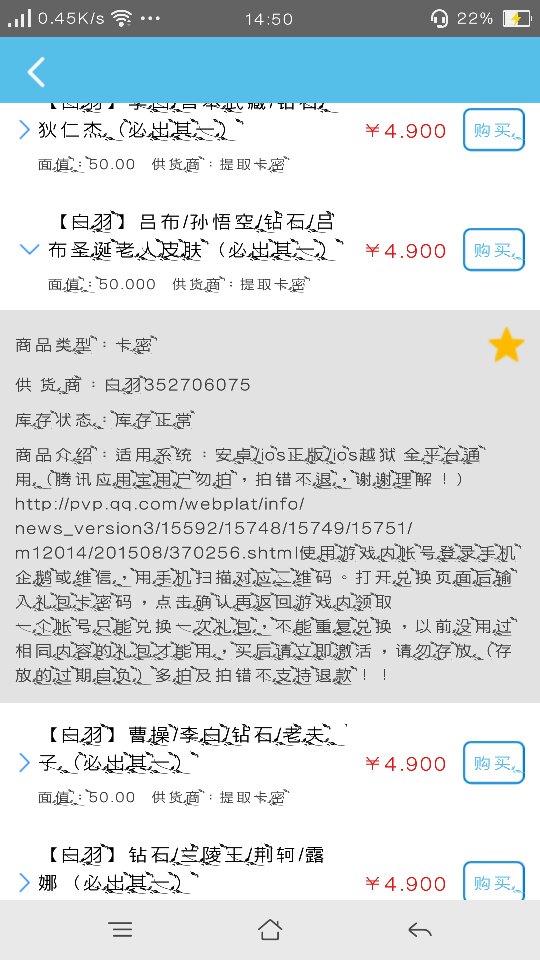

卡盟代充的本质,是用户通过第三方平台完成对虚拟商品(如游戏点卡、会员服务、道具等)的购买与充值,其交易流程涉及用户、卡盟平台、商品提供商三方主体。与实物交易不同,虚拟商品的交付依赖系统指令而非物理转移,这意味着“谁有权操作账户”成为安全的核心命题。密码在此场景中扮演双重角色:其一,它是用户对账户所有权的“数字声明”,平台通过验证密码确认操作者即为账户合法使用者,避免他人冒充代充导致盗刷;其二,它是交易行为的“授权凭证”,当用户输入密码时,等同于对“使用账户余额/支付工具完成代充”这一操作进行法律意义上的确认,为后续纠纷处理提供责任边界。

从技术视角看,密码设置更是防范“中间人攻击”与“恶意代充”的基础屏障。若卡盟代充无需密码,任何获取用户账户信息的人(包括黑客、恶意软件或诈骗者)均可随意发起充值,不仅可能导致用户资金被盗,还可能被用于洗钱、虚假交易等违规行为。密码的存在,将账户操作权限牢牢锁定在用户本人手中,形成“账户-密码-操作”三位一体的安全闭环,这也是正规卡盟平台将“密码验证”列为必经步骤的根本原因。

二、安全充值流程:从“入口”到“交付”的全链路防护

卡盟代充的安全并非依赖单一环节,而是贯穿平台选择、信息核对、支付验证、交易确认的全流程设计。其中,密码作为关键节点,与其他安全措施共同构建起多层防护体系。

第一步:平台资质核验——安全的第一道“防火墙”

用户在选择卡盟平台时,需优先核查其是否具备正规资质(如ICP备案、支付牌照合作等),并查看用户评价与交易纠纷率。正规平台会在显著位置展示安全标识(如“SSL加密认证”“第三方支付担保”),这些信息虽不直接涉及密码,却是后续密码验证有效性的前提——若平台本身存在漏洞,即使密码复杂也可能被轻易窃取。

第二步:下单信息精准匹配——避免“错充”与“欺诈”

在提交代充订单时,用户需准确填写商品类型、游戏区服、账号ID、充值金额等信息。此时,平台会通过“二次验证”(如短信验证码、邮箱确认)辅助用户核对订单详情,而密码则在此环节作为“操作权限确认”的最后一道关卡:只有输入正确密码,才能将订单信息与用户账户绑定,避免因信息错误导致的充值失败或商品错发。

第三步:密码输入的安全环境——防“监听”与“钓鱼”

正规卡盟平台的密码输入界面通常采用“HTTPS加密传输”技术,确保用户密码在网络传输过程中不被截获;同时,页面会隐藏部分字符(如显示为“”),防止周围环境的信息泄露。部分平台还会引入“动态口令”“指纹识别”等二次验证方式,即使密码泄露,未授权者也无法完成操作,这种“密码+验证”的双重验证机制,是当前卡代充安全的主流趋势。

第四步:支付环节的“资金锁”与“交易留痕”

密码验证通过后,用户进入支付环节,此时正规平台会对接第三方支付工具(如支付宝、微信支付),通过支付平台的“资金担保”功能,确保款项在用户确认收货前不会直接划转至卡盟账户。交易完成后,平台会生成包含订单号、支付时间、商品信息的电子凭证,用户需保留这些凭证——这不仅是对交易行为的确认,也是后续维权的重要依据。

三、行业挑战:当密码遭遇“技术对抗”与“人为风险”

尽管密码与安全流程的设计已相对完善,卡盟代充领域仍面临多重挑战,其中“技术对抗”与“人为风险”是两大核心威胁。

在技术层面,“撞库攻击”是密码安全的主要隐患。部分用户习惯在不同平台使用相同密码,若某一非正规平台发生数据泄露,黑客可利用泄露的“用户名-密码”组合尝试登录卡盟账户,导致代充权限被盗。此外,“钓鱼网站”通过伪造平台登录页面,诱骗用户输入密码,也是常见手段——这些页面往往与正规平台界面高度相似,但URL存在细微差异(如使用“0”代替“o”),用户稍有不慎便可能中招。

在人为风险方面,“密码弱化”与“信息泄露”是用户端的普遍问题。许多用户习惯使用“123456”“生日”“手机号”等简单密码,或在与他人聊天时无意透露账户信息,给不法分子可乘之机。更有甚者,部分用户为追求“低价代充”,选择无资质的“小作坊”平台,这些平台可能故意简化安全流程(如不设密码验证),实则暗中记录用户信息,最终导致账户被盗。

针对这些挑战,行业正通过“技术升级”与“用户教育”双轨并行:一方面,平台引入“AI风控系统”,实时监测异常登录行为(如异地登录、频繁输错密码),并强制用户定期更换密码;另一方面,监管部门与平台联合开展“反钓鱼”宣传,提醒用户通过官方渠道访问平台,不点击不明链接。

四、用户主动防护:构建“个人安全防线”的三重策略

在卡盟代充的安全生态中,用户并非被动接受保护,而是可以通过主动策略降低风险,核心在于“密码管理”“流程把控”与“风险意识”三重维度。

第一重:密码——“强密码+独立密码”的组合拳

用户需为卡盟账户设置包含大小写字母、数字、符号的12位以上强密码,避免使用与社交、支付账户相同的密码。可通过密码管理工具生成并存储复杂密码,减少记忆负担;同时,开启“两步验证”(如Google Authenticator、短信验证),即使密码泄露,账户安全仍能多一层保障。

第二重:流程——“核对+留痕”的审慎操作

从下单到支付,用户需逐项核对商品信息、支付金额、收款方账户,确保与平台承诺一致;支付完成后,立即截图保存订单详情、支付凭证,与平台的客服确认到账情况,避免因“未到账”与平台产生纠纷。若遇到“无需密码即可代充”的平台,需高度警惕——这往往是平台安全机制缺失的信号,应立即停止操作。

第三重:意识——“低价陷阱+信息保护”的警惕心

牢记“天上不会掉馅饼”,对远低于市场价的代充服务保持警惕,这些服务可能是通过“黑卡”(盗刷的信用卡)充值的违规操作,用户若参与可能面临账户封禁甚至法律责任。此外,不向他人透露账户密码、验证码,不在公共网络环境下进行代充操作,避免信息被恶意软件窃取。

卡盟代充的密码设置,本质是虚拟交易中对“信任”的技术化重构——它既是对用户权益的刚性守护,也是平台责任的技术具象。当每一个密码输入都伴随着对流程的审慎核对,每一次充值都建立在对安全细节的严格执行时,虚拟商品交易才能从“高风险”走向“高信任”,让数字服务的价值在安全土壤中真正生长。