卡盟余额不足怎么回事儿,账户资金去哪儿了?这是许多虚拟商品交易平台用户常有的困惑。当登录账户发现明明有余额,却在消费时提示“余额不足”,或是资金莫名减少时,用户难免对账户资金的安全性和透明度产生疑虑。事实上,卡盟余额不足的背后,并非简单的“钱没了”,而是资金在平台生态中经历了复杂的流转逻辑与多维度消耗。要厘清这一问题,需从账户资金的运动轨迹、平台扣费机制、异常风险场景三个核心维度展开分析。

一、余额不足的直接诱因:显性消费与隐性扣费的叠加

卡盟作为虚拟商品交易平台,其账户余额的运动首先源于用户的主动消费行为。这类“显性消耗”是最直观的余额减少原因,包括购买游戏点卡、话费充值、虚拟装备等商品。当用户下单并完成支付后,平台会根据订单金额实时扣减对应余额,这部分资金会立即进入“待结算”或“已冻结”状态,等待商家发货或系统确认交易完成。例如,用户在卡盟平台充值100元后购买50元游戏点卡,余额会直接显示为50元,此时若再发起30元话费充值,余额便不足20元,这是典型的消费性余额减少。

但比显性消费更易被忽视的是“隐性扣费”,即平台在交易过程中收取的手续费与服务费。不同于电商平台的明码标价,部分卡盟平台的手续费采用“阶梯式”或“隐藏式”收取:小额订单可能收取5%-8%的手续费,大额订单则降至2%-3%;部分平台还会对提现行为单独收费,按提现金额的1%-2%收取手续费,甚至设置最低提现门槛(如满50元才能提现)。这些费用会直接从账户余额中扣除,导致用户在未主动消费的情况下,余额仍呈现“自然减少”状态。例如,用户账户有100元余额,提现80元时若平台收取2%手续费(1.6元),实际到账78.4元,账户余额剩余20元,此时若用户未留意手续费提示,便可能误以为“资金少了”。

二、账户资金的去向:流转机制中的“动态停留”与“最终结算”

卡盟余额的“消失感”,很大程度上源于用户对资金流转机制的不了解。事实上,账户资金并非单向减少,而是在平台生态中经历“充值-暂存-结算-提现”的动态循环,不同阶段的资金状态直接影响用户对“余额”的认知。

充值环节中,用户通过第三方支付(微信、支付宝、银行卡)向卡盟账户充值时,资金首先进入平台合作的支付通道备付金账户,再由系统同步到用户卡盟账户。这一过程通常在1-5分钟内完成,但若遇支付通道延迟(如银行系统维护),可能出现“已扣款但未到账”的“在途资金”,用户误以为“钱没了”,实则是资金在流转中的暂时停留。

消费结算环节是资金去向的核心。当用户下单后,平台会冻结订单对应金额,此时资金处于“冻结状态”;商家发货后,用户确认收货或系统自动确认(如虚拟商品即时到账),资金才会从“冻结状态”转入“待结算状态”,并在T+1至T+3个工作日内结算至商家账户。这意味着,用户消费的资金并非立即“消失”,而是在平台账户中短暂停留,用于保障交易双方的资金安全——若用户发起退款,冻结资金会原路退回;若交易完成,资金则会流向商家账户。例如,用户用余额购买30元游戏道具,资金会先冻结,待道具到账后,30元会在1-3个工作日内进入商家账户,此时用户余额确实减少,但资金并未“消失”,而是完成了从用户到商家的转移。

提现环节中,用户申请提现后,资金会从“可用余额”转入“提现冻结状态”,经平台审核(通常1-24小时)后,由支付通道打款至用户银行卡。若提现失败(如银行卡信息错误),资金会自动解冻返回可用余额;若成功,则彻底离开卡盟账户体系。这一过程中,“提现冻结”状态会导致可用余额减少,但资金仍在用户名下,只是暂时无法使用,用户若不了解提现流程,便可能误以为“资金丢失”。

三、异常场景下的资金“异常去向”:风险与误判的交织

除正常的流转机制外,部分“余额不足”或“资金去向不明”的情况源于异常场景,包括平台风控冻结、系统故障与用户误操作,这类情况需结合具体逻辑判断。

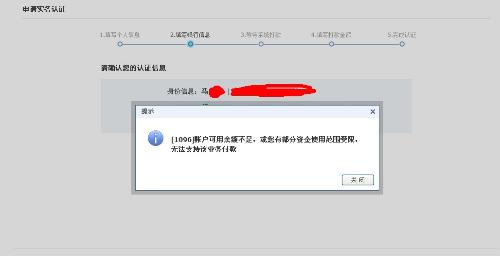

平台风控冻结是虚拟商品交易平台常见的资金保护机制。为防范洗钱、诈骗、恶意刷单等违规行为,卡盟平台会设置智能风控系统:当用户账户出现异常交易(如短时间内频繁充值消费、异地登录、大额转账),或交易涉及纠纷(如商品质量问题、退款争议),平台会冻结部分或全部资金,冻结期限通常为3-15个工作日。例如,用户账户突然收到一笔不明来源的充值并立即消费,平台可能判定“异常交易”而冻结资金,此时用户余额虽显示不足,但资金仍在账户中,只是处于“冻结”状态,需配合平台验证身份或交易真实性后才能解冻。

系统故障与同步延迟也可能导致资金“异常”。卡盟平台涉及支付系统、订单系统、账户系统等多个模块的协同,若出现系统bug或数据同步延迟,可能出现“余额显示错误”“重复扣款”“资金未及时解冻”等问题。例如,用户消费后系统未及时更新余额,仍显示原金额;或退款成功后,资金未退回至可用余额,而是误入“其他应收”科目。这类问题通常通过平台客服核实交易记录后可快速解决,本质是技术故障导致的“账面差异”,而非真实资金丢失。

用户误操作则是最易避免的“异常去向”。部分用户因不熟悉平台规则,误将“预存款”“保证金”“优惠券抵扣金额”等混淆为“可用余额”,导致实际消费时余额不足;或在不清楚“冻结资金”的情况下,频繁发起提现、退款,导致资金分散在不同状态中,误以为“资金去向不明”。例如,用户参与平台活动获得100元“无门槛优惠券”,误以为是可用余额,实际消费时发现需“余额+优惠券”组合支付,导致对余额产生误解。

四、厘清资金去向:用户主动管理与平台透明化的双向奔赴

面对卡盟余额不足与资金去向的困惑,用户需建立“主动管理”意识,平台则需提升“透明化”水平,二者共同构建健康的资金交互生态。

对用户而言,定期核对交易明细是基础:通过平台“账户流水”功能,区分“消费”“手续费”“冻结”“解冻”“退款”等类型,明确每笔资金的变动原因;关注平台规则公示,尤其是手续费率、提现门槛、冻结条件等易忽略条款,避免因“信息差”导致误判;设置资金提醒,如消费扣费、提现审核结果、解冻通知等,实时掌握账户动态;优先选择合规平台,持有《支付业务许可证》的卡盟平台需将用户备付金存入央行指定账户,资金安全更有保障,而“无牌平台”可能存在资金挪用风险,需谨慎使用。

对平台而言,简化账户结构是关键:将“可用余额”“冻结余额”“手续费余额”等分开展示,避免用户混淆;优化扣费提示,在消费、提现、手续费扣除时实时弹窗说明,明确扣除原因与金额;完善风控申诉机制,对冻结资金提供“解冻进度查询”“人工客服通道”,减少用户等待焦虑;定期发布资金流向报告,公示备付金托管情况、结算周期、异常资金处理案例,增强用户信任。

卡盟账户余额的变动,本质是数字时代虚拟商品交易中资金流转的微观映射。余额不足的背后,既有消费、手续费等显性消耗,也有结算周期、风控冻结等隐性停留;既有平台规则的客观约束,也有用户认知的主观偏差。唯有用户主动“读懂”资金运动逻辑,平台主动“透明”资金流转细节,才能让“账户资金去哪儿了”的困惑,转化为对虚拟交易生态的清晰认知与理性参与。