卡盟作为虚拟商品交易的重要平台,近年来随着数字经济的快速发展,用户规模持续扩大,但其使用过程中的封号风险也日益成为用户关注的焦点。卡盟使用中封号风险大吗? 答案是肯定的——这种风险不仅存在,且随着平台合规化进程的加速和风控机制的完善,正呈现出“常态化、精准化”的特征。而如何降低被封几率,则成为用户在享受便捷交易服务的同时,必须面对的核心课题。本文将从封号风险的成因、具体表现入手,结合行业实践与用户行为逻辑,提出系统性的风险规避策略,为用户提供兼具实操性与前瞻性的指导。

卡盟封号风险的本质:合规压力与用户行为的碰撞

卡盟封号风险的根源,本质上是平台合规性要求与用户逐利行为之间的矛盾。一方面,随着国家对虚拟商品交易、支付结算等领域的监管趋严,卡盟平台作为“虚拟商品供应链”的关键节点,必须通过严格的风控机制规避法律风险,例如防止洗钱、盗刷、诈骗等违规行为;另一方面,部分用户为了追求短期利益,往往采取“批量注册”“异常交易”“多账号套现”等操作,直接触碰平台规则红线。这种“猫鼠游戏”导致封号事件频发,尤其对中小用户和高频交易者而言,封号风险已成为悬在头顶的“达摩克利斯之剑”。

从技术层面看,卡盟平台的风控体系已从早期的人工审核升级为“AI+大数据”的智能监测模式。通过分析用户登录设备、IP地址、交易频率、资金流向等维度,平台可快速识别异常行为。例如,同一设备短时间内注册多个账号、频繁小额转账后大额提现、使用非常规支付渠道等,均可能被判定为“高风险操作”而触发封号机制。这种技术升级虽然提升了平台的安全性与合规性,但也意味着用户“擦边球”的空间被大幅压缩,封号风险的隐蔽性和突发性显著增强。

封号风险大的具体表现:从“个案”到“普遍”的演变

卡盟封号风险并非危言耸听,其严重性已从早期的“个别违规导致封号”演变为“合规压力下的系统性风险”。具体而言,这种风险体现在三个层面:

一是用户基数与封号比例的“剪刀差”。随着卡盟用户数量的激增,平台为维持生态健康,不得不提高违规行为的处罚力度。据行业内部观察,部分中小型卡盟平台的月均封号率已达到5%-8%,而高频交易用户的封号概率甚至超过15%。这意味着,平均每20个高频用户中,就有1个可能面临封号风险。

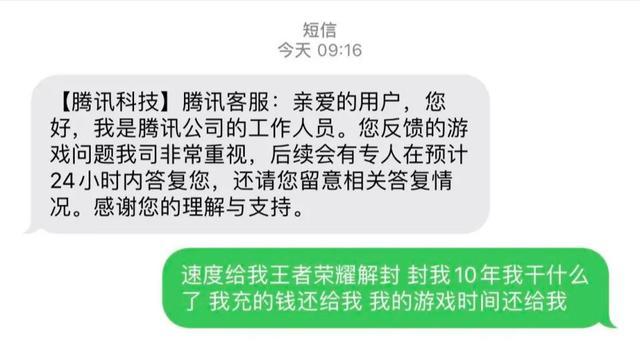

二是封号原因的“泛化”与“模糊化”。过去,封号多集中于“盗刷、洗钱”等明确违规行为;如今,平台规则中“影响平台正常运营”“存在潜在风险”等模糊条款的增加,使得用户稍有不慎就可能“踩坑”。例如,账号登录设备变更、短时间内与多个陌生账户交易、甚至因网络波动导致的支付异常,均可能被系统误判为违规而触发封号。

三是封号后果的“连锁反应”。卡盟用户往往与上下游产业链深度绑定,一个账号的封号可能导致资金链断裂、客户流失,甚至引发法律纠纷。尤其对依赖卡盟进行“虚拟商品分销”的中介用户而言,封号不仅意味着直接经济损失,更可能摧毁其建立的商业信誉,导致“一封即退”的被动局面。

降低卡盟封号几率的实操策略:从“被动合规”到“主动风控”

面对高企的封号风险,用户需摒弃“侥幸心理”,从“被动遵守规则”转向“主动构建风控体系”。结合行业实践与用户成功经验,降低被封几率需从以下五个维度入手:

一、深度理解平台规则:建立“合规优先”的交易逻辑

多数卡盟封号事件源于用户对平台规则的“想当然”或“选择性忽视”。事实上,不同卡盟平台的规则存在显著差异:有的平台禁止“同一身份证注册多账号”,有的则限制“单日交易金额上限”,还有的对“虚拟商品转售”设有资质要求。用户在注册前必须逐条阅读《用户协议》与《交易规则》,尤其关注“禁止性行为”与“风险提示”章节,对模糊条款可通过官方客服渠道确认,避免“踩坑”。

此外,平台规则并非一成不变。随着监管政策调整,卡盟平台会不定期更新规则,用户需定期关注“公告栏”或“规则变更通知”,及时调整交易策略。例如,某平台曾因“防范电信诈骗”要求用户上传“人脸识别”,未及时更新的用户因此被批量封号——这充分说明,动态理解规则是降低风险的第一步。

二、规范账号使用行为:构建“安全可信”的用户画像

账号行为是平台风控系统的核心评估指标,用户需通过“一致性操作”塑造“可信画像”。具体而言,需做到“三个固定”:固定设备、固定IP、固定登录习惯。例如,避免在公共WiFi环境下登录账号,不随意将账号借给他人使用,更换设备时提前向平台报备。此外,交易频率应保持“常态化”,避免短期内频繁注册、注销账号,或进行“秒级到账”的大额交易——这类行为极易被系统判定为“机器操作”或“违规套现”。

对于多账号用户,需建立“账号隔离”机制。每个账号对应独立的设备、IP地址和支付渠道,避免“一机多号”“一号多机”的关联操作。部分用户为方便管理,使用“多开软件”同时操作多个账号,这种“批量操作”模式虽然提升了效率,但却大幅增加了封号风险,得不偿失。

三、优化交易资金管理:规避“异常流动”的风控红线

资金流向是平台风控系统的重点关注领域,用户需建立“合规、透明”的资金管理逻辑。首先,支付渠道应优先选择平台推荐的“官方支付通道”,避免使用境外账户、虚拟货币或第三方“洗钱工具”。其次,交易金额应保持“梯度增长”,例如首笔交易控制在100元以内,后续逐步增加,避免“首笔即大额”的异常行为。此外,需警惕“异常资金回流”,例如交易后立即通过“朋友代付”“第三方回收”等方式提现,这类操作极易被判定为“洗钱”而触发封号。

对于中介用户而言,更需避免“资金池”操作。即不直接收取客户资金,而是通过平台担保交易完成结算,确保资金流向可追溯。部分中介为追求“快速到账”,要求客户直接转账至个人账户,这种“线下交易”不仅违反平台规则,还可能因“诈骗嫌疑”导致封号。

四、强化技术防护能力:借助“工具”降低误判风险

虽然“技术对抗”并非降低封号风险的主流方式,但合理使用工具可减少“非主观违规”导致的误判。例如,使用“VPN”时选择“静态IP”而非“动态IP”,避免因IP频繁变更被判定为“异常登录”;安装“设备指纹伪装工具”,确保登录设备的硬件信息(如IMEI、MAC地址)保持一致;对于频繁交易的用户,可使用“交易日志工具”记录操作流程,在遭遇误判时提供申诉依据。

需强调的是,技术防护需以“合规”为前提。例如,部分用户使用“脚本自动化交易”完成批量操作,虽然提升了效率,但直接违反了平台的“禁止自动化工具”条款,反而会增加封号风险。技术工具的终极目标是“模拟真实用户行为”,而非“超越平台规则”。

五、建立风险应对机制:降低“封号”后的损失

即便采取所有预防措施,封号风险仍无法完全避免。用户需提前建立“风险应对机制”,将损失降至最低。首先,重要资金不应长期滞留在卡盟账户中,做到“日清日结”;其次,定期备份客户资料与交易记录,确保封号后能快速恢复业务;最后,熟悉平台“申诉流程”,对因“系统误判”导致的封号,及时提交申诉材料(如身份证明、交易凭证),争取解封机会。

结语:在合规与效率间找到平衡点

卡盟封号风险的本质,是数字经济时代“合规要求”与“商业效率”的博弈。降低卡盟封号几率,并非要求用户放弃交易机会,而是通过“合规意识+精细化管理”在规则框架内实现长期稳定运营。对于用户而言,需深刻认识到:封号风险不可怕,可怕的是对风险的漠视与侥幸心理。唯有将“合规优先”内化为交易习惯,将“主动风控”融入操作细节,才能在卡盟生态中实现“安全与效率”的双赢。最终,卡盟行业的健康发展,离不开用户的理性参与与平台的规则优化——这既是降低封号风险的根本路径,也是虚拟商品交易走向规范化的必由之路。