在卡盟平台生态中,软件上架绝非简单的“产品上架”,而是连接供货商与用户的价值桥梁。当同质化软件泛滥、用户选择成本高企时,卡盟供货商若想从竞争中突围,必须跳出“上架即结束”的传统思维,转而以“用户价值最大化”为核心,通过精准定位、场景化呈现、体验优化和动态运营,实现从“软件展示”到“用户吸引”再到“长期信赖”的闭环。赢得用户青睐的关键,不在于软件功能的堆砌,而在于能否让用户在接触软件的瞬间感知“这能解决我的问题”。

一、精准定位:从“用户需求”反推上架策略

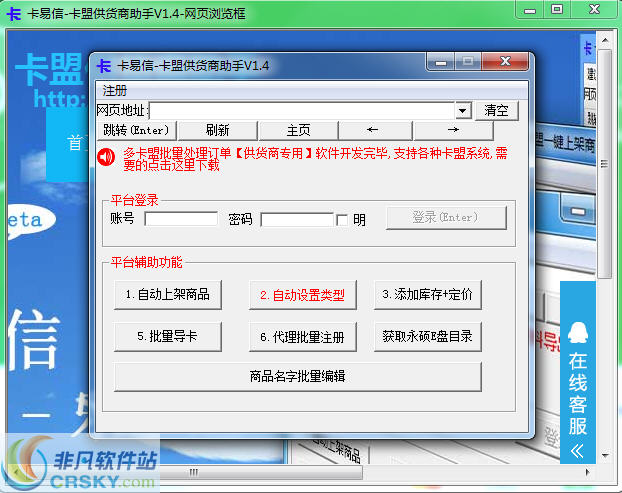

卡盟平台的用户画像复杂,既有追求性价比的中小商家,也有依赖工具提升效率的个人开发者,还有需要定制化服务的企业客户。供货商若想“巧妙上架”,首要任务是通过数据洞察用户未被满足的隐性需求,而非盲目跟风热门软件。例如,通过分析平台搜索关键词的“长尾词”(如“批量导出订单数据”“自动回复差评工具”),可以发现用户对“细分场景解决方案”的渴求;通过研究差评区的高频抱怨(如“操作复杂”“售后无响应”),则能反向提炼软件优化的方向。

某卡盟供货商曾因上架一款“通用库存管理软件”销量平平,后通过用户调研发现,服装类商家迫切需要“尺码色码细分”和“季节性库存预警”功能。于是,该供货商将软件重新定位为“服装行业专用库存工具”,在上架时突出“一键生成季节采购建议”“滞销款自动推送折扣方案”等场景化功能,并附上服装商家使用前后的效率对比数据,最终软件转化率提升3倍。这印证了一个核心逻辑:上架前先回答“用户为谁用、在哪用、解决什么问题”,软件才能从“货架商品”变为“用户刚需”。

二、差异化呈现:让“软件价值”可视化

卡盟平台的软件列表页充斥着“功能强大”“操作简单”等空洞描述,用户早已产生审美疲劳。巧妙上架的第二步,是将抽象的“软件价值”转化为用户可感知的具体场景,通过视觉化、案例化的呈现降低决策成本。

其一,用“场景案例”替代功能罗列。例如,一款“多平台订单管理软件”,与其在详情页写“支持淘宝、拼多多、抖音同步管理”,不如展示“某淘宝店主凌晨3点用软件一键处理来自3个平台的500笔订单,省去手动录入2小时”的真实案例,并附上操作截图或短视频。用户对“故事”的记忆远胜于“参数”,场景化描述能快速建立“这个软件能帮我节省时间/赚钱”的认知。

其二,用“数据对比”强化优势。在同质化竞争中,数据是最具说服力的差异化语言。例如,某“自动发卡软件”在上架时突出“99.9%的订单处理准确率”“平均响应速度<0.5秒”,并对比同类软件的“85%准确率”“1秒响应”,让用户直观感知“更快、更准”的核心价值。

其三,用“用户证言”构建信任。卡盟平台用户对“第三方评价”的信任度远高于供货商自夸。精选3-5条真实用户反馈(如“用了3个月,客服响应没超过10分钟”“帮我解决了跨境订单的汇率计算问题”),并附上用户ID(经脱敏处理),能显著降低用户的“决策焦虑”。差异化的本质,不是“功能比别人多”,而是“用户感知的价值比别人独特”。

三、体验优化:从“上架”到“上手”的无缝衔接

软件上架后,用户的“第一体验”直接影响留存率。许多供货商忽视了“上架后链路”的重要性,导致用户因“安装复杂”“不会使用”而流失。巧妙上架必须延伸至“用户上手”的全流程,让软件从“可用”变为“好用、爱用”。

安装环节的“轻量化”是关键。对于技术能力较弱的中小商家,复杂的安装步骤(如配置环境变量、依赖组件)会成为“劝退点”。供货商可提供“一键安装包”“傻瓜式安装向导”,甚至推出“远程协助安装服务”,让用户无需技术背景即可完成部署。

使用环节的“引导化”同样重要。软件内嵌“新手引导”(如3步完成基础配置)、“场景化教程”(如“教你用‘批量退款’功能处理售后”),能帮助用户快速掌握核心功能。某“客户管理软件”上架后,因未设置引导页面,导致30%的用户在首次使用时因找不到“客户标签”功能而放弃,后来增加“悬浮提示”和“视频教程”,次日留存率提升至65%。

售后环节的“即时化”是信任的基石。用户在软件使用中遇到问题时,能否快速获得响应,直接影响对供货商的信任度。建立“7×24小时在线客服”“故障自动检测系统”(如软件崩溃时自动生成错误报告并推送解决方案),能显著提升用户满意度。体验优化的核心,是让用户感受到“供货商始终在身边”,而非“上架后就消失”。

四、动态运营:保持软件的“生命力”

软件上架不是“一劳永逸”的动作,而是需要持续运营的“生命体”。在快速迭代的市场中,静态上架的软件很快会被淘汰,唯有动态运营才能维持用户青睐。

其一,数据驱动的版本迭代。通过分析软件后台数据(功能使用率、崩溃率、用户反馈),优先优化高频需求功能。例如,某“数据可视化软件”发现“导出图表”功能使用率最高,便在迭代中增加“一键导出为PPT模板”“支持动态数据更新”等子功能,用户付费转化率提升25%。

其二,用户参与的共创机制。邀请核心用户加入“产品体验官”社群,提前测试新版本、提出建议,不仅能收集真实需求,还能增强用户归属感。某“电商助手软件”通过社群收集到“竞品价格监控”需求,上线后成为爆款功能,社群用户的复购率高达80%。

其三,趋势化的功能拓展。关注行业技术趋势(如AI、大数据),将前沿技术融入软件,为用户提供“超预期”价值。例如,在AI工具爆发期,某“自动回复软件”新增“AI语义识别”功能,能精准理解用户复杂问题,回复准确率提升至95%,迅速抢占市场先机。动态运营的本质,是让软件始终与用户需求“同频”,成为用户生意中“不可或缺”的工具。

在卡盟平台的竞争格局中,软件上架早已不是“产品上架”,而是“用户价值上架”。供货商若想赢得用户青睐,必须以用户需求为起点,以差异化呈现为抓手,以体验优化为支撑,以动态运营为保障,将软件从“冷冰冰的商品”转化为“有温度的解决方案”。最终,用户选择的不是软件本身,而是供货商提供的“持续解决问题的能力”——这,才是“巧妙上架”的终极密码。