卡盟刷会员,真的会掉吗?稳定与否一探究竟!

在流量为王的数字时代,会员体系已成为平台沉淀用户、提升粘性的核心抓手。从电商平台的付费会员到内容平台的SVIP,会员数量直接关系到平台的营收规模与资本市场估值。然而,当“刷会员”成为部分人快速粉饰数据的捷径,卡盟这类灰色资源交易平台应运而生,其提供的“刷会员服务”真的能一劳永逸吗?事实上,卡盟刷会员的稳定性本质是一场与平台风控系统的博弈战,而“掉量”几乎是必然结果,只是时间早晚与幅度大小的问题。

卡盟刷会员:被包装的“数据泡沫”

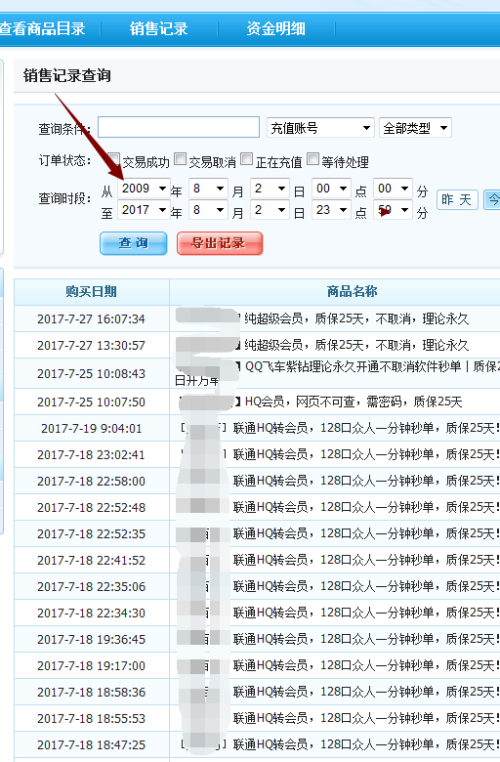

卡盟,最初以游戏点卡、虚拟资源交易为切入点,逐渐演变为提供各类“数据造假”服务的灰色平台。其“刷会员”服务,本质是通过批量注册虚假账号、利用脚本模拟用户行为,或通过低价回收的“僵尸号”“养号号”完成会员开通,在短时间内虚构会员增长数据。这类服务通常以“包月不掉”“真实IP”为噱头,价格低至每百会员几元到几十元,吸引了不少急于求成的商家或个人。

但深入分析便会发现,卡盟刷会员的核心是“虚假流量”而非“真实用户”。这些所谓的“会员”要么是机器程序批量注册的账号,无真实设备指纹与行为轨迹;要么是长期闲置的“僵尸号”,开通会员后无任何消费、互动行为;更有甚者通过“撞库”获取的用户信息违规注册,本身就存在法律风险。这种建立在虚假基础上的会员数据,从诞生之初就埋下了“掉量”的隐患。

刷会员“掉量”的三重必然:风控、行为与逻辑

平台对会员数据的核验早已从“数量”转向“质量”,刷会员的“掉量”并非偶然,而是技术逻辑与商业规则下的必然结果。

其一,风控系统的精准打击。 电商平台、内容平台如今已构建起成熟的风控矩阵,从设备指纹、IP地址、行为序列到消费习惯,多维数据交叉验证用户真实性。例如,某电商平台的风控系统曾通过分析发现,某商家新增的500名会员中有80%使用同一IP段登录,且均在凌晨2点集中完成会员开通,设备型号高度集中——这些异常信号触发了风控阈值,系统在72小时内自动清退了所有虚假会员,商家不仅数据归零,还面临流量限制处罚。卡盟所谓的“真实IP池”,在平台海量数据面前往往不堪一击,IP代理服务商的IP段一旦被标记为“高风险”,批量注册的账号便会批量暴露。

其二,会员行为与真实用户的断层。 真实会员的开通往往伴随明确的动机:为获得折扣、享受专属服务,或因长期消费习惯沉淀。而刷会员的账号开通后,无任何浏览、加购、评论等行为,会员权益使用率为零。平台通过“会员活跃度”“复购率”等指标进一步筛选,长期“沉睡”的会员会被自动降级或注销。某内容平台的数据显示,通过卡盟刷的会员中,超过90%在开通后7天内未使用任何会员权益,30天内被系统识别为“无效会员”并清退,“掉量”比例高达90%以上。

其三,商业逻辑的反噬。 会员体系的核心价值在于“高净值用户”的转化,真实会员的LTV(用户生命周期价值)远高于普通用户。而刷会员带来的虚假数据,不仅无法转化为实际消费,还会误导平台运营策略——例如,基于虚假会员数据优化商品推荐、调整营销预算,反而会拉低整体运营效率。当平台发现某区域或某渠道的会员“留存率”异常偏低时,逆向排查便会暴露刷单痕迹,导致数据“清零”甚至账号封禁。

影响稳定性的变量:技术对抗与资源质量

尽管刷会员“掉量”是必然,但不同情况下掉量幅度与时间存在差异,这背后是技术对抗能力与资源质量的较量。

从技术层面看,部分卡盟服务商通过“设备模拟器”伪造设备指纹,或利用“真人众包”实现“真人注册”——即通过低廉报酬雇佣真实用户批量注册会员,短期内确实能降低风控识别概率。但这种模式的稳定性极差:一方面,平台会不断升级“真人行为识别”算法,例如通过打码难度、操作耗时、鼠标轨迹等细节判断是否为真人操作;另一方面,“真人众包”本身存在合规风险,一旦众包平台被查处,数据源便会中断,会员数据随之崩塌。

从资源质量看,卡盟的会员资源可分为“纯机器号”“养号号”“真人号”三类。纯机器号成本最低,但存活时间通常不超过24小时;养号号通过长期模拟普通用户行为(如浏览、点赞)降低风控警惕,但需要持续投入“养号”成本,稳定性周期约1-3个月;真人号虽然存活时间较长,但涉及违规获取用户信息,一旦被平台追溯,不仅会员数据清退,还可能面临法律诉讼。无论哪种资源,其稳定性都无法与真实用户沉淀的会员数据相提并论,本质上只是“延迟掉量”的泡沫。

刷会员的“伪价值”:短期数据好看,长期风险难掩

部分人选择卡盟刷会员,是看中了其“快速见效”的特点——几天内会员数量从几千跃升至十万,看似数据亮眼,实则暗藏风险。

短期来看,刷会员可能帮助商家通过平台“会员达标考核”,获得流量扶持;或让内容平台博主快速达到“开通付费会员”的门槛,吸引初始用户。但这种“数据繁荣”如同空中楼阁,一旦平台启动数据清洗,虚假会员集中掉量,不仅会让前期投入打水漂,更会严重损害平台信任度。某MCN机构曾为包装旗下网红,通过卡盟刷了5万会员,结果在平台数据专项排查中一夜归零,网红账号也被降权,商业合作全部终止。

长期来看,刷会员会形成“数据依赖症”——越刷越需要更多虚假数据维持表面繁荣,最终陷入“刷-掉-再刷”的恶性循环,忽视真实用户运营的核心价值。商业的本质是用户价值,而非数据造假,靠刷会员堆砌的“成功”,终将在平台的规则与市场的检验面前不堪一击。

合规运营才是长久之策:从“刷会员”到“真会员”

与其在卡盟刷会员的“掉量焦虑”中反复横跳,不如回归商业本质,通过真实运营沉淀高价值会员。例如,电商平台可通过“会员日”“专属折扣”等权益激活用户付费意愿;内容平台可通过优质内容与社区氛围,让用户自愿为“归属感”买单;线下商家可通过“储值赠会员”“消费积分兑换”等方式,将普通用户转化为长期会员。

平台也在持续优化会员体系,例如通过“会员等级体系”“个性化权益推荐”提升用户粘性,通过“数据透明化”让商家更清晰地看到会员运营效果。这些举措都在传递一个信号:只有真实、活跃、高转化的会员,才能为平台与商家带来可持续的价值。刷会员的“捷径”,最终只会通向“死胡同”。

卡盟刷会员的“稳定”是一场虚假的幻象,“掉量”是其无法逃脱的宿命。在数据监管日益严格、平台风控不断升级的今天,任何试图通过造假手段获取短期利益的行为,都终将被规则反噬。真正的商业成功,从来不是靠“刷”出来的数据,而是靠实实在在的用户价值与合规运营。与其在灰色地带冒险,不如沉下心做好产品与服务,让每一个会员都成为品牌成长的坚实基石。