卡盟刷余额总不够用?这是许多卡盟运营者和用户长期面临的困境。在流量竞争白热化的今天,刷余额已成为维持平台活跃度、提升用户粘性乃至拉动营收的核心手段,但“余额不足”的难题始终如影随形——账户余额刚充值完便迅速见底,计划中的推广活动因预算中断而搁浅,甚至陷入“越刷越亏、越亏越刷”的恶性循环。究其本质,这并非单纯的资金问题,而是涉及成本结构、效率策略、资源整合的系统性挑战。要破解这一难题,需从根源出发,构建“精准投入-高效转化-可持续运营”的闭环管理体系。

一、卡盟刷余额的价值与“余额不足”的表象陷阱

卡盟作为数字商品交易的重要载体,其生态健康度高度依赖用户活跃度与交易频次。刷余额看似简单的资金流动,实则承载着多重价值:对运营者而言,它是撬动平台流量的“杠杆”,通过余额补贴、任务奖励等形式刺激用户下单,提升GMV(商品交易总额);对用户而言,余额是参与平台活动的“通行证”,兑换会员权益、参与抽奖、购买折扣商品均需以余额为基础。然而,当刷余额从“策略工具”异化为“唯一手段”,其价值便开始扭曲——部分运营者陷入“唯流量论”,盲目追求刷单数量与账户余额规模,却忽视了实际转化效果,最终导致“余额消耗速度远超收益增长速度”的尴尬局面。

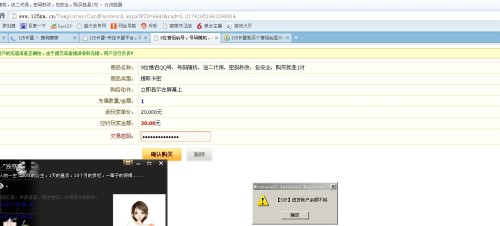

更值得警惕的是“余额不足”的表象陷阱:许多运营者将问题归咎于“资金不够”,却未意识到背后隐藏的成本浪费。例如,部分平台刷单流程中存在“中间环节吃水”现象,每笔交易需经过多重代理抽成,实际用于用户激励的余额不足充值总额的60%;再如,刷单对象选择失当,将预算投入低活跃度用户群体,导致余额消耗后留存率、复购率双双走低,形成“无效刷单-余额枯竭-用户流失”的恶性循环。此时,“余额不足”并非真正的资金短缺,而是资源错配与效率低下的直接体现。

二、余额不足的根源:成本失控、效率低下与策略短视

要解决余额不足难题,必须先剖析其深层根源。从行业实践来看,这一问题可拆解为成本、效率、策略三个维度的系统性失灵。

成本失控是首要痛点。卡盟刷余额的成本构成复杂,包括平台抽成、代理佣金、用户奖励、风险准备金等,其中“隐性成本”往往被忽视。例如,部分平台为快速冲量,采用“高奖励+低门槛”的刷单模式,看似短期内提升了余额消耗量,实则因风控不严导致账号被封、资金冻结,反而推高了单位有效用户的获取成本。此外,缺乏精细化的成本核算机制,运营者难以清晰掌握“每元余额投入能带来多少实际收益”,导致预算分配“拍脑袋”,关键场景(如大促活动、新用户拉新)的余额投入被严重挤压。

效率低下加剧了余额的无效消耗。传统刷单模式高度依赖人工操作,从用户筛选、任务匹配到结算确认,流程冗长且易出错。以某中型卡盟平台为例,其人工刷单流程平均耗时15分钟/单,而自动化工具可将这一时间压缩至2分钟内,效率提升7倍以上。效率低下不仅意味着时间成本的增加,更导致“单位时间内余额消耗量有限,但总成本却居高不下”——人工操作的延迟使得用户激励无法及时到账,刷单积极性受挫,余额投入的实际效果大打折扣。

策略短视则是根本性症结。部分运营者将刷余额视为“短期救急”手段,缺乏长期规划:在流量高峰期集中投入余额“救火”,却在日常运营中削减预算,导致用户活跃度波动剧烈;忽视用户分层管理,对高价值用户与低频用户采用相同的余额补贴策略,造成资源错配;更未建立“余额投入-ROI(投资回报率)追踪-策略迭代”的闭环机制,使得刷余额始终停留在“烧钱换量”的粗放阶段,难以形成可持续的余额增值路径。

三、系统性解决方案:从“被动消耗”到“主动增值”的转型

破解卡盟刷余额不足难题,需跳出“单纯增加资金投入”的误区,通过成本优化、效率提升、策略重构三大路径,实现余额从“被动消耗”到“主动增值”的转型。

(一)成本优化:构建“精准滴灌”式预算分配体系

成本优化的核心是“把钱花在刀刃上”。首先,需建立精细化成本核算模型,将刷余额成本拆解为“用户获取成本(CAC)”“用户留存成本(CRC)”“用户转化成本(CCV)”三个维度,通过数据分析识别高成本环节并针对性优化。例如,若某类用户的CAC显著高于行业平均水平,需反思其筛选标准是否合理——是目标用户定位偏差,还是奖励机制缺乏吸引力?其次,推行“余额阶梯奖励”策略,根据用户贡献度(如消费金额、活跃频次)设置差异化补贴:对高价值用户提供“余额+权益”组合包,提升其忠诚度;对新用户则以“小额余额+新手引导”降低尝试门槛,避免资源浪费。最后,严控隐性成本,通过技术手段减少中间抽成环节,例如与支付机构直连降低手续费,或采用区块链技术实现交易透明化,杜绝“跑冒滴漏”。

(二)效率提升:以技术驱动刷单流程全面升级

效率提升的关键是“用技术替代人工,用数据驱动决策”。一方面,推广自动化刷单工具,通过API接口打通卡盟平台与第三方服务系统,实现用户画像匹配、任务智能派发、奖励自动到账的全流程自动化。例如,基于机器学习算法的用户行为分析模型,可实时识别“高潜力用户”(如近期浏览频繁但未下单),定向推送小额余额奖励,将传统“广撒网”式刷单转化为“精准狙击”,提升单位余额的转化效率。另一方面,建立实时数据监控平台,动态追踪余额消耗速度、用户留存率、ROI等核心指标,设置“余额预警阈值”——当某类活动的余额投入产出比低于预设标准时,系统自动触发调整机制,避免预算失控。

(三)策略重构:从“刷量”到“赋能”的长期主义转型

策略重构的本质是回归商业本质:刷余额的终极目标不是“数字好看”,而是“用户真实价值提升”。首先,将刷余额纳入平台整体生态战略,与商品优化、服务升级、会员体系等模块深度绑定。例如,针对余额用户推出“专属商品池”,通过差异化供给刺激真实消费,使余额从“补贴工具”变为“消费催化剂”。其次,探索“余额增值”新模式,如引入“余额理财”功能,用户可将闲置余额用于购买平台短期理财产品,获取额外收益,既提升资金利用率,又增强用户粘性。最后,建立“用户共创”机制,邀请高活跃用户参与刷余额策略设计,通过“用户提案-平台试点-效果评估”的迭代模式,确保策略贴近用户需求,实现余额投入与用户价值的双赢。

四、趋势展望:余额管理能力将成为卡盟竞争的核心壁垒

随着卡盟行业进入存量竞争时代,“余额不足”的难题将愈发凸显,而解决这一问题的能力,终将成为平台分化的关键变量。未来,卡盟平台的竞争将不再是“流量规模”的比拼,而是“单位余额价值”的较量——谁能以更低的成本、更高的效率、更科学的策略实现余额的精准投放与持续增值,谁就能在用户留存、营收增长、生态构建中占据主动。

对运营者而言,需尽早摒弃“刷余额=烧钱”的短视思维,将其视为一项系统工程:从成本核算的精细化,到技术工具的智能化,再到策略规划的长远化,每一步都需以数据为支撑、以用户为中心。唯有如此,“卡盟刷余额总不够用”的困境才能真正破解,余额也才能从“制约发展的瓶颈”蜕变为“驱动增长的核心引擎”。在流量成本攀升、用户需求升级的当下,这不仅是解决余额不足的答案,更是卡盟平台穿越周期、实现可持续发展的必由之路。