在社交媒体账号运营的竞争白热化阶段,“流量焦虑”几乎成为从业者的集体症候。当自然增长难以突破瓶颈,一种看似便捷的解决方案应运而生——通过卡盟平台购买刷粉流量。然而,围绕“卡盟刷粉流量真有效吗,能带来实际粉丝关注吗?”的争议从未停歇。卡盟刷粉流量本质上是一场“数据幻觉”,其短期看似解决了账号冷启动的燃眉之急,却无法转化为真实的用户粘性与商业价值,反而可能透支账号的长期生命力。 要厘清这一问题,需从其运作逻辑、实际效果与潜在风险三个维度展开剖析。

卡盟刷粉流量:被包装的“增长神话”

所谓卡盟刷粉流量,指的是通过“卡盟”(通常指为各类互联网服务提供接口的平台)购买的虚假粉丝、点赞、评论等数据服务。这类服务早已形成成熟的产业链:从几元购买百个“僵尸粉”,到千元定制“真人粉”,再到套餐化的“流量包”,价格与“质量”分层明确。其运作逻辑核心在于“数据造假”:利用技术手段批量注册账号或调用已废弃账号,模拟真实用户行为完成关注、互动等操作,在短时间内为目标账号注入“虚假繁荣”。

在需求端,卡盟刷粉的受众覆盖了从素人博主到企业账号的各类运营者。部分新手博主为快速达到平台开通变现功能的门槛(如1万粉丝),企业账号为营造“品牌热度”吸引合作,都可能选择这条捷径。而供给端则抓住了运营者的“流量崇拜”——在算法推荐机制下,高粉丝量、高互动率的账号往往能获得更多初始曝光,形成“数据越好→流量越多→商业价值越高”的虚假正向循环。然而,这种循环的根基是脆弱的,因为它建立在“数据真实”的前提被架空之上。

“有效”的表象:短期数据的“麻醉剂”

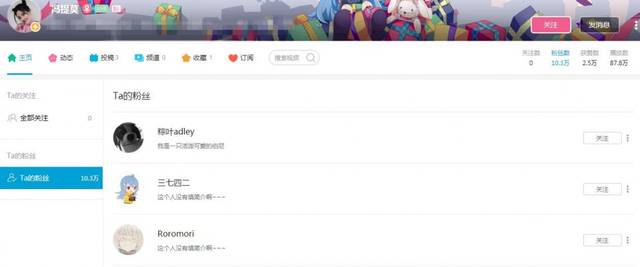

卡盟刷粉流量最迷惑人的地方,在于其“立竿见影”的效果。购买服务后,账号粉丝数可在数小时内从三位数飙升至五位数,主页瞬间被整齐划一的“关注成功”通知填满,甚至能同步获得几十条模板化的评论。这种“视觉冲击”极易让运营者产生“增长有效”的错觉,尤其对于急于证明账号价值的从业者而言,数据带来的短期满足感可能掩盖深层问题。

从技术层面看,部分高端刷粉服务确实能模拟“真人粉”特征:头像为随机网络图片、昵称由数字和字母组合、偶尔会浏览动态但从不互动。这类账号能短暂逃过平台基础算法的检测,让账号在“粉丝画像”上不至于过于虚假。然而,这种“有效”仅停留在数据层面——它或许能让账号在初期获得少量算法推荐(例如,平台可能因粉丝量突增而将其纳入“潜力账号”池),但无法支撑长期曝光。平台算法的核心逻辑始终是“用户行为价值”,而非“用户数量价值”,虚假粉丝无法产生真实的完播率、点赞率、转发率,数据泡沫很快会被算法识别并剥离。

“无效”的本质:实际粉丝关注的“空中楼阁”

“能带来实际粉丝关注吗?”这一问题的答案,是否定的。卡盟刷粉流量与“实际粉丝关注”之间存在不可逾越的鸿沟,具体体现在三个层面:

其一,粉丝质量的“虚假性”。实际粉丝关注的核心是“主动选择”——用户因内容认同、情感共鸣或需求匹配而主动点击关注,这类粉丝具备留存与转化的可能性。而卡盟刷粉的“粉丝”本质是“数据傀儡”:他们从未主动浏览过账号内容,对账号调性、价值主张毫无认知,甚至可能因账号被封禁而瞬间“掉粉”(部分刷粉平台会通过“粉丝保活”服务维持数据,但保活周期通常不超过3个月)。这类粉丝无法构成账号的“私域流量池”,更谈不上形成社群粘性。

其二,互动行为的“无意义性”。实际粉丝关注必然伴随真实互动:评论、私信、转发、收藏等行为,是账号内容价值的直接反馈,也是平台算法判断内容质量的重要依据。而卡盟刷粉的“互动”多为模板化复制(如“内容不错,学习了”“博主加油”),或由机器批量生成的无意义符号。这类“互动泡沫”不仅无法提升账号权重,反而可能因互动率与粉丝量严重不匹配(例如,10万粉丝却只有10条评论)而被平台判定为“异常数据”,导致限流甚至封号。

其三,商业价值的“透支性”。对于依赖账号变现的运营者而言,实际粉丝关注是商业合作的基础——广告主、品牌方更看重粉丝的“真实画像”与“转化能力”,而非单纯的粉丝数。当合作方发现账号的“高粉丝量”与“低互动率”“零转化率”形成鲜明对比时,不仅会终止合作,还可能通过行业黑名单机制对账号进行封杀。刷粉流量看似为账号“镀金”,实则是在用短期数据透支长期信任,一旦泡沫破裂,账号的商业价值将归零。

长期风险:从“数据造假”到“生态崩塌”的连锁反应

卡盟刷粉流量带来的不仅是“无效增长”,更是一系列潜在风险,这些风险可能彻底摧毁账号的生存根基。

最直接的风险是平台处罚。近年来,各大社交平台对“数据造假”的打击力度持续升级:微博、抖音、小红书等平台均通过AI算法识别异常数据,对刷粉账号进行“清粉”(删除虚假粉丝)、降权、限流,甚至永久封禁。某美妆博主曾因刷粉10万被平台清空8万粉丝,账号权重一落千丈,商业合作全部中断,便是典型案例。

更深层的风险是“信任崩塌”。账号的本质是“内容创作者与用户之间的信任契约”,而刷粉流量是对这种契约的背叛。当真实用户发现账号的“高热度”只是数据泡沫时,会对账号的专业性、真实性产生质疑,进而选择取关。这种“信任反噬”的负面影响远超数据本身——它不仅流失了潜在粉丝,更摧毁了账号在用户心中的口碑。

此外,卡盟刷粉平台本身也存在安全隐患。部分平台以“刷粉”为幌子,实则窃取用户账号信息(如密码、手机号、社交关系链),导致账号被盗、隐私泄露,甚至被用于传播违规内容,引发法律纠纷。

回归本质:从“流量崇拜”到“价值优先”的运营觉醒

卡盟刷粉流量的无效性,本质上是社交媒体行业从“野蛮生长”到“精耕细作”的必然结果。当平台算法日益成熟、用户审美逐渐提升、商业合作标准愈发严格,“唯流量论”早已过时,实际粉丝关注的核心竞争力,永远是“内容价值”与“用户连接”。

对于账号运营者而言,与其沉迷于刷粉流量的“数据幻觉”,不如将精力投入到真正的用户需求挖掘中:通过垂直领域深耕建立专业壁垒,通过优质内容输出引发用户共鸣,通过社群运营增强用户粘性。例如,知识类博主可通过“干货内容+答疑互动”吸引精准粉丝,品牌账号可通过“用户共创+场景化内容”提升情感认同,这些路径或许增长缓慢,但每一步都走得扎实——每一个关注都来自用户的主动选择,每一次互动都蕴含着真实的情感链接,这才是账号长期发展的“护城河”。

从行业视角看,卡盟刷粉流量的存在,折射出的是部分从业者对“增长捷径”的盲目崇拜。但随着平台监管趋严、用户理性回归,这种“短视行为”的生存空间将越来越小。真正的“有效流量”,从来不是买来的,而是“养”出来的——用内容沉淀用户,用信任构建壁垒,这才是社交媒体账号运营的终极逻辑。 当运营者不再被虚假数据裹挟,而是回归“以用户为中心”的本质,才能在激烈的竞争中赢得真正的“实际粉丝关注”,实现可持续的增长。