在卡盟生态中,“刷超会”作为提升账户权益的常见操作,其核心价值在于快速获取特定功能或权限,而“日期显示”则直接关系到超会权益的有效期与实用性。然而,不少用户在实际操作中发现,部分卡盟平台的超会日期显示存在模糊、延迟甚至与实际权益不符的情况,这引发了对“日期显示靠谱吗”的普遍质疑。要解答这一问题,需从卡盟平台的技术逻辑、数据管理机制及用户操作规范三个维度切入,同时构建一套可落地的安心操作流程,才能在享受便利的同时规避潜在风险。

一、日期显示的技术逻辑:为何“不靠谱”的情况频发?

卡盟平台的超会日期显示,本质上是基于后台数据库的“权益有效期”字段与前端界面的同步结果。理论上,当用户完成“刷超会”操作(即通过卡密兑换、第三方支付等方式获取超会权益)后,系统应自动更新权益到期时间,并在用户端实时显示。但现实中,日期显示“不靠谱”的现象屡见不鲜,其背后隐藏着多重技术与管理漏洞。

首先,数据同步延迟是主因之一。部分中小型卡盟平台采用分布式服务器架构,若主数据库与缓存服务器的数据同步机制设计不合理(如未采用实时同步策略,而是依赖定时任务刷新),可能导致用户完成操作后,前端界面仍显示旧日期或“未激活”状态。这种延迟通常在数分钟至数小时内不等,用户若未及时刷新页面,便会产生“权益未到账”的误解。

其次,系统时间校准偏差也会影响日期准确性。卡盟平台的服务器时间若未与标准时间源(如NTP服务器)定期校准,可能出现时间快慢问题。例如,服务器时间比实际时间快1天,用户购买7天超会后,实际权益有效期仅为6天,但前端显示“剩余7天”,这种隐性缩水用户难以察觉。

更隐蔽的风险在于人为篡改或算法漏洞。部分非正规卡盟平台为吸引短期流量,可能通过后台手动修改权益到期时间,或设置“动态有效期”——即根据用户活跃度、平台营收目标等变量,在算法层面自动调整权益时长。例如,对高频用户显示“30天超会”,实际后台仅记录15天,这种“虚假日期”严重损害用户权益,且维权时难以提供有效证据。

二、日期不靠谱的连锁风险:从权益失效到资金损失

日期显示的不可靠性,绝非简单的“界面bug”,而是可能引发一系列连锁反应的导火索,轻则导致用户权益缩水,重则造成资金损失与隐私泄露。

最直接的影响是权益实际价值缩水。超会权益的核心是“时间确定性”,无论是会员专属功能、内容解锁还是服务优先级,均以“有效期内”为前提。若日期显示与实际不符,用户可能误以为仍处于权益期内,继续依赖平台服务,最终因“权益过期”导致操作中断(如文件下载失败、功能使用权限关闭),既影响效率,又可能因数据未及时备份造成损失。

其次,隐性续费陷阱由此滋生。部分卡盟平台在日期显示上玩“文字游戏”,例如将“自动续费”按钮标注为“延长权益”,用户误点击后,系统会在权益到期前自动扣款,但续费后的日期显示仍可能存在延迟或误导。用户若未仔细核对账单,可能陷入“持续扣费却未享受对应权益”的恶性循环。

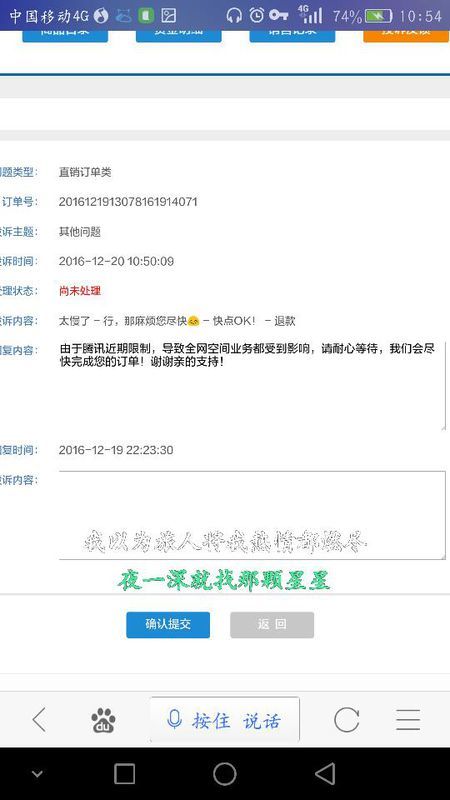

更严重的是资金安全风险。当用户因日期显示错误向平台客服反馈时,非正规平台可能以“系统故障”为由推诿责任,要求用户提供“操作截图”等证据,而截图中的日期信息(若被后台篡改)反而成为用户“恶意投诉”的把柄。最终,用户不仅无法维权,还可能因账户被冻结导致已支付的资金无法追回。

三、安心操作的实践指南:从平台筛选到权益核验的闭环管理

要解决“卡盟刷超会”的日期显示问题,用户需建立“平台筛选-操作前核验-过程中跟踪-异常时维权”的完整闭环,主动规避风险,而非被动依赖平台的技术诚信。

1. 选择“可溯源”的正规卡盟平台,降低基础风险

正规卡盟平台的核心特征是“数据透明化”与“责任可追溯”。用户在选择平台时,需重点核查三点:其一,平台是否具备ICP备案信息(可通过工信部官网查询备案主体与域名一致性),备案主体若为个人,需警惕其抗风险能力;其二,平台是否提供“权益存证”功能,例如将超会购买记录、到期时间同步至用户个人中心,并支持生成带时间戳的电子凭证(如区块链存证或第三方公证平台链接);其三,用户评价中是否存在“日期缩水”“权益未到账”的集中投诉,可通过黑猫投诉等第三方平台交叉验证。

2. 操作前“三核验”,确认日期显示的真实性

在完成“刷超会”操作前,用户需主动进行三重核验:一是核验“购买页面”与“到账页面”的日期一致性,例如购买时选择“30天超会”,支付成功后立即跳转至权益中心,核对显示日期是否与购买时长匹配;二是核验“系统时间”与“平台时间”的同步性,部分平台会在页面角落标注“服务器时间”,用户可与手机标准时间对比,若偏差超过5分钟,需暂停操作并联系客服校准;三是核验“权益说明”中的日期计算规则,例如“自激活之日起30天”与“购买之日起30天”存在区别,前者需关注激活按钮的点击时间,后者则以支付成功时间为准。

3. 操作后“动态跟踪”,留存权益变更证据

完成操作后,用户需通过“权益跟踪”主动监控日期变化。建议设置“权益到期提醒”,可通过手机日历、第三方提醒工具等,手动记录权益到期时间(以支付成功时的平台显示时间为准),并提前1-2天核对平台是否自动续期或发送到期通知。同时,定期(如每周)登录平台查看权益状态,对日期显示异常(如剩余天数突然减少)的情况,立即截图保存(需包含页面时间、用户ID、权益信息等关键元素),并联系客服要求书面解释,避免事后无据可查。

4. 异常情况“分级处理”,优先保障资金安全

若遇到日期显示不靠谱的情况,用户需根据风险程度分级处理:对于“轻微延迟”(如显示未到账但实际已激活),可尝试刷新页面、重新登录账户,或联系客服要求“手动激活”;对于“日期缩水”(如实际有效期短于显示时长),需立即向平台提交申诉,附上购买凭证、截图证据及时间线说明,要求补足权益时长;对于“平台推诿”“资金冻结”等严重情况,应第一时间停止使用平台服务,通过支付渠道(如微信、支付宝)发起交易撤销,并向监管部门(如12315)举报,避免损失扩大。

卡盟刷超会的日期显示问题,本质是行业规范化程度不足与用户风险意识薄弱共同作用的结果。对于用户而言,“安心操作”的核心并非依赖平台的“良心”,而是通过理性的平台选择、严谨的操作流程、主动的权益跟踪,将风险控制在自己可接受的范围内;对于行业而言,唯有建立统一的数据标准(如采用区块链技术固化权益时间)、完善用户投诉机制、强化平台责任追溯,才能从根本上消除“日期不靠谱”的信任危机。当用户主动权与行业规范化形成合力,“刷超会”才能真正从“灰色操作”回归到“权益兑换”的本质价值,让每一次支付都对应确定的时间与确定的服务。