在游戏行业高速发展的今天,未成年人沉迷游戏的问题始终是社会关注的焦点。为此,国家相关部门推出防沉迷系统,通过实名认证、游戏时长限制、充值额度管控等措施,为未成年人构建起一道“保护屏障”。然而,随着监管的日益严格,一种声称能“绕过防沉迷”“解除游戏时间限制”的服务——“卡盟刷除防沉迷”,开始在部分网络平台悄然传播。这类服务通常以“无需实名认证”“一键解除时间限制”“畅玩无阻”为噱头,吸引急于突破游戏限制的玩家尤其是未成年人。那么,卡盟刷除防沉迷,真的能解除游戏时间限制吗?其背后又隐藏着怎样的风险与真相?

防沉迷系统的机制与初衷:技术壁垒下的保护逻辑

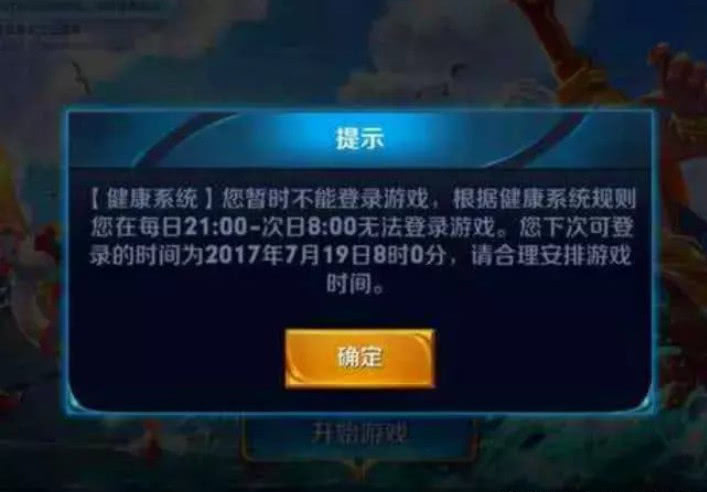

要判断“卡盟刷除防沉迷”是否有效,首先需理解防沉迷系统的运作逻辑。当前主流游戏平台的防沉迷系统,核心依托于国家新闻出版署的“网络游戏实名认证系统”,要求用户使用真实身份信息注册登录。系统通过比对身份信息,对未成年人实施差异化管理:未实名用户无法登录;实名用户为未成年人的,游戏时长被严格限制(如每日不超过1.5小时,节假日不超过3小时),且禁止在夜间10点至次日8点登录。

近年来,为进一步强化监管,部分游戏平台升级了“人脸识别验证”机制。当系统检测到用户行为异常(如频繁切换账号、短时间内登录不同设备、游戏时长与身份信息不符等),会触发人脸识别核验,要求用户进行实时比对。这一机制的加入,使得单纯通过虚假身份信息“钻空子”的难度大幅提升——毕竟,人脸识别需要真人动态配合,无法通过静态信息或他人身份信息蒙混过关。可以说,防沉迷系统的技术壁垒正在从“身份核验”向“行为核验”深化,其根本目的始终明确:通过技术手段,为未成年人设置“时间锁”和“内容锁”,避免过度沉迷游戏。

卡盟服务的运作逻辑:虚假承诺下的“灰色操作”

所谓“卡盟”,通常指提供各类虚拟账号、充值卡、验证服务的网络平台,其业务范围涵盖游戏账号、社交软件、甚至身份信息代办。而“刷除防沉迷”服务,正是卡盟平台推出的“热门项目”。据调查,这类服务的操作模式主要有三种:一是“代实名”,即利用购买或盗取的成年人身份信息,为未成年用户注册游戏账号;二是“人脸识别代过”,通过AI换脸、视频录制或真人远程协助等方式,帮助未成年人通过平台的人脸核验;三是“系统漏洞破解”,声称能通过技术手段修改游戏客户端数据,绕过时长限制。

这些服务往往以“100%成功”“永久有效”“支持全平台游戏”为宣传卖点,价格从几十元到几百元不等。然而,这些承诺背后隐藏着巨大的技术漏洞和法律风险。从技术层面看,随着防沉迷系统的迭代升级,尤其是人脸识别动态比对算法的优化,“代过”的成功率已大幅下降。例如,某头部游戏平台曾公开表示,其人脸识别系统可检测到AI换脸、视频播放等非真人操作,一旦识别异常,账号将被立即限制。而从法律层面看,无论是使用虚假身份信息还是协助他人破解防沉迷系统,均涉嫌违反《网络安全法》《未成年人保护法》等法律法规,平台有权对违规账号进行永久封禁处理。

“解除”的真相:短期侥幸与长期代价

那么,是否真的有用户通过卡盟服务“成功”解除了防沉迷限制?从表面看,少数案例似乎印证了服务的“有效性”——部分未成年人通过代实名或人脸识别代过,确实在短期内突破了游戏时长限制。但这种“成功”只是暂时的,且伴随着多重风险。

其一,账号安全无保障。卡盟服务的账号来源多为非法渠道,可能是盗取的他人账号,也可能是批量注册的虚假账号。使用这类账号登录游戏,一旦被平台检测到,轻则强制下线并限制登录,重则可能导致账号被盗取、虚拟资产被清空。更严重的是,部分卡盟平台会要求用户提供身份证照片、手机号等敏感信息,这些信息可能被用于其他非法活动,如电信诈骗、网络贷款等,给用户带来难以预估的财产和隐私损失。

其二,法律风险不可忽视。根据《中华人民共和国网络安全法》第二十四条,网络运营者为用户办理网络接入、域名注册服务,办理固定电话、移动电话等入网手续,或者为用户提供信息发布、即时通讯等服务,在与用户签订协议或者确认提供服务时,应当要求用户提供真实身份信息。而卡盟服务的“代实名”本质上是伪造身份信息,属于违法行为。若情节严重,可能面临行政拘留甚至刑事责任。对于未成年人而言,虽然其行为可能不承担法律责任,但监护人若协助或纵容此类行为,同样需承担相应责任。

其三,对身心健康的隐性伤害。防沉迷系统的设立,本质是为了保护未成年人的身心健康。若通过卡盟服务绕过限制,未成年人可能长时间沉迷游戏,影响正常的学习、作息和社交,甚至导致视力下降、心理问题等。更值得警惕的是,部分卡盟平台在提供“刷防沉迷”服务的同时,还会诱导用户浏览不良信息或接触其他违法内容,对价值观尚未成年的群体造成二次伤害。

监管与技术的双重进化:破解“捷径”的必然趋势

事实上,针对“卡盟刷除防沉迷”等灰色产业链,监管部门和游戏平台早已展开行动。一方面,国家新闻出版署持续加强对游戏行业的监管,要求所有游戏平台严格落实防沉迷系统,并定期开展自查自纠,对违规账号和平台进行严厉查处。另一方面,游戏企业也在不断升级技术手段,例如引入更精准的人脸识别算法(如3D结构光、活体检测)、建立跨平台账号共享的防沉迷数据库、通过大数据分析监测异常登录行为等,让“钻空子”的空间越来越小。

从社会层面看,公众对防沉迷系统的支持度也在提升。越来越多的家长意识到,与其寻求“捷径”帮助孩子绕过限制,不如通过沟通引导孩子合理规划游戏时间;学校和教育机构则通过开展网络安全教育,帮助学生识别“卡盟”等服务的危害。这种“技术+监管+教育”的多维度治理模式,正在让防沉迷系统真正发挥“保护伞”的作用。

结语:回归理性,让游戏回归娱乐本质

卡盟刷除防沉迷,看似是一条“捷径”,实则是充满风险的“陷阱”。它不仅无法真正解除游戏时间限制,反而可能导致账号被盗、信息泄露、法律纠纷等一系列问题。更重要的是,这种试图绕过监管的行为,本质上是对未成年人权益的漠视,与防沉迷系统设立的初衷背道而驰。

对于未成年人而言,游戏本应是放松身心的方式,而非生活的全部;对于家长而言,与其寻求“破解”防沉迷的方法,不如加强与孩子的沟通,引导他们树立健康的游戏观念;对于游戏行业而言,落实防沉迷责任是企业社会责任的体现,也是行业可持续发展的基石。当技术向善成为共识,当监管之网越织越密,任何试图绕过保护屏障的行为,终将在阳光下无所遁形。与其寻找捷径,不如让游戏回归娱乐的本质,让未成年人在健康的环境中成长——这,才是防沉迷系统真正的价值所在。