在QQ社交的生态系统中,情侣间的“刷赞行为”已从简单的互动仪式演变为一种渗透日常生活的关系实践。当一方为对方的空间动态、相册照片、说说内容批量点赞,甚至设置“自动点赞提醒”时,这种看似微不足道的操作,实则通过心理反馈、社交规则与时间分配等多重路径,深刻影响着情侣的日常相处模式与关系质量。刷赞行为本质上是一种数字时代的“情感货币”,其流通与兑换不仅塑造着虚拟空间的关系感知,更在现实中重构着亲密互动的边界与节奏。

一、情感联结的强化剂:低成本的日常陪伴

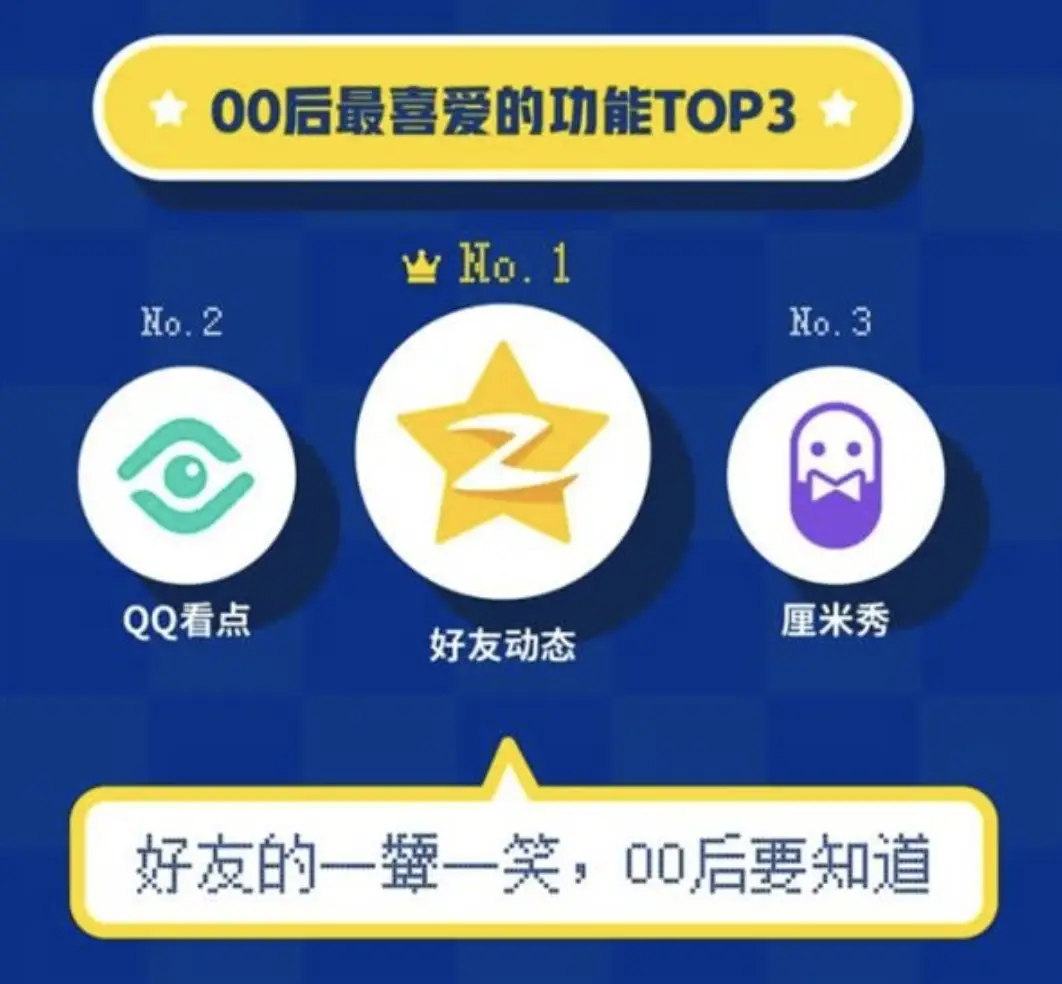

QQ作为年轻群体高频使用的社交平台,其“说说”“空间”“相册”等功能为情侣提供了碎片化的情感表达场景。情侣刷赞行为最直接的积极影响,在于通过高频次、低门槛的互动,维持了日常情感联结的稳定性。对于异地恋或工作繁忙的情侣而言,面对面的深度交流时间有限,而“点赞”成为一种高效的“情感信号”——当一方发布了一条关于日常动态的说说,另一方的即时点赞传递了“我在关注你”的明确信号,这种低成本、高效率的反馈,能在忙碌的生活中快速填补情感空缺。例如,一方加班后发布疲惫的自拍,另一方用点赞代替“辛苦了”的文字,既避免了打扰,又完成了情感慰藉;另一方分享工作进展的动态,通过点赞肯定对方的努力,成为无声的支持。这种“无需言说的默契”,让刷赞成为情侣日常关系中的“润滑剂”,在琐碎的日常中维系着情感温度。

二、社交认同的“人设维护”:公开场景下的关系展演

QQ社交并非完全私密,其“共同好友可见”“公开动态”等功能,使情侣互动具备了“公开展演”的属性。刷赞行为在此时承载了双重功能:一方面,通过公开互动向共同好友传递“我们是情侣”的关系信号,强化社交圈对关系的认同;另一方面,通过频繁互动塑造“恩爱”的公众形象,满足双方对关系稳定性的心理需求。例如,一方发布情侣合照,另一方不仅点赞,还会在评论区互动,这种“组合拳”式的互动,既是对伴侣的公开肯定,也是在社交圈中“标记”关系归属。对于部分缺乏安全感的个体而言,伴侣在公开场景下的积极刷赞,甚至成为“关系安全感”的重要来源——当共同好友都能看到“他/她为我点赞”时,虚拟互动转化为现实的社交背书,间接强化了双方对关系的信任。这种基于社交认同的“人设维护”,虽然带有一定的表演性,但在数字社交的语境下,已成为情侣日常关系管理中不可或缺的一环。

三、心理依赖与关系异化:从“情感反馈”到“数据焦虑”

然而,当刷赞行为从“自发互动”异化为“强制任务”,其消极影响便开始显现。过度依赖点赞数量作为情感价值的衡量标准,可能导致关系的“数据化”异化。一方可能将对方点赞的频率、速度、数量解读为“在乎程度”的直接体现:未及时点赞被等同于“冷淡”,点赞数量不足被视作“感情变淡”,甚至出现“必须互赞所有动态”的隐性规则。这种基于数据的情感解读,极易引发不必要的心理焦虑。例如,一方发布精心编辑的动态,却因对方忙碌未及时点赞,便陷入“他是不是不在乎我了”的负面联想;另一方则可能因“必须保持点赞同步”而产生压力,将刷赞视为“义务”而非情感表达。更甚者,部分情侣会通过“互赞打卡”“点赞KPI”等形式,将刷赞行为制度化,这种“任务化”的互动,逐渐剥离了情感温度,使亲密关系沦为虚拟社交中的“数据竞赛”。

四、时间与精力的隐性消耗:碎片化互动对深度交流的挤压

QQ社交的即时性与碎片化特征,使刷赞行为在无形中占用了大量时间与精力。情侣双方可能在不经意间陷入“点赞循环”:刷对方的空间动态、为旧照片点赞、为说说互动点赞……这种碎片化的互动看似短暂,却因高频次累积成可观的时间成本。当一方将大量精力投入“维护点赞活跃度”时,必然会挤占用于现实深度交流的时间。例如,睡前本应是双方分享日常、情感交流的黄金时段,却可能因“要给对方动态点赞”而刷手机到深夜;周末本可用于共同活动,却因“补赞漏掉的动态”而错相处机会。更值得注意的是,刷赞行为往往伴随着“被动接收信息”——在为对方点赞时,会同步浏览其动态内容,这种“浅层信息摄入”虽然增加了对对方生活的了解,却替代了主动提问、深度倾听等高质量互动,长期以往可能导致“看似了解,实则隔阂”的沟通困境。

五、行为背后的社会心理学机制:从“社交需求”到“情感补偿”

情侣刷赞行为的深层逻辑,根植于人类基本的社交需求与情感补偿心理。从社会交换理论视角看,点赞是一种低成本的“社会报酬”,当一方提供点赞,另一方会感受到被关注、被认可,从而产生“回报”的动机(如回赞、评论),形成良性循环。对于情感表达较为内敛的个体而言,点赞甚至成为“替代性语言”——无法说出口的关心、欣赏、爱意,通过一个点赞符号即可传递。此外,QQ平台的“动态提醒”“访客记录”等功能,强化了“被看见”的社交满足感:当一方看到对方“最近访客”中有自己的记录,或收到“你赞了我的说说”的系统提示,会产生“对方关注我”的心理安全感。这种基于平台机制的情感补偿,使刷赞行为在数字社交中具备了不可替代的情感价值,但也因此更容易被过度依赖。

六、理性平衡:让刷赞回归情感辅助的本质

刷赞行为本身并无对错,关键在于情侣能否将其置于关系互动的辅助位置,而非核心。要避免其异化为关系负担,首先需建立“去数据化”的认知——点赞数量不代表情感深度,真实的关心应体现在日常细节中,而非虚拟互动的频率。其次,可约定“刷赞边界”,如“重要动态需评论,日常动态可选择性点赞”,避免将点赞变成“强制任务”。更重要的是,将虚拟互动与现实生活结合:通过点赞关注对方的生活,再通过现实中的行动(如准备对方喜欢的零食、记住其提到的需求)让情感落地。唯有如此,刷赞才能从“社交表演”回归“情感表达”,成为情侣日常生活中的温暖点缀,而非消耗彼此的隐形压力。

在数字社交深度渗透日常的今天,情侣间的刷赞行为既是技术赋予的情感工具,也是关系治理的缩影。它提醒我们:亲密关系的核心,永远是现实世界中的真诚互动与情感共鸣。虚拟世界的点赞可以传递温度,但唯有面对面的一句问候、一个拥抱,才是让关系在日常琐碎中历久弥新的真正密码。