卡盟加款失败,是数字商品交易中用户最常遇到的支付异常之一。当充值按钮点击后订单卡在“处理中”,或支付提示“交易失败”却已扣款,这种体验不仅打断交易流程,更直接影响用户对平台信任度。作为连接用户与数字商品的关键桥梁,支付环节的稳定性与容错能力,既是卡盟平台的核心竞争力,也是用户留存的基础保障。本文将从实战角度解析卡盟加款失败的常见诱因,提供可落地的解决路径,并探讨行业如何通过技术优化与规则透明化,构建更健壮的支付生态。

一、支付环节常见失败场景:从表象到本质的归因分析

卡盟加款失败并非单一原因导致,而是涉及支付渠道、用户操作、平台系统、风控规则等多维因素交织的结果。只有精准定位问题根源,才能避免“头痛医头、脚痛医脚”。

1. 支付渠道瞬时故障:第三方接口的“不可抗力”

支付依赖第三方支付机构(如支付宝、微信支付、银联等)的接口支持,而接口稳定性直接影响加款成功率。常见场景包括:支付渠道服务器因瞬时流量过大超时响应、银行系统维护导致交易通道临时关闭、或接口协议版本不兼容引发数据传输异常。例如,某节假日期间,某支付接口因并发量激增出现5秒超时,用户支付成功但卡盟系统未收到回调,导致订单状态卡在“待确认”。这类问题具有瞬时性、不可预测性,但可通过技术手段降低影响。

2. 用户操作细节疏漏:被忽视的“最后一公里”

尽管支付流程看似简洁,但用户操作中的细微失误仍可能导致加款失败。典型问题包括:输入错误的银行卡号/身份证号、未开通银行卡的快捷支付功能、支付密码输错次数超限被临时锁定、或网络中断导致支付指令未完整发送。尤其对新手用户而言,可能忽略“支付限额”提示(如单日累计超限、单笔交易超出银行限制),最终因“余额不足”或“交易超限”失败。这类问题本质是“信息不对称”,平台若能提前预警,可大幅降低失败率。

3. 风控系统误拦截:“安全”与“便捷”的平衡难题

为防范洗钱、盗刷等风险,卡盟平台与支付机构均部署了风控系统,但规则过严易引发“误杀”。例如,同一IP短时间内多次支付、新设备首次登录异地支付、或交易金额远高于用户历史平均水平,都可能触发风控拦截。此外,部分支付机构对“虚拟商品交易”本身存在敏感度,若用户账户标签为“高风险”(如频繁退款、投诉记录),支付请求可能被直接拒绝。这类问题的核心在于“风控规则与用户行为的不匹配”,需通过动态调整规则降低误伤率。

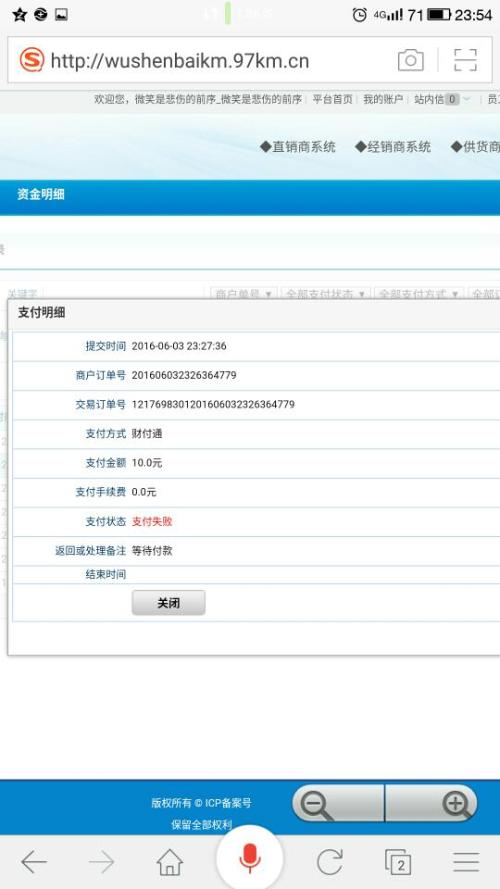

4. 订单状态同步异常:数据链条的“断裂点”

支付流程涉及“用户发起支付→第三方扣款→回调通知平台→平台更新订单状态”多个环节,任一环节异常都可能导致“款已付,单未到”。例如,支付成功后因网络抖动回调失败,平台未收到“支付成功”信号,订单仍停留在“待支付”;或用户重复支付同一订单,生成多条支付记录,系统未正确合并订单状态。这类问题本质是“数据一致性”问题,需通过技术手段确保全链路状态同步。

二、分步骤解决卡盟加款失败:从“慌乱”到“有序”的应对策略

面对加款失败,用户与平台的应对方式直接影响问题解决效率。以下从用户自查、平台响应、支付协同三个维度,提供标准化解决路径。

1. 用户端:三步定位问题,避免无效操作

当出现“卡盟加款失败”时,用户首先需冷静排查,避免重复支付导致资金风险。

- 第一步:确认支付状态。登录支付账户查看是否扣款:若已扣款,记录支付订单号、交易时间、金额等信息,截图保存凭证;若未扣款,返回卡盟页面检查订单状态,确认是否因“网络中断”导致支付指令未发送成功。

- 第二步:核对订单信息。检查卡盟账户中的充值订单号、金额是否与支付记录一致,避免因“输错金额”“选错商品”等操作失误导致失败。

- 第三步:联系平台客服。通过卡盟平台的官方客服渠道(在线客服、工单系统、客服电话)提交问题,需提供“卡盟订单号+支付凭证+异常描述”,例如:“订单号CM20240510001,支付宝支付订单号2024051000123456789,支付提示‘交易失败’,但支付宝已扣款200元,请协助处理”。

2. 平台端:建立“快速响应+人工兜底”机制

作为交易主体,卡盟平台需承担起问题解决的主导责任,避免用户陷入“无人响应”的困境。

- 实时监控与预警:通过支付监控系统实时追踪订单状态,对“支付超时”“回调失败”等异常订单自动触发告警,优先处理已扣款未到账订单。

- 人工补单流程:对用户提供支付凭证的订单,客服需在1小时内核实,若确认支付成功但订单异常,通过“人工补单”功能将款项同步到用户账户,并记录补单原因用于后续优化。

- 支付渠道切换:若某一支付接口故障频发,平台需自动切换至备用通道(如从支付宝切换到微信支付),并在页面提示“当前支付通道异常,建议使用XX渠道”,引导用户完成支付。

3. 支付渠道协同:打通“信息孤岛”,提升处理效率

对于涉及第三方支付机构的复杂问题(如银行系统维护、风控规则调整),卡盟平台需与支付机构建立专项沟通机制。例如,定期同步支付接口变更通知,对“疑似误扣”订单联合支付机构通过“交易流水核查”定位问题,缩短退款或补单周期。部分头部支付机构已提供“绿色通道”,对平台提交的异常订单优先处理,可将解决时效从24小时缩短至2小时内。

三、行业趋势:构建“容错-透明-智能”的支付体验生态

随着数字商品交易规模扩大,卡盟支付环节的“容错能力”将成为平台差异化竞争的关键。未来行业需从技术、规则、体验三个维度持续优化,让“加款”从“可能失败”变为“大概率成功”。

1. 技术层面:双通道架构+实时状态可视化

为降低支付接口故障影响,平台可采用“主备双通道”架构,即同一支付方式对接两家以上服务商(如支付宝对接官方接口与第三方聚合支付),当主通道故障时自动切换至备用通道。同时,引入“支付流程可视化”技术,用户在支付页面可实时查看“订单提交→银行处理→支付结果→回调状态”全流程,避免因“信息黑盒”产生的焦虑。例如,某平台在支付页面增加“进度条”,实时显示“正在连接支付服务器”“银行处理中(预计3秒)”等提示,让用户对支付过程有清晰预期。

2. 规则层面:风控透明化+动态限额调整

风控规则是“安全”与“便捷”的平衡点,平台需通过“规则透明化”降低用户误解。例如,在支付前提示“您的账户因近期频繁退款,触发风控审核,支付可能延迟1-5分钟”,让用户有心理预期;同时,建立“用户信用评分体系”,对信用高的用户(如长期无投诉、交易记录良好)动态提升支付限额,减少因“限额不足”导致的失败。

3. 体验层面:场景化引导+主动式服务

针对用户操作失误问题,平台可通过“场景化引导”降低出错率。例如,在支付页面增加“常见问题”浮窗,提示“请确认银行卡已开通快捷支付”“单日支付限额5000元,当前充值6000元将失败”;对首次充值用户,推送“新手支付指南”图文教程。此外,对“支付失败”的用户,平台可主动发送短信或站内信,附上“问题自查清单”或“一键联系客服”入口,避免用户因“不知道找谁”而流失。

卡盟加款失败的解决,从来不是单一环节的“单点突破”,而是用户、平台、支付机构三方协作的系统工程。对用户而言,掌握基础排查能力是“必修课”;对平台而言,将支付体验视为“生命线”,通过技术优化与规则透明化构建信任,才是留住用户的核心。当“加款”这一动作从“可能失败”变为“顺畅无阻”,数字商品交易生态才能真正实现高效、可靠、可持续的发展。