提到“卡盟卖的东西你了解吗?它究竟是什么意思?”,或许有人会联想到游戏点卡、视频会员,或是那些低价的软件激活码——这些确实是卡盟的一部分,但远非全部。卡盟,全称为“卡片联盟”,本质上是虚拟商品的数字化交易服务平台,它以批发零售为核心,连接上游供应商(如游戏厂商、软件开发商、内容平台)与下游消费者(个人用户、中小商家),形成一个覆盖多领域的虚拟商品流通网络。在这个网络里,“卡盟卖的东西”早已超越传统“卡片”的物理形态,而是演变为一套涵盖娱乐、生活、企业服务的数字化商品生态,其背后折射出数字经济的消费变革与商业逻辑。

一、卡盟的核心定义:不止“卖卡”,更是虚拟商品供应链的枢纽

要理解“卡盟卖的是什么”,首先要明确卡盟的定位。它并非单一商品的售卖平台,而是虚拟商品的“集散中心”与“供应链枢纽”。这里的“卡”最初指实体化的点卡、电话卡,但随着数字化进程加速,实体卡片逐渐被数字凭证取代,演变为“虚拟卡密”——一串包含商品权限、使用期限、激活信息的代码。比如游戏里的“100点卡”,实际是一串可充值到游戏账户的代码;视频平台的“年会员卡”,则是一组绑定账号的授权码。

卡盟的运作模式类似“批发市场”:上游供应商将虚拟商品以批量折扣价提供给卡盟平台,平台再通过分级代理体系(总代、代理、经销商)分销至下游。对个人用户而言,卡盟是“低价购买渠道”;对中小商家(如网吧、便利店、线上小店)而言,它是“货源补给站”——无需直接对接上游厂商,即可通过卡盟批量采购虚拟商品,再转售给自己的客户,赚取差价。这种模式降低了虚拟商品的流通门槛,让“卡盟卖的东西”能快速渗透到市场的毛细血管中。

二、卡盟卖的东西:从“游戏点卡”到“数字生活”的全品类覆盖

“卡盟卖的东西”究竟有哪些?答案可能远超你的想象。按照应用场景划分,大致可分为四大类,每一类都对应着不同的用户需求与商业价值:

1. 游戏娱乐类:虚拟经济的“硬通货”

这是卡盟最传统的品类,也是其起家的根基。包括游戏点卡(如《王者荣耀》点券、《原神》创世结晶)、游戏装备/皮肤(如Steam游戏激活码、游戏外挂账号——注:外挂属违规,此处仅列举品类)、游戏加速器会员(如迅游、奇游)、平台代充服务等。对玩家而言,卡盟提供了比官方渠道更低价的选择(代理通过批量采购获得折扣),尤其对中小商家(如网吧、游戏代练),批量采购点卡再分售,是重要的营收来源。值得注意的是,随着游戏行业正版化推进,正规游戏厂商的授权商品已成为卡盟主流,盗版激活码等灰色商品逐渐被清退。

2. 数字生活类:日常消费的“数字化折扣包”

这类商品与大众生活息息相关,包括视频/音乐会员(爱奇艺、腾讯视频、网易云音乐)、外卖红包券(美团、饿了么)、打车优惠券(滴滴、高德)、电商购物卡(京东E卡、淘宝充值券)、话费流量套餐(中国移动、联通、电信的充值服务)等。卡盟的优势在于“低价+全平台”:用户可在同一平台购买多家会员,商家则通过批量采购(如100张爱奇艺会员卡打包价)降低成本,再以略低于官网的价格转售,形成“厂商-卡盟-商家-用户”的价值链。例如,某奶茶店老板通过卡盟批量购买外卖红包券,作为赠品吸引顾客,既降低了营销成本,又提升了消费体验。

3. 企业服务类:中小商家的“数字化工具箱”

这是卡盟近年拓展的新兴领域,主要面向中小企业与个体工商户,提供SaaS软件授权、办公工具会员、云存储空间、营销素材库等服务。例如,PS软件激活码、企业微信会员、抖音剪辑模板会员、小红书运营课程等。这类商品的特点是“刚需+高频”:中小商家缺乏预算采购正版软件,卡盟提供的“低价授权包”恰好满足其基础需求;同时,平台整合多家服务商资源,让商家能一站式采购数字化工具,提升运营效率。有数据显示,2023年卡盟企业服务类商品交易额同比增长40%,反映出中小企业数字化转型对低成本虚拟工具的旺盛需求。

4. 新兴虚拟资产类:数字经济的“新物种”

随着元宇宙、NFT(非同质化代币)等概念兴起,卡盟也开始涉足新兴虚拟资产领域,如数字藏品(虚拟头像、艺术品)、元宇宙土地租赁码、游戏内虚拟地产道具等。虽然这类商品尚处于探索阶段,且面临监管不确定性,但已展现出“卡盟卖的东西”的迭代潜力——从“标准化虚拟卡密”向“个性化虚拟资产”延伸,预示着虚拟商品交易的多元化趋势。

三、卡盟的价值逻辑:为何“卡盟卖的东西”能持续存在?

卡盟并非凭空走红,其背后是虚拟商品流通需求的必然产物,核心价值体现在三个层面:

对消费者:低价与便捷的双重红利

个人用户选择卡盟,最直接的原因是“省钱”。由于卡盟通过批量采购获得上游折扣,加上代理体系的多级分销,最终零售价往往比官方渠道低10%-30%。例如,一张腾讯视频月度会员卡,官网售价30元,卡盟可能仅需20元;100元话费充值,卡盟可能实充98元。此外,“一站式购买”也提升了体验:用户无需在多个APP间切换,即可完成游戏、视频、生活服务等虚拟商品的采购,尤其对追求性价比的年轻群体与下沉市场用户,吸引力显著。

对商家:轻资产运营的“数字化货架”

对中小商家而言,卡盟是“轻资产运营”的关键工具。传统模式下,商家若想销售虚拟商品,需与上游厂商签订合作协议、搭建支付系统、处理售后,门槛高、成本大。而卡盟提供了“即插即用”的解决方案:商家只需注册成为代理,即可上架平台所有商品,无需备货(商品为数字形态)、无需物流(直接发放卡密),只需负责推广与客户服务。这种“零库存、低投入”模式,让便利店、网吧、线上小店等小微商家能快速拓展虚拟商品业务,开辟第二增长曲线。

对数字经济:激活虚拟商品的“流通效率”

从宏观视角看,卡盟是虚拟商品流通的“基础设施”。数字经济时代,虚拟商品(数据、服务、权限)已成为重要的生产要素,但传统流通模式存在信息不对称、渠道分散、效率低下等问题。卡盟通过整合上游供应商、构建分级代理网络、统一交易规则,大幅降低了虚拟商品的流通成本,加速了其市场化配置。例如,一款新的SaaS软件,通过卡盟代理体系,可在一周内覆盖数万家中小企业,远超传统直销模式的渗透速度。这种“效率提升”,正是数字经济发展的核心动力之一。

四、挑战与规范:卡盟的“成人礼”进行时

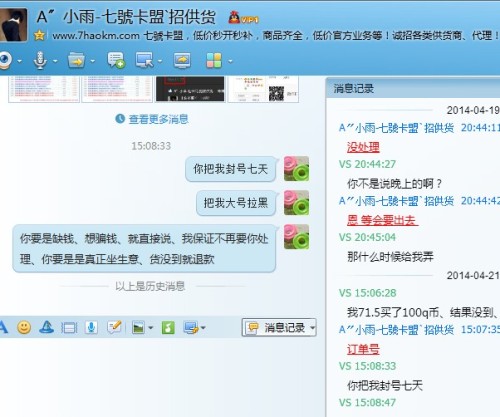

尽管“卡盟卖的东西”满足了多元需求,但行业并非完美无缺。早期卡盟曾因“灰色商品”(如盗版软件、游戏外挂、个人信息)泛滥、监管滞后而备受争议。随着《电子商务法》《网络交易监督管理办法》等法规实施,行业正经历“规范化转型”,主要面临三大挑战:

1. 知识产权保护:杜绝“盗版卡密”的生存空间

部分卡盟平台曾因销售未经授权的软件激活码、游戏点卡陷入侵权纠纷。例如,某卡盟平台因批量销售Adobe Photoshop盗版激活码,被软件厂商起诉并处罚。如今,头部卡盟已开始与上游厂商签订正式授权协议,引入“区块链溯源技术”——每一张卡密生成唯一数字指纹,用户激活时可验证授权真伪,从源头杜绝盗版。但中小平台仍存在“打擦边球”行为,需持续加强监管。

2. 监管合规性:从“野蛮生长”到“持牌经营”

虚拟商品交易涉及资金安全、消费者权益保护,需具备《网络文化经营许可证》《增值电信业务经营许可证》等资质。2023年,多地监管部门开展“卡盟专项整治”,要求平台落实实名制、建立交易追溯制度、下架违规商品。例如,某省查处的一家无证卡盟平台,因未对商家资质审核,导致大量虚假会员卡流通,最终被关停并罚款。合规化已成为卡盟生存的“入场券”。

3. 信息安全:防范“卡密泄露”与数据滥用

虚拟商品的核心是“数字凭证”,一旦卡密泄露,可能导致商家与用户双重损失。例如,2022年某卡盟平台因系统漏洞导致10万张视频会员卡密被窃取,黑市低价转售,造成平台与品牌方损失超千万元。为此,头部平台开始采用“动态加密”“分时发放”等技术手段,并购买信息安全保险,降低风险。但信息安全仍是卡盟需长期投入的“必修课”。

结语:理解卡盟,就是理解数字消费的“毛细血管”

回到最初的问题:“卡盟卖的东西你了解吗?它究竟是什么意思?”答案已清晰:卡盟卖的不是简单的“卡片”,而是虚拟商品数字化流通的解决方案;它不是一个孤立的交易平台,而是数字经济生态中连接需求与供给的“毛细血管”。从游戏点卡到企业服务,从低价折扣到合规化转型,卡盟的发展轨迹,恰是虚拟商品从“附属品”到“独立业态”的缩影。

在数字消费成为主流的今天,卡盟的价值不仅在于“卖东西”,更在于它让虚拟商品变得“触手可及”——让中小企业用得起数字化工具,让普通人享受到更低价的数字服务。未来,随着合规化深化与技术升级,卡盟有望从“灰色地带”走向“阳光产业”,成为数字经济发展中不可或缺的一环。理解卡盟,就是理解我们身边的数字生活如何被虚拟商品重塑——这不仅是商业现象,更是时代变迁的注脚。