卡盟卡会员资格易掉,几天就没了,怎么回事?这是许多数字服务用户近年来的共同困惑。无论是视频平台的会员权益、云存储空间的扩容服务,还是游戏内的特权通行证,用户常常遭遇“刚续费就失效”“权益未到期却突然清零”的尴尬。看似简单的会员资格稳定性问题,实则折射出数字服务行业在技术架构、运营逻辑与用户权益保障层面的深层矛盾。会员资格的“易掉线”并非偶然,而是技术机制、商业策略与用户认知三方博弈的必然结果,其背后既有系统设计的缺陷,也有行业逐利下的规则模糊,更有用户对数字权益认知的滞后。

一、技术层面:系统机制的“脆性”与数据同步的滞后性

会员资格易掉的技术根源,首先在于底层系统的“脆性”。当前多数数字服务平台采用分布式架构,会员状态存储在多个服务器节点中,一旦某个节点的数据同步出现延迟或错误,就可能引发用户端资格异常。例如,用户在A设备完成续费后,数据需要经过负载均衡、数据库更新、CDN分发等多重环节才能同步到B设备,若中间环节出现网络抖动或程序bug,便会出现“已付费但无资格”的假象。更关键的是,部分平台为了降低服务器成本,采用“非实时同步”机制,会员状态更新存在数小时甚至数小时的延迟,用户在这段时间内的权益处于“悬空状态”。

其次,会员资格的“有效期计算逻辑”存在漏洞。部分平台将会员资格与“活跃度”“设备绑定”“登录验证”等强关联,一旦用户触发异常操作(如频繁切换设备、异地登录),系统会自动判定为“风险账户”并冻结资格。这种风控机制本意是保障账户安全,但实际执行中常因规则不透明、判定标准模糊,导致正常用户“误伤”。例如,某云存储平台规定“单设备月登录次数超20次即触发安全锁”,而用户因工作需要在多台设备登录,便导致会员资格突然失效,客服却以“违反用户协议”为由拒绝恢复。

此外,第三方支付接口的异常也是易被忽视的技术诱因。用户通过微信、支付宝等渠道完成支付后,平台需接收支付回调信息才能激活会员。若支付接口出现延迟、重复回调或回调失败,平台可能未正确识别支付状态,导致会员资格未激活或提前终止。这种问题在大型促销活动期间尤为突出,支付量激增时,系统负载过大极易引发数据丢失。

二、运营层面:商业策略的“短视”与规则设计的“陷阱”

技术问题只是表象,更深层次的原因在于平台商业策略的短视与规则设计的“陷阱”。“易掉线的会员资格”本质上是平台通过“权益缩水”变相提升复购率的手段。部分平台故意模糊会员资格的有效期触发条件,例如将“连续包月”默认勾选,却未在支付页面显著提示,用户因疏忽未取消,到期后自动续费却未收到权益;更有甚者,将会员资格与“每日签到”“消费任务”绑定,用户若中断任务,资格便自动清零,这种“任务型会员”本质上是平台用“资格易掉”倒逼用户保持高频活跃,以提升数据指标。

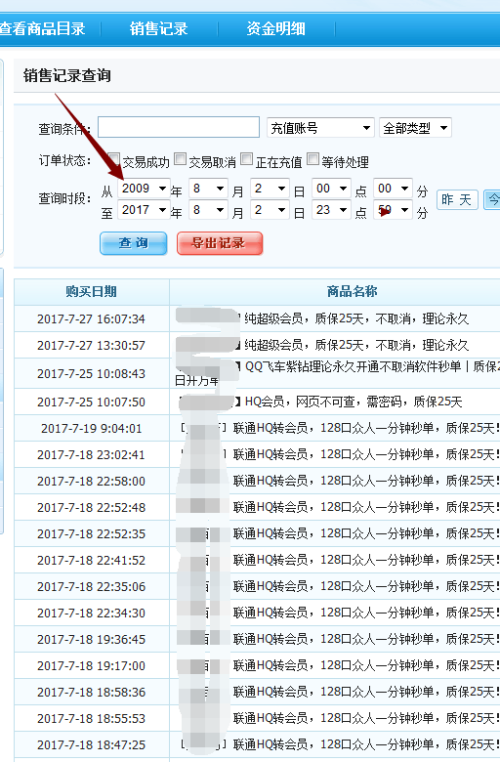

行业竞争的白热化加剧了这一乱象。在流量红利见顶的背景下,平台获客成本攀升,“榨取存量用户”成为普遍选择。会员资格作为核心付费产品,其稳定性被有意牺牲:平台通过缩短“资格有效期”(如将月费会员的实际有效期压缩至25天)、设置“权益清零条件”(如“30天未登录即失效”)等方式,促使用户频繁续费。某视频平台曾因“会员专属广告”争议被曝光:付费用户仍需观看广告,且会员资格有效期比显示时间短3天,这种“明降暗升”的操作,本质是利用信息不对称收割用户信任。

规则的不透明与客服的“踢皮球”更是让用户维权无门。多数平台将会员资格的终止规则藏在数万字的用户协议中,普通用户难以发现其中的“隐藏条款”。当用户遇到资格掉线问题时,客服往往以“系统判定”“违反协议”为由推诿,拒绝提供具体的技术细节或恢复路径。这种“规则黑箱”不仅损害用户权益,更破坏了行业的信任基础——当用户对会员资格的稳定性失去信心,付费意愿便会大幅下降,最终形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

三、用户层面:认知偏差与维权意识的薄弱

在技术与运营的双重挤压下,用户对数字会员权益的认知偏差也加剧了“易掉线”问题的发生。一方面,部分用户将数字会员与传统实体会员混淆,认为“付费即买断权益”,却忽视了数字服务中“资格依附于账户状态、设备环境、平台规则”的特殊性。例如,某游戏平台规定“会员资格与手机IMEI绑定”,用户更换手机后资格自动失效,却因未仔细阅读协议而误认为是“系统故障”。

另一方面,用户的维权意识薄弱与举证困难,让平台有恃无恐。数字服务的交易记录、资格状态多存储在平台服务器端,用户难以获取完整证据链。当遇到资格掉线问题时,多数用户因“维权成本高”(如耗时联系客服、提供证明材料)而选择放弃,这反而纵容了平台的违规行为。据某消费者协会调研,超过60%的数字服务会员纠纷因“用户无法提供有效证据”而不了了之,平台正是利用这一漏洞,将“易掉线”的责任推给“用户操作不当”。

四、破局之路:技术透明化、规则清晰化与监管刚性化

解决“卡盟卡会员资格易掉”的问题,需要技术、运营与监管的三重发力。技术上,平台应建立“实时同步+异常预警”机制,确保会员状态在各设备、各节点的一致性,并通过用户端“资格日志”功能(如显示每次资格变更的时间、原因、操作设备)提升透明度;运营上,需彻底摒弃“短视收割”思维,将会员资格的有效期、权益范围、终止条件等关键信息以“可视化、强提醒”的方式告知用户,杜绝隐藏条款与模糊表述;监管层面,则需出台《数字会员服务规范》,明确“资格有效期计算方式”“异常情况处理流程”“用户数据留存义务”等细则,对违规平台实施“资格冻结”“罚款下架”等刚性处罚。

会员资格的稳定性,本质是数字服务行业的“诚信试金石”。当平台将技术能力用于保障用户权益而非规避责任,将商业逻辑立足于长期信任而非短期收割,数字会员经济才能真正从“野蛮生长”走向“成熟健康”。对用户而言,擦亮双眼、主动留存证据、积极行使监督权,是维护自身权益的关键;对行业而言,唯有告别“易掉线”的套路,才能在竞争中赢得真正的用户忠诚。数字服务的未来,不应是“资格易掉”的焦虑,而是“权益稳固”的安心——这需要每一个参与者的共同觉醒与行动。