卡盟作为数字商品交易的关键枢纽,其稳定运行直接关系到中小商户的生存命脉,但“危险拦截”始终是悬在从业者头顶的利剑——支付通道突然关闭、交易订单频繁被拒、账户资金莫名冻结,这些问题不仅打乱运营节奏,更可能引发连锁的资金链危机。面对平台的机械式风控,许多商户陷入“申诉无门、解释无力”的困境,而“巧妙诉苦”逐渐被证明是一种突围的智慧,它并非简单的抱怨,而是基于行业规则的策略性沟通,是商户与平台、规则之间建立理解的桥梁。

危险拦截的多重形态与隐性危害

卡盟领域的“危险拦截”远不止“交易失败”这么简单,它呈现出场景化、连锁化的特征,对商户的伤害往往是隐蔽而深远的。支付通道拦截是最常见的形式,第三方支付平台因“疑似洗钱”“异常交易”等模糊理由冻结资金,商户往往在毫不知情的情况下发现账户余额无法提现,上游供应商的货款拖欠、下游客户的订单违约随之而来,形成“资金链断裂-业务停滞-信誉受损”的恶性循环。

更具迷惑性的是账号层面的拦截,平台以“频繁登录风险”“设备异常”为由临时封禁商户权限,即便商户提交了身份证明、交易流水等材料,审核周期仍可能长达3-5天。对于依赖促销节点(如618、双11)的商户而言,错过黄金期意味着数万元的潜在损失。此外,交易拒付拦截同样棘手:买家以“未收到货”“商品描述不符”发起争议,平台系统自动拦截货款,商户即便能证明履约合规,也可能因举证成本高、流程繁琐而选择妥协,最终“赢了道理,赔了钱”。

这些拦截看似是平台的风控措施,实则对中小商户造成“温水煮青蛙”式的伤害:短期现金流压力迫使商户借高息贷款周转,长期积累的负面评价则导致客户流失,甚至被行业贴上“不靠谱”的标签。更严峻的是,部分平台将拦截数据作为“风控业绩”指标,过度依赖算法而忽视人工复核,导致“误杀率”居高不下,让合规经营的商户成为“躺枪”的牺牲品。

从“对抗”到“共情”:诉苦策略的逻辑必然

面对危险拦截,传统对抗性应对方式(如与客服激烈争吵、公开威胁投诉)往往适得其反——平台可能因此启动更严格的风控,甚至将商户列入“重点关注名单”。而“巧妙诉苦”的核心逻辑,在于将个体困境转化为平台可理解的叙事,利用平台的“风险厌恶”与“声誉维护”心理,实现从“对抗”到“共情”的转变。

平台的本质是商业组织,其风控政策的底层逻辑是“规避风险+保障用户体验”。商户若能通过诉苦让平台意识到“拦截行为已引发负面连锁反应”,便能触发平台的“纠错机制”。例如,当商户能证明“拦截导致客户集体投诉、平台口碑下滑”,平台客服会因担心声誉受损而加速处理;当商户强调“完全合规却因算法误判被拦截,影响正常经营”,平台可能出于“维护合规商户生态”的目的优化审核流程。

诉苦的本质是“用对方的语言,说自己的难”。它不是无原则的示弱,而是基于事实的策略性表达——将“我被拦截了”的抱怨,转化为“拦截已造成XX损失,且存在XX误判证据”的陈述;将“你们平台有问题”的指责,转化为“我们理解风控必要性,但希望对合规商户给予容错空间”的诉求。这种沟通方式既能降低平台的防御心理,又能为后续申诉争取主动权。

诉苦话术的底层逻辑与实操技巧

有效的“诉苦”绝非情绪宣泄,而是需要精心设计的沟通策略,其核心在于“场景化描述+数据化支撑+情绪化表达”的三维结合。

场景化描述是引发共情的起点。空洞的“我很惨”远不如具体细节有冲击力。例如,与其说“支付拦截让我损失惨重”,不如描述:“上周五下午3点,我接到10个客户催单电话,因为卡盟支付通道突然关闭,预售的500单游戏点卡无法发货,客户在群里发起集体投诉,导致3个长期合作客户流失,而供应商要求24小时内结清2万元货款,否则停止供货——这是我创业3年来最艰难的时刻。”这种细节能让客服直观感受到“拦截不是冰冷的数字,而是活生生的生存危机”。

数据化支撑是增强说服力的关键。平台的风控系统依赖数据,人工审核同样需要依据。商户需提前整理“无罪证据”:过去6个月的交易流水(证明交易频率、客单价稳定)、客户聊天记录(证明已提前告知发货延迟)、平台历史审核记录(证明此前无违规行为)。例如,可向客服提交数据:“我近30天日均交易52笔,客单价78元,争议率0.3%,远低于行业平均1.5%的水平。本次拦截前,系统未发送任何风控预警,与历史审核逻辑不一致。”

情绪化表达要把握“无奈但积极”的基调。过度抱怨会显得“刺头”,完全冷漠则难以引发共情。最佳状态是“理解平台立场,但表达自身困境”,例如:“我知道平台需要风控来保障交易安全,我们作为小商户也全力配合。但这次拦截确实让我们措手不及,如果能先恢复账户权限,我们愿意配合提交所有补充材料,也接受后续加强验证——毕竟,我们不想因为一次误判失去辛苦积累的客户。”这种表达既展现了合作态度,又暗示了“误判可能性”,推动客服主动介入。

不同场景下的诉苦策略适配

诉苦的效果高度依赖场景,针对不同沟通对象,需调整话术重点与诉求逻辑。

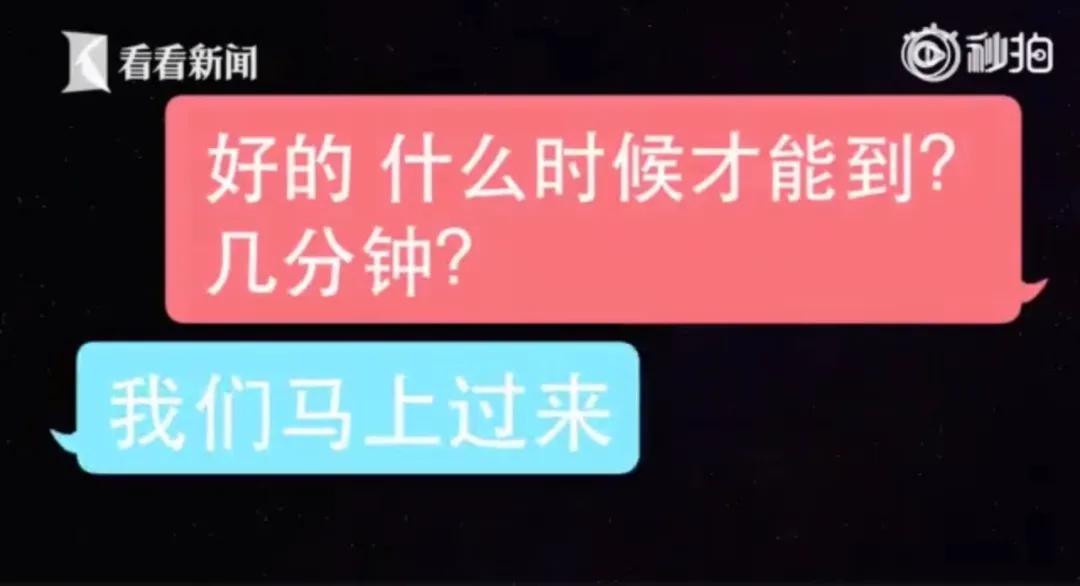

对平台客服:聚焦“效率”与“损失”。客服的核心诉求是“快速解决问题、减少重复工单”,商户应突出“拦截已造成紧急后果”,例如:“账户冻结已影响3个企业客户的长期合作,他们下周就要续费,违约金高达5万元。能否优先启动人工审核?我现场视频验证身份,提供所有交易合同——我等不了3天,客户等不了,我的生意也等不了。”

对合作伙伴:强调“共同风险”。供应商、分销商同样受拦截影响,商户可诉苦“拦截导致资金周转困难”,寻求短期支持。例如:“这次卡盟拦截了8万元货款,我暂时无法按时结算,但这批货已经承诺给下游客户,能否先发货,货款到账后立即补齐差价?我们合作两年,我绝不会跑路,只是希望一起扛过这个风控期。”

对监管部门:立足“合规经营”与“行业规范”。若平台风控存在明显不透明、滥用职权行为,可向金融监管部门、消费者协会申诉,诉苦重点应放在“平台规则不明确导致误判,损害合规商户权益”。例如:“我们严格按照《非银行支付机构条例》要求,完整保存了交易凭证、客户身份信息,但平台以‘系统判定异常’为由拒绝说明具体违规点,也未提供申诉渠道。这种‘暗箱操作’不仅让我们蒙受损失,更破坏了行业的公平竞争环境。”

诉苦之外的长期主义:构建抗风险能力

“巧妙诉苦”是应对危险拦截的“战术性手段”,但商户若想从根本上摆脱困境,还需“长期主义”的思维,从被动拦截转向主动防御。

一方面,需优化自身风控模型。通过分散支付通道(避免单一通道依赖)、建立交易异常预警机制(如监控单日交易突增、异常IP登录)、完善客户协议(明确发货时间、争议处理流程),减少被系统误判的概率。例如,部分商户会主动向客户说明“卡盟支付可能存在延迟”,并预留24小时缓冲期,从源头上降低交易争议率。

另一方面,需参与行业互助机制。单个商户的声音微弱,但集体申诉能形成舆论压力。可加入卡盟商户联盟,共享风控信息、联合向平台反馈规则不合理之处,甚至推动行业协会制定《数字商品交易风控指引》,明确平台“误判补偿”“申诉时效”等标准。

更重要的是,提升合规意识是“治本”之策。许多拦截源于商户“打擦边球”操作(如为冲量使用虚假交易、未落实实名制),只有坚守合规底线,才能在风控审查中占据主动。当平台意识到“合规商户是行业生态的基础”,自然会优化风控逻辑,而非“一刀切”式拦截。

卡盟危险拦截的难题,本质是数字经济发展中“效率与公平”的缩影,中小商户的“巧妙诉苦”,既是对规则的灵活运用,也是对生存空间的积极争取。当商户学会用平台听得懂的语言讲述自己的困境,当平台能从诉苦中感知到真实的商业生态,风控便不再是冰冷的算法,而是守护行业健康的温度。这条路没有捷径,但每一次真诚的沟通,都在为数字经济的良性生态添砖加瓦。