在QQ社交平台上花1块钱就能刷到1万个赞,这个看似极具诱惑力的营销口号,正吸引着大量追求“社交热度”的用户点击尝试。然而,这种“低价高量”的点赞服务背后,隐藏着一条成熟的虚假流量产业链,其“靠谱性”经不起社交逻辑、平台规则与价值本质的三重推敲。社交互动的核心是真实连接,而非冰冷的数字游戏,当1块钱能买来1万个赞时,失去的可能是比金钱更珍贵的社交信任与账号价值。

“1块钱1万个赞”的操作逻辑:虚假流量的“低成本陷阱”

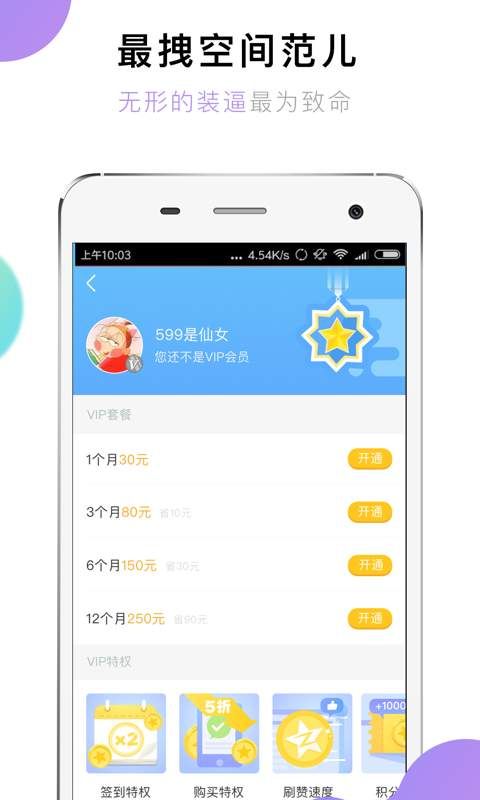

要判断这种服务是否靠谱,首先需拆解其实现路径。目前QQ平台上流行的刷赞服务,主要通过三类渠道完成:一是第三方黑产平台,用户通过QQ群、广告弹窗等入口进入,填写账号信息后,系统调用“僵尸矩阵”——即大量被控制的虚假QQ账号,通过脚本批量完成点赞;二是个人工作室,利用低廉的人力成本或技术手段,组织“点赞任务群”,让兼职用户手动点赞;三是部分违规的第三方插件,诱导用户授权后,自动调用好友列表进行批量操作。这些方式的共同特点是“低成本、高效率”,1块钱的价格背后,是机器脚本、僵尸账号或廉价劳动力的支撑。但问题在于,这些点赞账号绝大多数是“无头像、无动态、无好友”的“三无账号”,其点赞行为毫无社交属性,更像是一种数字上的“注水”。

社交价值的本质:真实互动远胜虚假数字

社交平台点赞的核心价值,在于传递“认同感”与“连接感”。一条动态获得真实点赞,意味着内容触达了有情感共鸣的受众,能为用户带来社交满足感,甚至促进真实的人际互动——比如朋友因点赞展开讨论,或因共同兴趣形成新的连接。而1块钱买来的1万个赞,本质上是一堆“无效社交信号”。这些虚假点赞无法带来真实评论、转发或二次传播,更无法转化为社交关系中的信任积累。相反,当其他用户看到一条动态突然获得万赞,却无任何互动痕迹时,反而会产生质疑:“为什么点赞这么多却没人评论?”“这是不是买的赞?”虚假数字不仅无法提升社交价值,反而可能让账号陷入“信任危机”,在熟人社交圈中显得格格不入。

QQ平台的监管红线:虚假流量面临“清零封号”风险

作为腾讯旗下的核心社交产品,QQ对虚假流量始终保持高压打击态势。根据《腾讯QQ软件许可及服务协议》明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具或服务进行作弊,包括但不限于刷赞、刷粉、刷人气等行为”。一旦平台检测到异常点赞行为(如短时间内点赞量激增、点赞账号特征高度相似等),轻则对动态点赞数进行“清零”处理,重则对涉事账号采取限制功能、短期封禁,甚至永久封禁的处罚。近年来,腾讯持续升级风控系统,通过AI算法识别僵尸账号、异常行为模式,刷赞服务的“存活率”正逐年下降。用户若因贪图1块钱的便宜,最终导致账号被封,失去多年积累的好友、群组和动态数据,显然得不偿失。

用户心理的“数字焦虑”:被流量绑架的社交需求

为什么仍有用户愿意为“1块钱1万个赞”买单?背后折射出当代用户的“社交焦虑”。在“点赞=受欢迎”的单一评价体系下,许多人将数字视为社交地位的象征,甚至陷入“不刷赞就落后”的攀比心理。这种焦虑被部分黑产平台利用,通过“低价高量”的营销话术,放大用户对“社交热度”的渴望。然而,真正的社交魅力从来不是数字的堆砌,而是内容的真诚与互动的温度。一条有价值的动态,即使只有10个真实点赞,也可能引发深度讨论;而1万个虚假赞,不过是转瞬即逝的泡沫,无法带来任何实质性的社交满足感。

行业趋势:从“流量崇拜”到“质量回归”

随着用户对社交体验的要求提升,以及平台对虚假流量的持续打击,“刷赞经济”正逐渐走向末路。一方面,QQ、微信等社交平台不断优化算法,更倾向于推荐真实互动的内容,让优质内容获得自然曝光;另一方面,年轻一代用户对“虚假繁荣”的容忍度降低,更注重社交关系的真实性与内容的质量。未来,社交竞争的核心将从“点赞数”转向“内容力”——谁能产出更有价值、更能引发共鸣的内容,谁就能获得真正的社交认可。试图通过1块钱买1万个赞来“走捷径”的用户,最终会发现这条路越走越窄,甚至可能被社交生态所淘汰。

回归问题的本质,“在QQ社交平台上花1块钱就能刷到1万个赞”看似是“性价比之王”,实则是“社交泡沫的陷阱”。它用低价诱惑用户放弃真实互动,用虚假数字掩盖社交本质,最终可能让用户付出账号安全、社交信任的代价。社交的价值不在于点赞数的多少,而在于每一次点赞背后是否真诚的共鸣。与其花1块钱买1万个虚假的赞,不如花时间打磨一条能打动人心的动态——那怕只有一个真实的朋友为你点赞,也比1万个僵尸账号的“数字狂欢”更有意义。