在虚拟商品交易日益频繁的今天,卡盟作为连接用户与数字服务的核心纽带,其售后服务质量直接关系到用户体验的“最后一公里”。然而,当用户遇到商品到账延迟、账户异常、订单纠纷等问题时,“卡盟售后服务怎么联系”往往成为第一个痛点——找对方法,烦恼迎刃而解;渠道错配,则可能让小问题演变成大麻烦。事实上,卡盟售后服务的联系方式并非单一存在,不同平台、不同问题类型对应着差异化的沟通路径,理解这些路径的底层逻辑,才能在需要时精准触达服务资源,高效解决问题。

卡盟售后服务的核心逻辑:从“被动响应”到“主动触达”

卡盟行业涵盖游戏充值、软件授权、虚拟商品交易等多个细分领域,其售后服务天然具有“即时性”与“专业性”双重特征。与传统电商不同,虚拟商品交易往往涉及数字账户安全、系统接口对接、第三方平台联动等复杂问题,售后沟通的效率直接影响用户的资金安全与使用体验。因此,优质的卡盟售后服务绝非简单的“电话+在线客服”组合,而是构建了一套“多渠道分层响应、问题类型精准匹配、全流程跟踪闭环”的体系。用户需要明确的是,联系售后不仅是“找到入口”,更是“选择最优路径”——紧急问题需实时响应,复杂问题需专人对接,争议问题需留证存档,不同诉求对应着不同的沟通策略与渠道优先级。

主流联系方式解析:如何根据问题类型选择最优解?

当前,卡盟平台提供的售后服务渠道已形成“线上+线下”“即时+延时”的立体化网络,但并非所有渠道都适用于所有场景。用户需结合问题紧急程度、复杂程度及自身操作习惯,做出理性选择。

在线客服系统:高频问题的“第一触点”

绝大多数卡盟平台将在线客服(嵌入官网、APP或第三方社交工具)作为售后服务的“主力军”。这类渠道的优势在于响应速度快(通常30秒内接入)、操作便捷(无需下载额外软件)、支持文字/图片/截图等多维信息传递,适合处理商品到账延迟、充值失败、订单状态异常等高频标准化问题。值得注意的是,头部卡盟平台已引入AI客服机器人,可自动识别70%以上的常见问题(如“卡密未到账怎么办”“如何修改收货地址”),实现7×24小时即时响应;对于机器人无法解决的复杂问题,系统会自动转接人工客服,并同步用户历史订单信息,避免重复描述问题。用户在使用在线客服时,需主动提供订单编号、问题截图、错误提示等关键信息,这能将问题解决效率提升50%以上。

专属客服对接:复杂问题的“绿色通道”

当涉及账户被盗、大额订单异常、系统接口故障等复杂问题时,普通在线客服的响应速度可能难以满足需求。此时,部分优质卡盟平台会为高价值用户或VIP会员提供“专属客服”服务——通过电话、微信或企业微信一对一对接,由资深售后工程师全程跟进。这类渠道的优势在于沟通深度强(可远程协助操作、排查后台数据)、问题解决彻底(能直接对接技术或财务部门)、响应时效有保障(通常承诺2小时内响应)。例如,某游戏充值卡盟平台规定,当用户单笔订单超过500元时,系统将自动触发“专属客服”机制,客服人员会在10分钟内主动致电,详细了解问题并制定解决方案。用户需注意,专属客服通常需要通过平台认证(如绑定手机号、完成实名验证)后方可申请,且不同平台的开通条件存在差异。

电话客服:紧急情况的“实时保障”

电话客服作为最传统的沟通方式,在卡盟售后体系中仍占据不可替代的位置。其核心价值在于“实时语音交互”,适合处理用户情绪焦虑、需要即时反馈的紧急问题(如“充值后账号被冻结”“卡密被盗用”)。不过,卡盟行业的电话客服往往存在“服务时间限制”(部分平台仅支持工作日9:00-18:00接入)和“线路拥堵高峰”(如促销活动期间)两大痛点。用户在拨打客服电话前,需提前整理好问题清单,并尽量避开早晨9:00-10:00、晚上7:00-9:00等通话高峰时段;若遇忙音,可尝试使用平台的“回电服务”功能,输入联系方式后等待客服主动拨回,避免长时间占线等待。

工单系统与邮件:争议问题的“存证保障”

对于涉及金额较大、责任认定复杂或需要多方协调的争议问题(如“平台未按约定发放商品”“售后处理结果不满意”),工单系统或邮件沟通是更优选择。这类渠道的优势在于“沟通留痕”,每次提交、回复、转办都会形成书面记录,可作为后续投诉或维权的凭证。用户在使用工单系统时,需详细描述问题经过、上传相关证据(如转账记录、聊天截图、商品异常截图),并明确诉求(如“退款”“重发”“补偿”);邮件沟通则需注意主题格式(建议包含“订单号+问题类型+紧急程度”,如“20240520001-充值失败-紧急”),并在正文末尾留下联系方式。值得注意的是,工单的处理周期通常为1-3个工作日,用户需耐心等待,同时可通过系统实时查看处理进度,避免频繁催促影响处理效率。

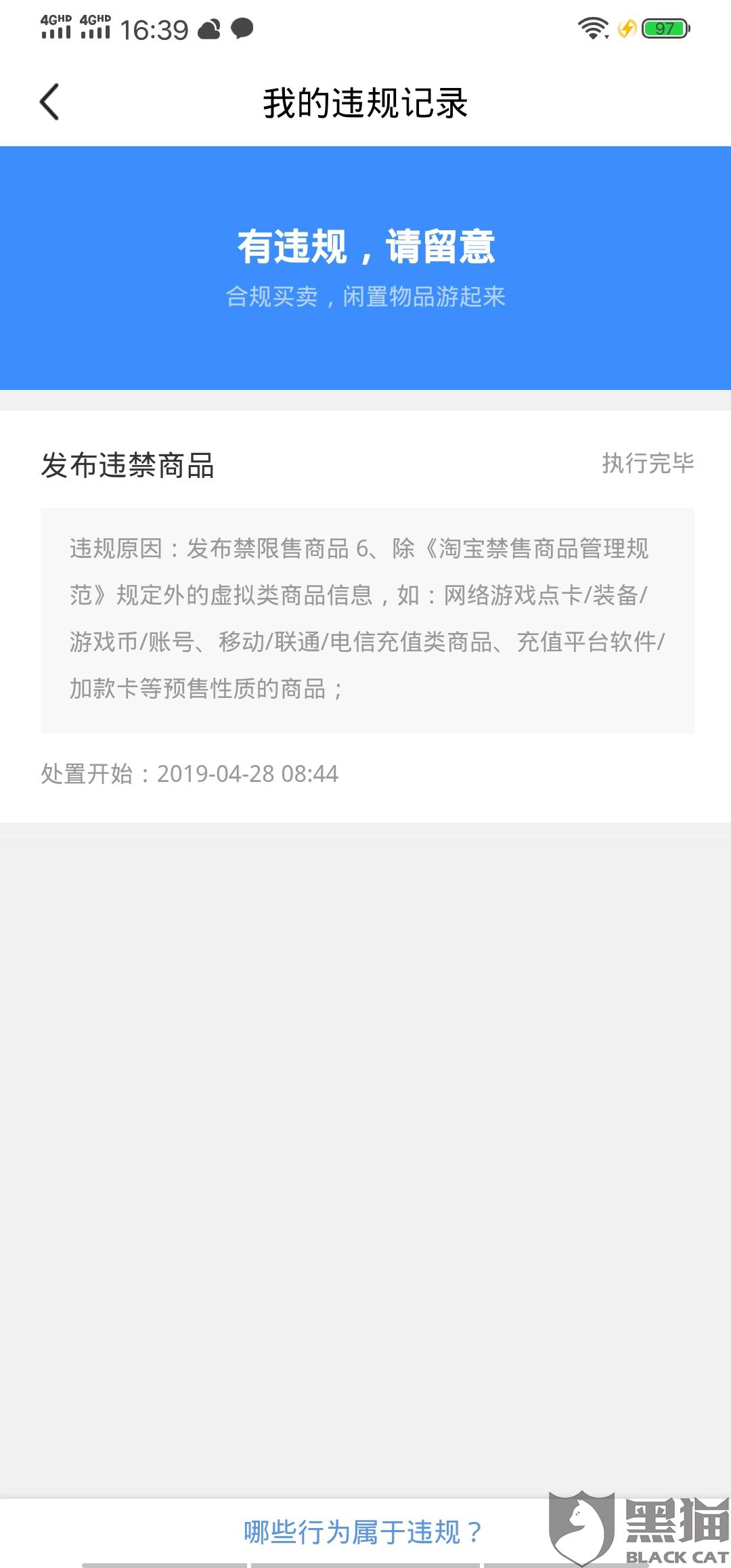

第三方平台投诉:维权途径的“最后防线”

当卡盟平台未能在合理时间内解决问题,或用户对售后结果不满意时,通过第三方平台投诉是有效的维权手段。目前,主流的投诉渠道包括12315全国消费者投诉举报平台、黑猫投诉、黑猫投诉等,这些平台具有“公开透明”“行政背书”的特点,能对平台形成有效约束。用户在提交投诉时,需准备好完整的交易记录、沟通凭证及问题说明,清晰陈述平台的责任与诉求。例如,某用户在卡盟平台购买游戏点卡后未到账,平台客服拖延处理,用户通过12315提交投诉并提供订单截图与聊天记录后,平台在48小时内完成退款并赔偿损失。需要强调的是,第三方投诉应作为“最后手段”,优先尝试与平台直接沟通,既能节省时间,也能避免升级矛盾。

用户常见误区:这些“坑”会让售后联系事倍功半

在联系卡盟售后服务的过程中,部分用户因操作不当或认知偏差,导致问题解决效率低下。以下是几个典型误区,需特别注意:

误区一:过度依赖单一渠道

部分用户习惯仅使用在线客服,遇到复杂问题时仍坚持“死等在线回复”,错失电话或专属客服的高效解决路径。事实上,不同渠道的服务能力存在明显差异——标准化问题适合在线客服,紧急问题适合电话沟通,争议问题适合工单系统,用户需根据问题类型灵活切换,而非“一条道走到黑”。

误区二:问题描述模糊不清

“我的卡盟出问题了”“充值没到账”,这类模糊的描述会让客服反复追问细节,延长解决时间。正确的做法是提供“结构化信息”:订单编号、交易时间、商品名称、问题现象、错误提示、已尝试的解决步骤等。例如,“订单号20240520001,5月20日14:30购买100元游戏点卡,支付成功后30分钟未到账,订单状态显示‘处理中’,已刷新页面3次未生效”,这样的描述能帮助客服快速定位问题。

误区三:忽视平台规则与时效

卡盟平台的售后服务往往有明确的时效规定,如“充值失败需在24小时内联系售后”“商品类订单不支持7天无理由退货”。部分用户因未及时联系或超出退款期限,导致丧失维权机会。此外,虚拟商品的特殊性决定了“一旦发货,非质量问题不支持退换”,用户在下单前需仔细阅读商品说明,避免因误解规则产生纠纷。

行业趋势:智能化与人性化并进的售后新生态

随着卡盟行业竞争加剧,售后服务已从“成本中心”转变为“体验中心”与“信任枢纽”。当前,行业售后服务的核心趋势体现在两个方面:一是智能化技术的深度应用,如AI客服的语义识别能力提升、智能工单系统的自动分类与派单、用户行为数据分析的主动预警(如监测到某用户连续3次充值失败,系统会主动弹出客服咨询窗口);二是人性化服务的细节优化,如为老年用户提供电话语音导航、为海外用户提供多语言客服、建立“售后问题知识库”供用户自助查询。这些变革的最终目标,是让“卡盟售后服务怎么联系”从“用户找服务”转变为“服务找用户”,实现从被动响应到主动关怀的升级。

结语:高效联系售后,本质是构建信任的桥梁

卡盟售后服务的联系方式,从来不是冰冷的渠道列表,而是平台与用户之间沟通的“桥梁”。当用户遇到问题时,找对联系方式不仅是解决技术层面的烦恼,更是对平台服务能力与责任感的信任考验。对用户而言,掌握不同渠道的适用场景、准备充分的问题信息、保持理性沟通态度,是高效解决售后问题的关键;对平台而言,优化渠道布局、提升响应效率、强化服务透明度,是赢得用户口碑的核心。在虚拟商品交易日益成为生活常态的今天,卡盟售后服务的价值早已超越“问题解决”本身——它是平台与用户之间信任的试金石,更是推动行业健康发展的隐形动力。唯有让每一次售后联系都成为一次顺畅的沟通,让每一个问题都得到妥善的解决,卡盟行业才能真正构建起“用户至上”的服务生态,让虚拟商品的交易既高效又安心。