卡盟平台用户常遇到客服失联问题,充值、售后求助无门,这种“联系黑洞”不仅损害用户体验,更暴露平台服务体系的深层漏洞。卡盟客服作为连接用户与平台的核心纽带,其响应效率直接影响用户信任度与平台口碑。为何卡盟客服总是联系不到?这一问题背后折射出行业服务模式的系统性缺陷,而解决方法需从用户自救、平台优化、行业监管多维度破局。

一、卡盟客服联系不到的根源:系统性服务短板

卡盟客服失联并非偶然,而是行业粗放发展的必然结果。从运营层面看,多数卡盟平台将客服视为“成本中心”而非“价值枢纽”,人力投入严重不足。中小型卡盟平台为压缩成本,往往采用“1人对接千名用户”的模式,客服日均需处理超200条咨询,面对高峰期瞬时涌入的充值、卡密失效等问题,必然陷入“响应延迟-用户投诉-处理积压”的恶性循环。部分平台甚至将客服外包给非专业团队,客服对卡密规则、退款政策不熟悉,无法有效解决问题,只能选择“拖延回复”或“不回复”。

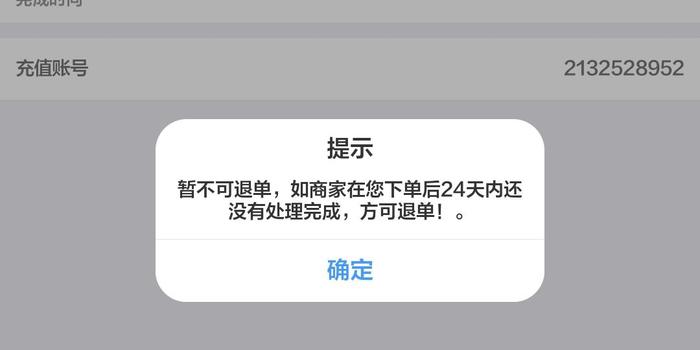

技术层面的沟通渠道缺陷同样加剧了联系困难。多数卡盟平台依赖QQ、微信等第三方社交工具作为客服主渠道,这类工具存在信息易丢失、对话无法追溯、多用户同时咨询时消息被淹没等问题。例如,用户通过QQ向客服反馈“卡密无法使用”,客服回复“已提交技术处理”后,对话便沉入聊天列表,用户无法跟进处理进度,也难以证明已主动联系过客服。部分平台虽开通了在线客服系统,但系统稳定性差,频繁出现“客服离线”“发送失败”等提示,本质上仍是“伪在线”状态。

管理层面的考核机制偏差是更深层原因。不少卡盟平台将客服KPI聚焦在“响应速度”而非“解决率”,导致客服为追求“秒回”而敷衍回复。用户询问“卡密到账时间”,客服机械回复“请耐心等待”,却不告知具体处理流程;用户投诉“充值未到账”,客服以“系统维护中”为由推脱,却不提供工单号与跟进时间。这种“重响应轻解决”的考核逻辑,让客服沦为“传声筒”,而非问题解决者,用户自然感觉“联系不到”。

二、用户自救策略:从被动等待到主动破局

面对卡盟客服失联,用户并非完全无计可施。首先,需建立“多渠道并行”的沟通意识。单一依赖某一种联系方式(如仅通过QQ联系)极易陷入“石沉大海”的困境,应优先尝试平台官方APP内的在线客服、微信公众号客服、企业微信客服等官方渠道,这些渠道通常有更完善的工单系统,对话记录可追溯。例如,某卡盟平台虽QQ客服响应慢,但其APP内置客服支持“问题分类+上传凭证”,用户提交“卡密失效”投诉后,系统自动生成工单,用户可通过工单号实时查看处理进度。

其次,要学会“结构化沟通”提升问题解决效率。用户在联系客服时,需明确提供“问题类型+关键信息+诉求”三要素:问题类型如“充值未到账”“卡密无效”“退款延迟”;关键信息包括订单号、充值时间、卡密截图、错误提示等;诉求需具体,如“要求立即补发卡密”“退款至原支付账户”。例如,用户反馈“充值50元未到账”,若仅发送“没到账”三个字,客服可能无法定位问题;若提供“2024年5月10日15:30通过支付宝充值50元,订单号202405100001,未收到卡密,要求补发”,客服可快速核实并处理,避免反复沟通。

此外,可借助“第三方监督”倒逼平台响应。当官方渠道长期无回复时,用户可通过12315平台、黑猫投诉等第三方渠道提交投诉,这些平台会向施压平台限期处理。某用户曾因卡盟客服拖延退款,通过黑猫投诉曝光后,平台在24小时内完成退款,并主动联系道歉。第三方投诉的公开性让平台不得不重视用户诉求,成为打破“客服失联”僵局的有效手段。

三、平台优化方向:从成本思维到服务思维转型

解决卡盟客服失联问题,核心在于平台需转变“客服是成本”的认知,将其定位为“用户留存的关键触点”。在人力资源配置上,平台应根据用户量与咨询量动态调整客服数量,建立“基础客服+资深客服+技术支持”的分层服务体系。基础客服处理常见问题(如充值指引、卡密查询),资深客服负责复杂投诉(如退款纠纷、卡密盗用),技术支持团队对接系统故障,确保问题“不升级、不拖延”。头部卡盟平台“卡盟通”的实践证明,按用户量1:200配置客服,并将响应时效控制在30分钟内,用户满意度提升40%,复购率同步增长。

技术层面需构建“全渠道融合”的客服系统。平台应整合APP、官网、微信、QQ等沟通渠道,实现“一处沟通,全渠道同步”。用户通过任一渠道提交问题,系统自动同步至客服工作台,避免用户重复描述问题。同时,引入AI客服预筛选常见问题,将“如何充值”“卡密怎么用”等高频咨询交由AI处理,释放人工客服精力专注复杂问题。某卡盟平台上线AI客服后,人工客服工作量减少50%,响应速度从平均2小时缩短至15分钟。

管理机制上需建立“解决率导向”的考核体系。客服KPI应从“响应速度”转向“首次解决率”与“用户满意度”,对无法当场解决的问题,需明确处理时限并主动反馈进度。例如,规定“退款问题需在24小时内完成审核,并通过短信或APP推送通知用户”;“卡密失效需在1小时内核实补发”。同时,建立“用户评价”机制,用户可对客服处理结果评分,评价与绩效挂钩,倒逼客服提升服务质量。某平台实施“用户评价制”后,客服主动解决问题的积极性显著提高,“已读不回”现象减少70%。

四、行业监管与趋势:从野蛮生长到规范服务

卡盟客服失联问题的根本解决,离不开行业监管的强化与规范化趋势。当前,卡盟行业缺乏统一的服务标准,部分平台甚至存在“客服失联后直接跑路”的乱象。行业协会与监管部门需推动制定《卡盟平台服务规范》,明确客服响应时效(如30分钟内首次响应)、问题解决时限(如退款24小时内到账)、投诉处理流程等标准,对违规平台进行公示与处罚。例如,可借鉴电商行业“七天无理由退款”的强制标准,要求卡盟平台对“充值未到账”“卡密无效”等问题实行“1小时内响应,24小时内解决”。

从行业趋势看,用户对服务体验的要求正倒逼卡盟平台升级服务体系。随着虚拟商品交易规模扩大,用户不再满足于“买到商品”,更要求“买得放心”“售后无忧”。头部平台已开始将“客服服务”作为核心竞争力,通过“7×24小时在线客服”“专属客服对接”“快速赔付机制”等吸引用户。未来,卡盟客服或将向“专业化+个性化”发展:客服需熟悉虚拟商品交易规则、网络安全知识,能为用户提供“充值安全提醒”“卡密使用教程”等增值服务;针对大客户,可提供“一对一专属客服”,建立长期信任关系。

卡盟客服的响应效率,本质是平台服务意识的试金石。当平台仍将客服视为“可有可无的成本”时,“联系不到”只会成为常态;而当平台真正将用户需求放在首位,通过人力、技术、管理的系统性升级,客服才能从“失联的痛点”变为“连接的桥梁”。对用户而言,掌握自救策略能减少损失;对平台而言,唯有将服务做深做实,才能在激烈竞争中赢得口碑与市场。虚拟商品交易的健康发展,需要每个参与者打破“重交易轻服务”的惯性,让客服不再是“找不到的人”,而是用户身边“随时在场的帮手”。