卡盟密码作为虚拟商品交易生态中的核心安全屏障,其使用周期与安全周期的把握直接关系到用户账户资金安全与平台信任体系。然而,“卡盟密码能用多久”并非一个固定的时间刻度,而是技术防护能力、威胁演化速度与用户行为习惯共同作用下的动态平衡点。真正有效的密码管理,绝非简单设定“3个月更换一次”的机械规则,而是需要理解密码生命周期的底层逻辑,构建“风险驱动”的安全周期管理体系。

密码周期的核心逻辑:从“时间维度”到“能力维度”

用户普遍将“密码能用多久”等同于“多长时间需要更换一次”,这是一种典型的认知误区。密码的生命周期本质并非由时间决定,而是由“密码抵抗破解的能力”与“暴露于威胁的风险”共同界定。简单来说,一个密码的“有效期”取决于两个关键指标:破解难度与泄露概率。

破解难度由密码复杂度(长度、字符类型、随机性)和平台存储安全(如是否采用加盐哈希算法、是否启用双因素认证)共同决定。例如,12位包含大小写字母、数字与特殊符号的随机密码,在普通计算设备上的破解时间可能超过百年;而“123456”这类弱密码,即使未泄露,也可能在几秒内被黑客通过字典攻破。

泄露概率则与用户行为、平台安全防护、外部威胁环境强相关。若用户曾在公共WiFi下登录卡盟、在其他平台复用相同密码(导致撞库攻击)、或平台遭遇数据库泄露,即使密码本身复杂,其安全周期也可能在瞬间终结。因此,密码周期的核心不是“时间”,而是“密码当前的安全余量”——即从当前时刻到密码可能被破解或泄露的时间窗口。

破解密码周期的三大变量:技术、行为与威胁

要精准把握卡盟密码的安全周期,需深入影响密码生命周期的三大核心变量,它们共同决定了密码的“衰老速度”与“失效风险”。

技术变量是密码周期的“底层地基”。平台的技术防护能力直接决定了密码的“抗破解下限”。若卡盟平台采用明文存储密码(已属违规操作),密码在任何时候都等同于“裸奔”,安全周期趋近于零;若采用MD5等弱哈希算法,黑客可通过彩虹表快速还原密码;而采用bcrypt、PBKDF2等加盐哈希算法,并限制登录尝试次数、启用异地登录提醒,则可将密码的安全周期延长数倍。此外,双因素认证(2FA)的普及正在重构密码逻辑——当密码不再是唯一验证手段时,其安全周期不再由“破解难度”单一决定,而是与“第二验证因素(如短信验证码、认证APP)”的强度绑定,即使密码泄露,未授权者也无法完成登录。

行为变量是用户端最易被忽视的“加速器”。大量安全事件表明,超过60%的密码泄露源于用户自身行为风险:在多个平台复用密码(导致“撞库攻击”即黑客用已知泄露密码尝试登录其他平台)、点击钓鱼链接或恶意软件(导致密码被键盘记录器窃取)、在公共设备上“记住密码”且未退出账户、使用生日、手机号等个人信息作为密码(易被社工猜解)。这些行为会直接将密码的安全周期从“理论年限”压缩至“几分钟”。例如,若用户在游戏论坛泄露的密码与卡盟密码相同,黑客可能在10分钟内通过自动化工具完成账户接管。

威胁变量是外部环境的“动态压力源”。黑客攻击手段的迭代速度直接影响密码的“失效阈值”。早期黑客依赖“暴力破解”,复杂密码尚能抵御;如今“撞库攻击”“钓鱼攻击”“供应链攻击”(如通过第三方插件植入恶意代码)已成为主流,复杂密码的防护作用被大幅削弱。同时,数据泄露事件的频发也在缩短密码的安全周期——2023年某知名电商平台泄露超10亿条用户数据,其中包含大量“密码+手机号”组合,若用户未及时更换,其关联的卡盟账户可能在数周内遭遇批量盗刷。

安全周期的动态平衡:不是“多久换一次”,而是“何时必须换”

理解密码周期的底层逻辑后,安全管理的核心应从“定期强制更换”转向“风险触发式动态调整”。传统“3个月更换一次”的密码策略存在明显缺陷:频繁更换会导致用户为方便记忆而使用“Password1”“2024xxx”等规律性弱密码,反而降低安全性;而固定周期更换无法应对突发威胁(如平台刚泄露就到期更换,或长期无威胁却被强制更换)。

真正的安全周期把握,需建立“风险事件触发机制”,在以下关键节点必须立即更换卡盟密码:

- 平台端风险事件:卡盟平台发布公告称遭遇数据泄露、发现安全漏洞、或检测到异常批量登录行为;

- 用户端风险事件:用户在其他平台发生密码泄露(尤其是相同邮箱/手机号注册的平台)、个人设备感染病毒/木马、或在公共环境下登录过卡盟账户后未确认安全;

- 密码自身风险事件:密码被猜测或泄露(如无意中告知他人、在社交平台公开过)、或长期未更换且强度不足(如使用8位纯数字密码)。

对于不同风险等级的卡盟账户,安全周期也应差异化设置:普通小额交易账户,若采用高强度密码+双因素认证,安全周期可设定为6-12个月;大额资金账户或商家账户,需缩短至1-3个月,并强制开启设备绑定、交易密码二次验证;若账户涉及虚拟资产交易(如游戏道具、点卡充值),建议每季度主动更换密码,且避免与支付账户、社交账户复用。

从“被动更换”到“主动防御”:重构密码管理策略

卡盟密码的安全周期管理,需要用户与平台的双向协同,构建“技术防护+行为习惯+动态监测”的三层防御体系。

用户端需彻底摒弃“密码万能”的依赖思维,转向“最小权限+主动防御”策略:

- 密码生成与存储:使用密码管理器(如KeePass、1Password)生成16位以上包含大小写字母、数字、特殊符号的随机密码,避免使用“生日+特殊字符”等易猜组合;不同平台必须使用独立密码,杜绝“一套密码走天下”;

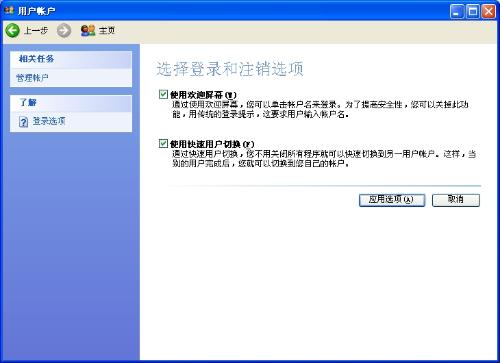

- 多因素认证启用:卡盟平台若支持双因素认证(如Google Authenticator、短信验证码、U盾),必须强制开启,即使密码泄露,黑客也无法完成登录;

- 风险行为规避:不点击来源不明的链接,不在公共WiFi下登录卡盟,不将密码保存在浏览器或记事本中,定期检查账户登录记录(如发现陌生IP地址,立即修改密码并冻结账户)。

平台端则需承担起“安全基础设施”的责任,通过技术手段延长密码的有效生命周期:

- 存储安全加固:采用业界标准的加盐哈希算法(如bcrypt、Argon2)存储密码,禁止明文存储或使用弱哈希算法;

- 异常行为监测:部署AI风控系统,实时监测用户登录行为(如异地登录、短时间内多次输错密码、非常用设备登录),触发验证或冻结机制;

- 安全事件响应:一旦发生数据泄露,需在24小时内强制所有用户更换密码,并提供密码强度检测工具,帮助用户识别弱密码;定期进行安全审计,及时发现并修复漏洞。

趋势与展望:密码周期在零信任时代的重构

随着零信任架构(Zero Trust Architecture)在互联网领域的普及,卡盟密码的安全周期管理将迎来范式变革。零信任的核心逻辑是“永不信任,始终验证”,密码不再是“信任凭证”,而是“多因素认证中的一环”。在零信任模型下,系统会根据用户身份可信度(如是否完成实名认证)、设备安全状态(如是否安装杀毒软件、系统是否为最新版本)、行为特征(如登录时间、地点、操作习惯)动态计算“信任评分”,只有评分达标才能访问敏感操作(如提现、修改密码)。

这种模式下,密码的安全周期不再由“时间”或“复杂度”单一决定,而是由“信任评分”实时调整:当系统检测到用户设备感染病毒(信任评分下降),即使密码未泄露,也会要求重新验证或强制更换;当用户通过高可信设备(如个人手机、公司电脑)登录时,可延长密码更换周期。未来,生物识别(指纹、面部识别)、硬件密钥(如YubiKey)等无密码技术可能逐步取代传统密码,但在此之前,“动态信任评分+多因素认证”将成为卡盟密码安全周期的核心管理逻辑。

卡盟密码的安全周期,本质是“人-技术-威胁”三角关系的动态博弈。用户需放弃“一劳永逸”的密码思维,转向“风险感知”的动态管理;平台则需从“被动响应”转向“主动防御”,用技术手段延长密码的有效生命周期。最终,安全的密码周期不是“多久换一次”,而是“在风险来临前,始终比黑客快一步”——这既是技术挑战,更是数字时代安全素养的必修课。