卡盟对接作为支付链路中的关键环节,直接影响资金流转效率、商户体验及合规风险把控。然而在实际操作中,不少企业因对流程细节、行业潜规则、技术壁垒的认知不足,陷入“对接后服务缩水”“资金结算延迟”“合规踩雷”等困境。要避免踩坑,需从合规性、技术适配性、合作方资质、成本结构及长期服务能力五个维度构建风控体系,确保对接过程平稳可控。

一、合规性审查:前置门槛,不可逾越的红线

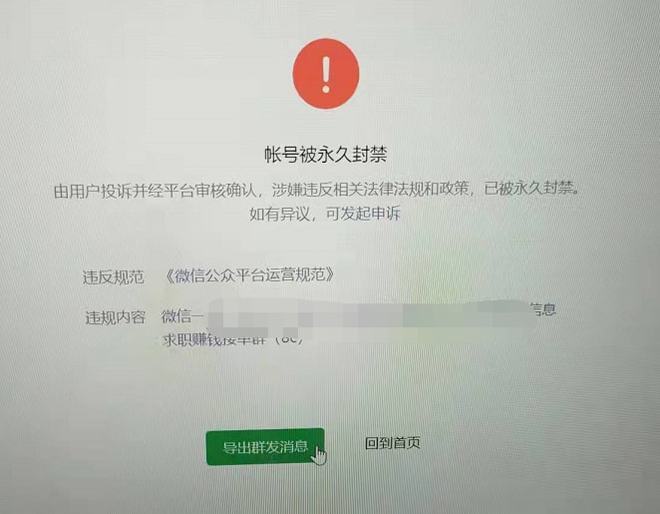

卡盟对接的核心前提是合规,任何绕开监管要求的“捷径”都埋下巨大隐患。首先要核查合作方是否持有央行颁发的《支付业务许可证》,且业务范围需覆盖所需场景(如互联网支付、移动支付等)。实践中,部分平台通过“代理资质”“挂靠牌照”等方式规避监管,此类合作一旦被查处,轻则对接终止,重则承担法律责任。

其次,反洗钱(AML)与数据合规是硬性要求。卡盟对接需建立完整的交易监测机制,对大额异常交易、频繁小额交易进行实时拦截,避免沦为洗钱通道。同时,根据《个人信息保护法》,用户数据的收集、存储、传输必须获得明确授权,加密标准需符合国家信息安全技术规范(如GB/T 22239-2019)。曾有企业因合作方数据泄露导致用户信息被贩卖,最终承担连带赔偿责任,教训深刻。

此外,行业特殊场景需额外合规备案。例如,游戏充值卡盟对接需遵守《网络游戏管理暂行办法》,跨境支付卡盟需对接外管局备案的跨境结算通道。合规性审查不是一次性流程,而需贯穿对接前尽调、对接中测试、对接后审计全周期,确保动态适配监管政策调整。

二、技术适配性:稳定性与兼容性的双重考验

卡盟对接的本质是系统间的高效协同,技术层面的短板可能导致支付链路断裂。接口标准化是基础,合作方需提供符合ISO 20022标准的支付接口,支持HTTPS双向认证、签名验签机制,确保数据传输不可篡改。部分小平台采用私有协议,虽短期内对接成本低,但后续扩展性差,难以兼容新业务场景(如刷脸支付、数字人民币)。

数据同步机制直接影响用户体验。异步回调超时、重复回调、数据丢失等问题,会导致商户订单状态与实际资金不匹配。例如,某电商平台因卡盟回调延迟,出现“用户已付款但订单未确认”的纠纷,单日客诉量激增300%。因此,对接前需进行压力测试(模拟TPS峰值)、故障演练(如服务器宕机、网络中断),验证系统的容灾恢复能力(RTO≤30分钟,RPO≤5分钟)。

安全防护能力是隐性门槛。卡盟系统需部署WAF防火墙、DDoS防护,定期进行渗透测试,避免因漏洞导致资金盗刷。2022年某卡盟平台因SQL注入漏洞被攻击,造成超千万元资金损失,合作商户集体索赔。技术适配性评估不仅要看当前功能,更要考察合作方的技术迭代能力——能否支持API版本升级、是否预留新兴技术(如区块链溯源)接入接口。

三、合作方资质:深度尽调,超越表面信息

选择卡盟合作伙伴时,“资质好看≠实力靠谱”,需穿透式核查其真实运营状况。背景调查应包括股权结构(是否涉及资本炒作、实控人负面记录)、运营年限(3年以上优先)、客户群体(是否有头部客户案例)。某第三方机构曾对接一家成立仅1年的“新兴卡盟”,虽承诺低费率,但因资金池管理混乱,连续3个月延迟结算,最终跑路。

财务健康度直接决定履约能力。要求合作方提供近3年审计报告,重点核查资产负债率(>70%需警惕)、现金流(经营性现金流是否为正)、代偿资金储备(需覆盖单月结算总额的1.5倍)。曾有平台因资金链断裂,挪用商户结算款,导致合作方陷入“钱货两失”的被动局面。

服务响应机制是隐性竞争力。明确7×24小时技术支持通道、故障处理SLA(如重大故障30分钟内响应)、定期服务报告(含交易量、异常率、优化建议)。某连锁企业因卡盟方客服响应延迟,导致POS机故障4小时无法修复,单日损失超50万元。合作方资质评估需建立量化评分表,将“行业口碑”“投诉率”“历史纠纷解决效率”纳入核心指标。

四、成本结构:警惕“低价陷阱”,算总账而非单价

卡盟对接中的成本误区,往往源于对“显性成本”与“隐性成本”的失衡考量。显性成本包括接入费(部分平台收取0.5万-2万元不等的系统对接费)、交易费率(一般0.3%-1%,行业不同费率差异大)、结算周期(T+1/T+0,T+0需额外收取0.1%-0.2%的垫资费)。但更需警惕隐性成本:如“隐性扣点”(以“技术维护费”名义额外收取0.05%-0.2%)、“数据服务费”(强制购买用户画像分析工具)、“逾期罚息”(结算延迟按日0.05%计息)。

某生活服务平台曾为追求0.3%的“超低费率”选择小卡盟,但实际运营中发现,其通过“通道切换费”“节假日加收”等方式,综合成本高达0.8%,且结算周期从约定的T+1延迟至T+3,导致现金流紧张。因此,成本核算需建立“全生命周期模型”,预估1-3年的总成本,优先选择“费率透明、无附加条款”的合作模式。

此外,需评估成本与收益的匹配度。例如,高净值商户(如奢侈品电商)可接受0.5%-0.8%的高费率,因其对支付稳定性、品牌背书要求更高;而高频低客单价场景(如外卖、共享充电),则应优先选择T+0结算+0.3%费率的方案,平衡资金效率与成本。

五、长期服务能力:从“一次性对接”到“生态共生”

卡盟对接不是“一锤子买卖”,合作方的长期服务能力决定业务可持续性。首先考察其行业经验,是否有同类型场景的落地案例——游戏卡盟需熟悉虚拟商品交易规则,跨境卡盟需掌握外汇结算政策,缺乏经验的“跨界玩家”难以应对复杂场景。

系统迭代能力是关键指标。支付行业技术更新快(如生物识别、数字人民币推广),合作方需每季度提供版本升级计划,并承诺免费适配新接口。某连锁餐饮企业因卡盟方长期不更新系统,无法接入“扫码点单+支付”一体化方案,最终被迫更换合作伙伴,重复投入对接成本。

退出机制需提前约定。对接协议中应明确“合作终止条件”(如连续3个月交易量下滑30%、重大合规事件)、数据迁移方案(需在15日内完成历史数据导出)、结算清算流程(终止后7个工作日内完成全部资金结算)。曾有企业因未约定退出条款,合作终止后数据被卡盟方“绑定”,被迫接受二次收费。

卡盟对接的“避坑”本质,是对支付业务风险的系统性管理。企业需跳出“唯费率论”“唯速度论”的误区,从合规底线、技术韧性、合作方深度、成本透明、长期服务五个维度构建评估体系。唯有将对接过程视为“风险前置”的管理实践,而非简单的技术对接,才能在支付链路中筑牢安全屏障,实现商户、用户、平台的三方共赢。