在QQ空间上,你有没有刷过赞来提升互动率?这个问题或许戳中了不少人的社交痛点。作为国内最早的社交平台之一,QQ空间曾承载着一代人的青春记忆,其“点赞-评论-转发”的互动机制,至今仍是衡量内容热度的重要标尺。然而,随着社交竞争加剧,“刷赞”逐渐成为部分用户提升互动率的“捷径”,这种行为背后,折射出的是社交焦虑、数据崇拜与真实价值之间的深层博弈。

QQ空间的互动生态:从“真实连接”到“数据指标”

QQ空间的本质是熟人社交,早期用户通过日志、照片、分享构建起真实的社交网络。彼时的“赞”是情感的自然流露——看到朋友旅行照片点个赞,读到的心情随笔留个评论,互动带着温度与真诚。但随着平台商业化,互动率逐渐被量化为内容价值的“硬指标”:商家的推广效果需要点赞数背书,普通用户的“存在感”依赖互动数据支撑,甚至校园社团的活动热度、网红博主的内容权重,都直接挂钩点赞量。这种“数据至上”的氛围下,“在QQ空间上,你有没有刷过赞来提升互动率?”从个人选择演变为一种群体现象,背后是对社交价值被认可的渴望,也是对“不被看见”的恐惧。

刷赞的动机:虚荣心驱动下的“社交速食主义”

为什么有人选择刷赞?核心动机无外乎“即时反馈”与“成本效益”。相较于耗时耗力创作优质内容,刷赞只需几块钱就能让一篇动态的点赞数从个位数跃升至四位甚至五位,这种“立竿见影”的效果,完美迎合了现代人的“速食心态”。在QQ空间的场景中,学生党可能刷赞让生日动态显得更受欢迎,微商可能刷赞营造“产品热销”的假象,普通用户则可能通过刷赞避免“零互动”的尴尬。但刷赞的本质,是用虚假数据掩盖真实内容的匮乏——就像给空置的商场请“托儿”排队,看似热闹,实则无人消费。这种“社交泡沫”短期内或许能带来心理满足,长期却会侵蚀社交信任:当点赞数不再代表真实情感,互动便沦为一场自欺欺人的数字游戏。

刷赞的实际效果:数据泡沫下的“互动陷阱”

在QQ空间上,你有没有刷过赞来提升互动率?如果答案是肯定的,或许会发现一个悖论:刷赞带来的高互动率,反而可能降低真实社交价值。首先,平台算法并非只看点赞数——评论质量、转发深度、停留时长才是衡量内容热度的核心。一篇刷赞10万却零评论的动态,会被算法判定为“低质量内容”,推荐权重自然降低;其次,熟人社交中,虚假数据极易被识破。当朋友发现你的动态点赞量突增却无人评论,反而会质疑内容的真实性,甚至产生“被欺骗”的负面情绪,最终损害社交关系。更关键的是,刷赞会形成“恶性循环”:依赖虚假数据提升互动,会让人忽视内容创作能力的提升,久而久之,失去用真实内容打动他人的能力,最终在社交场中被边缘化。

刷隐的风险:平台规则与社交伦理的双重边界

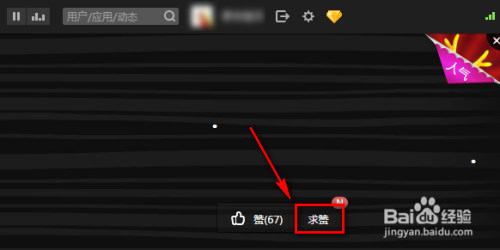

刷赞看似“无伤大雅”,实则游走在平台规则与社交伦理的灰色地带。从平台规则看,QQ空间明确禁止“刷量”行为,用户通过第三方工具或人工刷赞,轻则被限制互动功能,重则封禁账号;从社交伦理看,刷赞本质上是对他人情感的不尊重——当你的“赞”是花钱买来的,你对朋友的生日祝福、对同事的动态支持,就失去了真诚的意义。在QQ空间的熟人社交场景中,信任是维系关系的基石,而刷赞正在一点点侵蚀这种信任。就像一场没有观众的表演,即使掌声雷动,演员也清楚那不过是虚假的回响,这种“表演式社交”带来的,只有更深的孤独感。

破局之道:回归互动本质,用真实价值构建社交连接

与其纠结“在QQ空间上,你有没有刷过赞来提升互动率?”,不如思考如何通过真实互动提升社交价值。真正的互动率提升,从来不是靠数字堆砌,而是靠内容打动人心。比如分享有观点的日志、记录真实的生活片段、主动为朋友的动态留下真诚评论,这些行为或许无法让点赞数暴增,却能积累真正的社交资本——朋友的信任、社群的认可、内心的充实。在QQ空间的生态中,优质内容永远是社交的“硬通货”:一篇引发共鸣的长文,一段记录成长的照片,一次对朋友的暖心鼓励,这些真实的价值,才是提升互动率的根本路径。

归根结底,社交的本质是“连接”而非“表演”。在QQ空间上,你有没有刷过赞来提升互动率?这个问题没有标准答案,但我们可以选择更健康的社交方式——放下对数据的执念,用真诚代替套路,用真实内容构建有温度的社交网络。毕竟,点赞数会随时间淡去,但真正的朋友、深刻的情感、有价值的连接,才是社交给予我们最珍贵的礼物。