卡盟平台作为虚拟商品交易的重要场景,其退货退款流程的规范性直接影响用户体验与行业信任度。不同于实物商品的“物理退回”,虚拟商品(如游戏点卡、话费充值、软件授权等)的无形性、即时性特点,决定了卡盟平台的退货退款机制需在风险控制与用户权益间寻求平衡。本文将从流程拆解、实操策略、行业挑战三个维度,深度剖析卡盟平台退货退款的核心逻辑,为用户提供可落地的退款指南,同时揭示行业优化方向。

一、卡盟平台退货流程的标准化步骤:从申请到到账的全链路解析

卡盟平台的退货流程虽因平台规则差异存在细节调整,但核心框架普遍遵循“申请-审核-处理-到账”四步机制,其中每个环节的规则边界直接决定退款成败。

第一步:明确退货申请的适用条件。虚拟商品的退货并非“无理由”,平台通常限定严格场景:例如充值失败(到账延迟超24小时、订单状态异常)、商品描述不符(如承诺的“折扣卡”实际为原价)、重复扣款(同一订单被多次扣费但未到账)等。需注意,若商品已使用(如游戏点卡部分消耗、话费已充值至号码),或因用户个人原因(如输错账号、主动取消但系统已处理),退货申请大概率会被驳回。用户需在提交申请前,通过订单记录、截图、与卖家沟通记录等材料,证明自身符合退货条件——这是流程启动的“准入门槛”。

第二步:通过官方渠道提交退款申请。正规卡盟平台均设有专门的“售后中心”或“退款申请”入口,用户需登录账户找到对应订单,点击“申请退款”并填写表单。关键信息包括:退款原因(需具体,避免“商品有问题”等模糊描述)、订单编号、商品详情、上传凭证(如充值失败截图、平台错误提示、与卖家的聊天记录等)。部分平台要求用户先联系卖家协商,若卖家拒绝或超时未响应,方可升级为平台介入——这一“先协商后平台”的机制,旨在减少小额纠纷对平台资源的占用。

第三步:平台审核与举证责任分配。审核环节是退款流程的核心,通常由平台客服系统或人工团队完成。审核重点包括:用户提交凭证的真实性(如截图是否经过篡改)、订单状态与退货原因的匹配度(如“充值失败”需提供运营商未到账证明)、是否符合平台《用户协议》中的退货条款。此处需明确:举证责任在用户方,虚拟商品交易中,平台默认卖家的履约行为有效,用户需通过证据链推翻这一默认状态。审核周期一般为1-3个工作日,部分平台承诺“24小时加急处理”,但大型促销活动期间可能因订单量激增延长。

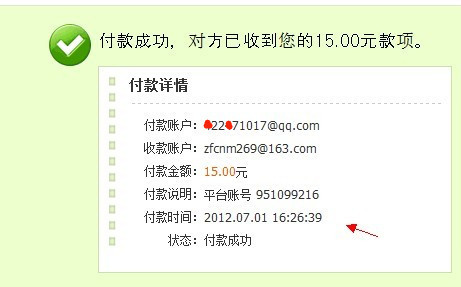

第四步:退款执行与到账路径。审核通过后,平台会启动退款流程,退款方式通常遵循“原路返回”原则:若用户通过微信支付,则退款至微信账户;若通过平台余额,则退回至钱包账户。特殊情况下(如卖家账户异常),平台可能转为其他方式退款,但需提前告知用户。到账时间取决于支付渠道:第三方支付(如支付宝、微信)一般为即时到账,银行账户可能需1-2个工作日。若审核未通过,平台会通过站内信或短信告知理由,用户可在规定时间内补充材料重新申请,或通过平台投诉渠道申诉。

二、顺利办理退款的实操策略:从“被动等待”到“主动举证”

用户在卡盟平台办理退款时,常因对流程不熟悉、证据不足导致申请失败。结合行业经验,以下策略可显著提升退款成功率:

1. 事前预防:从“下单”到“收货”的风险规避。退款的最佳时机永远是“避免需要退款”。下单前,务必确认平台资质(如是否ICP备案、用户评价口碑)、商品详情(如折扣规则、有效期、使用限制),避免因“低价陷阱”选择非正规卖家。支付后,立即保存订单截图、支付凭证、商品链接页面,这些是后续申请退款的“基础证据”。若商品为自动发货(如卡密),收到后需第一时间验证有效性(如测试游戏点卡是否可激活、话费是否到账),发现问题立即截图,而非等待“使用时才发现”。

2. 事中沟通:用“证据链”替代“情绪化描述”。与卖家协商时,避免“你这是假货”“必须退款”等主观表述,而是用客观事实沟通:“我于X月X日购买XX商品,订单号XXX,支付后未收到卡密,截图显示订单状态为‘已发货’但无实际内容,请核实。”若卖家推诿,需明确要求其提供处理时限(如“请在24小时内给出解决方案,否则我将申请平台介入”)。沟通过程中,所有聊天记录需完整保存——平台介入时,沟通记录是判断卖家是否履约的关键依据。

3. 事后申请:精准匹配平台规则,补充有效证据。提交退款申请时,需仔细阅读平台的《售后规则》,确保退货原因与规则条款一一对应。例如,若平台规定“充值失败需提供运营商未到账截图”,则仅提供订单截图是不够的,还需附上运营商查询记录(如中国移动10086的充值失败提示)。对于复杂问题(如部分消耗的商品),可提供“使用记录+剩余价值证明”(如游戏点卡激活后剩余时长截图),论证“未完全使用”的事实。若首次申请被拒,根据平台反馈补充证据后二次申请,或通过“平台投诉”通道升级处理——此时需强调“卖家未按约定履约”,而非单纯要求退款。

三、行业挑战与优化方向:让退款流程成为信任“加分项”

当前卡盟平台的退货退款流程仍存在痛点:部分小平台规则不透明、审核标准模糊、卖家与平台责任推诿,导致用户维权困难;虚拟商品的“易复制性”也让退款存在道德风险(如用户获取卡密后谎称未收到),平台为降低风险可能设置严苛的退款门槛。这些问题的解决,需平台、用户、卖家三方协同:

平台层面,需推动规则标准化与透明化。例如,在用户下单前明确“退货情形清单”“审核时限”“退款路径”,避免“隐藏条款”;引入第三方存证技术(如区块链存证),让交易记录、凭证上链不可篡改,提升审核效率与公平性;建立“卖家信用评级体系”,对频繁出现退款纠纷的卖家限制准入或提高保证金,倒逼卖家规范履约。

用户层面,需强化“风险预判”与“证据意识”。选择卡盟平台时,优先考虑头部平台(如正规数字商品交易平台),而非“小作坊式”代理;对高价值虚拟商品(如游戏账号、软件授权),建议通过第三方担保交易降低风险;始终保留“交易全流程证据”,形成“下单-支付-发货-验证”的完整证据链。

行业层面,需建立统一的虚拟商品交易规范。目前虚拟商品退货缺乏明确法律细则,行业协会可推动制定《虚拟商品交易退款指引》,明确“退货条件”“举证责任”“平台义务”,为用户提供维权依据。同时,通过技术手段识别“恶意退款”行为(如同一账号高频退款、异常IP下单),平衡用户权益与平台风控。

虚拟商品交易的便捷性背后,是对信任体系的更高要求。卡盟平台的退货退款流程,既是用户权益的“保护伞”,也是行业规范的“试金石”。用户唯有掌握流程逻辑、主动规避风险,平台才能通过优化服务提升信任,最终推动虚拟商品交易从“野蛮生长”走向“规范有序”。在数字化消费时代,顺畅的退款体验,本质是平台对用户承诺的兑现——这,才是卡盟平台立足市场的核心竞争力。