卡盟支付作为虚拟商品交易的核心环节,其稳定性直接关系到用户交易体验与平台运营效率。然而,在实际使用中,“卡盟支付遇难题”的现象屡见不鲜,当支付页面弹出失败提示时,用户与平台常陷入一个核心争议:究竟是系统技术故障,还是账户余额不足?这一问题看似简单,实则涉及支付机制、用户行为、技术架构等多重维度,唯有深入拆解两者的本质特征与交互逻辑,才能精准定位问题根源,为支付体验优化提供方向。

一、余额不足:支付难题的表层诱因与隐性逻辑

余额不足是支付失败最直观的原因,但其表现形式远比“账户没钱”复杂。在卡盟支付场景中,用户可用的余额通常包含三类:平台账户余额、第三方支付工具余额(如支付宝、微信钱包余额)及绑定的银行卡余额。不同余额渠道的到账机制、冻结规则差异,可能导致用户对“余额充足”的认知偏差。

例如,部分用户通过银行卡充值平台账户时,可能忽略“实时到账”与“2小时内到账”的选项选择,若误选后者,在充值未完成时发起支付,系统会因平台账户余额不足拒绝交易。此时用户看到的“余额不足”提示,本质是资金流转的时间差问题,而非真实资金短缺。此外,第三方支付工具的“余额不足”还需区分“可用余额”与“总余额”:若用户绑定的银行卡未开通快捷支付,或设置了单笔限额,即使微信钱包显示总余额充足,也可能因支付渠道额度不足导致失败。

更深层次看,余额不足反映的是用户资金管理能力与支付流程设计的匹配度问题。卡盟平台若未在支付前清晰展示各余额渠道的可用金额、到账状态及限额规则,用户极易因信息不对称误判。例如,部分平台仅显示“平台账户余额”,未提示“银行卡余额不足”或“第三方支付工具需先充值”,用户可能将余额不足归咎于系统故障,加剧沟通成本。

二、系统问题:支付故障的技术维度与连锁反应

与余额不足的“个体性”不同,系统问题往往具有“群体性”和“突发性”,其背后是技术架构的复杂性与脆弱性。卡盟支付系统通常包含前端交互层、业务逻辑层、数据存储层及第三方接口对接层,任一层出现故障都可能导致支付异常。

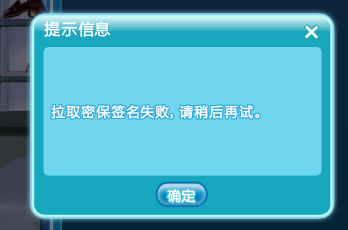

前端交互层的故障多表现为用户操作卡顿、支付按钮无响应等。例如,用户点击“支付”后页面长时间加载,最终提示“系统错误”,这可能是前端脚本冲突或网络延迟导致请求未成功发送至服务器。此类问题虽不影响后台交易逻辑,但会直接影响用户支付体验,若平台未及时反馈“网络超时,请重试”等提示,用户易误判为余额不足。

业务逻辑层的故障则更具隐蔽性。例如,支付系统在计算商品价格时因浮点数精度问题导致金额异常,或风控规则误判(如同一IP短时间内频繁支付触发反作弊机制),即使账户余额充足,也会被系统拒绝。这类问题往往伴随特定场景触发:仅当用户购买特定商品、使用特定支付方式时才会失败,且同一用户在不同设备、不同网络环境下可能复现。

数据存储层的故障后果更为严重,如数据库主从延迟导致余额查询异常,或缓存穿透引发余额数据不一致。用户可能明明已扣款,却因系统未及时更新余额提示“余额不足”;或反之,余额已被扣除,订单却因数据未同步生成失败。此类问题通常伴随大面积支付失败,需通过技术日志追溯数据流转链路才能定位。

第三方接口对接层是系统问题的高发区。卡盟支付需与银行、第三方支付机构(如支付宝、微信支付)的接口实时交互,若对方系统升级、网络抖动或返回异常报文(如银行返回“交易失败,代码XX”),卡盟平台若未做好异常捕获与用户友好提示,便会将问题归因为“系统故障”。例如,2023年某银行接口升级期间,多家卡盟平台出现支付回调失败,用户订单状态未更新,平台初期误判为自身系统问题,后经排查才确认是第三方接口兼容性问题。

三、交叉困境:如何精准区分“余额不足”与“系统问题”?

实际场景中,余额不足与系统问题并非非此即彼,二者常存在交叉影响,增加判断难度。例如,用户账户余额临界支付金额(如余额99元,商品100元),因系统延迟显示“余额充足”,用户发起支付后,系统因真实余额不足拒绝,此时用户易误判为“系统扣款失败”。

区分两者需从“用户自查”与“平台排查”双维度切入。用户层面,可遵循“三步排查法”:第一步,确认各余额渠道可用金额(含银行卡限额、第三方支付工具余额);第二步,切换支付方式(如从平台余额切换至支付宝)测试是否成功;第三步,查看交易记录是否有“待支付”或“扣款失败”订单,若有且未退款,需联系客服核实是否因系统延迟导致。

平台层面,则需建立“全链路日志追踪系统”。支付失败时,系统需自动记录前端请求时间、业务逻辑计算过程、第三方接口返回报文、数据库余额变更时间等关键节点。例如,若日志显示“用户请求支付时平台账户余额100元,商品价格100元,扣款后余额0元,但第三方接口返回‘交易超时’”,则可判定为系统问题;若日志显示“扣款前余额查询为99元,不足100元”,则为余额不足。此外,平台需对“群体性支付失败”设置实时监控阈值,一旦某支付方式失败率激增,立即触发第三方接口状态检查,避免因外部故障引发用户信任危机。

四、破局方向:从“被动响应”到“主动预防”的支付体验升级

卡盟支付难题的解决,不能仅停留在事后区分原因,而需通过技术优化与流程设计实现“主动预防”。对平台而言,需构建“余额透明化”与“系统健壮性”双防线:

一方面,通过多维度余额提示减少用户误判。例如,在支付页面实时展示“平台账户余额”“银行卡可用额度”“第三方支付工具余额”,并标注“到账时间”“限额说明”;对余额临界用户,主动弹出“余额不足,是否充值?”的友好提示,而非直接返回支付失败。

另一方面,通过分布式架构与容灾机制提升系统稳定性。采用微服务架构拆分支付模块,避免单点故障;建立第三方接口多通道备份(如支付宝通道异常时自动切换微信支付通道);引入AI监控系统,实时分析支付日志,提前识别异常波动(如某接口响应时间延长30%),主动触发预警。

对用户而言,提升支付风险意识同样重要。例如,避免在支付过程中频繁切换网络或关闭应用,确保账户信息(如银行卡、手机号)更新及时,定期查看支付限额设置。唯有平台与用户协同,才能将“支付难题”从“事后争议”转化为“事前规避”,推动虚拟商品交易生态的健康发展。

卡盟支付遇难题时的“系统问题”与“余额不足”之争,本质是技术复杂性与用户认知差异的体现。唯有穿透表层现象,深入剖析两者的底层逻辑与交互机制,才能精准定位问题根源。未来,随着区块链、大数据等技术的应用,支付系统将实现更精准的余额校验与更智能的故障预警,但“以用户为中心”的优化理念始终是核心——让支付不再是难题,而成为连接虚拟商品与用户需求的顺畅桥梁。