卡盟,这个在数字消费浪潮中悄然崛起的虚拟商品交易平台,曾几何时是游戏玩家口中的“秘密武器”,如今已渗透到数千万用户的日常数字生活。它的流行并非偶然,而是技术迭代、市场需求与商业模式交织的必然结果,背后藏着一段关于虚拟交易生态进化的独特故事。要理解卡盟的崛起,需从它的诞生土壤、扩张逻辑、价值重构与时代挑战四个维度展开,方能看清这个“数字集市”如何从边缘走向主流。

一、诞生于数字经济的缝隙:虚拟商品交易的原始需求

卡盟的雏形,最早可追溯至21世纪初中国互联网的野蛮生长期。当时,网络游戏如《传奇》《梦幻西游》爆火,玩家对游戏点卡、虚拟装备、账号升级服务的需求激增,但官方渠道价格固定、交易流程繁琐,而电商平台尚未建立虚拟商品专区,信息差与信任壁垒催生了“地下交易”需求。一批敏锐的创业者发现商机,以“点卡批发平台”为起点,通过低价囤积运营商发行的点卡,再分销给中小卖家,形成了最早的卡盟模式——卡盟,即“卡片联盟”的缩写,本质是连接上游供应商(游戏运营商、电信运营商)与下游消费者(玩家、中小商家)的虚拟商品交易枢纽。

此时的卡盟,技术门槛极低:一个简单的网站、一套代理分销系统、几款即时通讯工具(如QQ),就能搭建起交易链条。它的核心价值在于“打破信息垄断”:上游供应商通过卡盟快速铺货,下游商家以低于市场价的价格进货,再通过论坛、贴吧、私域流量转卖给玩家,形成“低价引流-批量分销-快速变现”的原始生态。这种模式精准切中了虚拟商品“高频、小额、标准化”的交易特性,为后续爆发埋下伏笔。

二、移动互联网浪潮下的扩张:代理经济与流量裂变

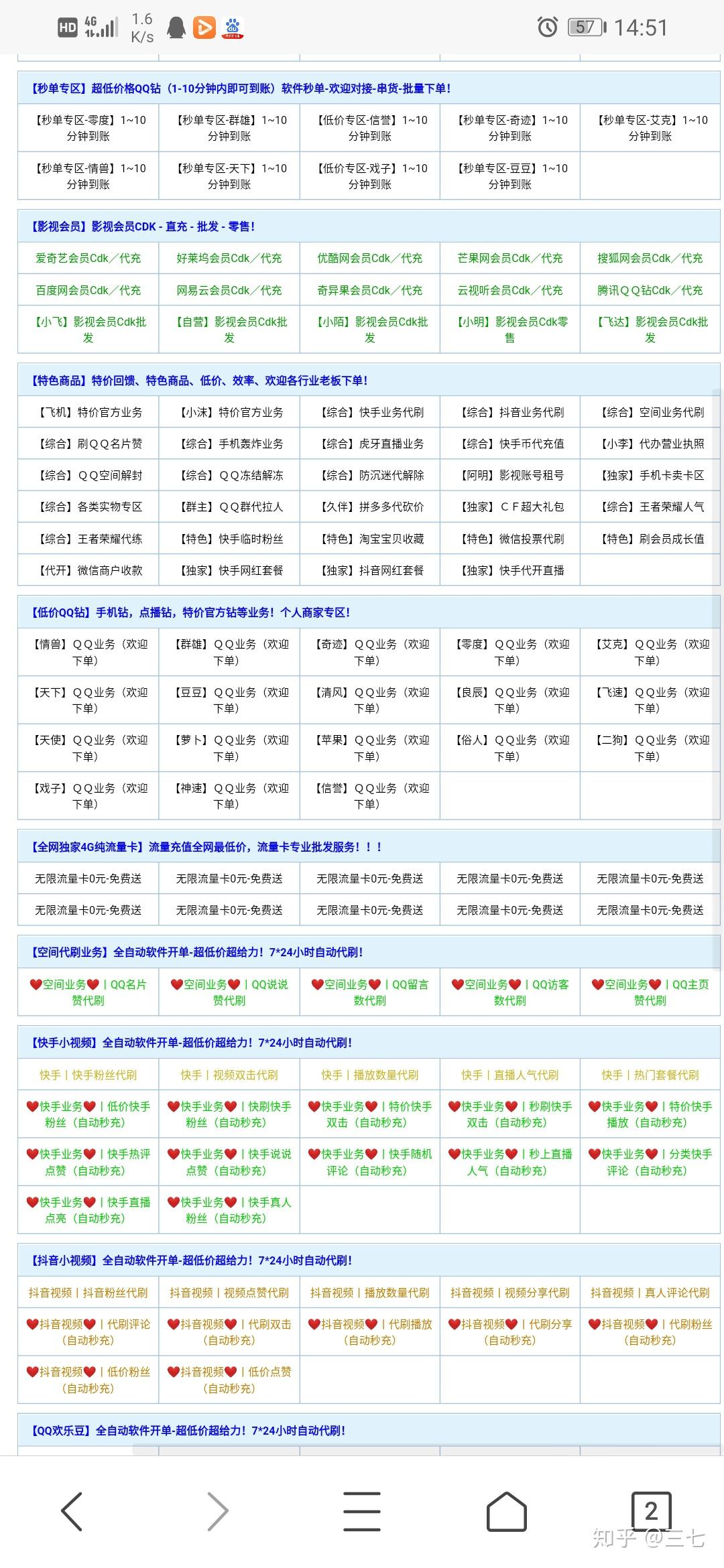

卡盟的真正流行,始于2010年后移动互联网的普及。智能手机的普及让交易场景从PC端延伸至移动端,微信、QQ等社交工具的崛起则为卡盟提供了天然的“流量池”。此时的卡盟不再局限于点卡批发,而是扩展到话费充值、视频会员、软件激活码、虚拟货币等全品类虚拟商品,成为名副其实的“数字杂货铺”。

其流行核心在于“代理经济”的裂变式扩张。卡盟平台推出“层级代理”制度:普通代理需充值一定金额成为“一级代理”,可发展下级代理并抽取佣金,下级代理再发展下下级,形成金字塔式的分销网络。这种模式利用人性对“轻创业”的渴望,让大量兼职者(如学生、宝妈)加入代理队伍——他们无需囤货、无需技术,只需在朋友圈、游戏群转发卡盟的“优惠链接”,就能通过抽佣获利。据行业不完全统计,巅峰时期国内卡盟平台数量超万家,代理层级最多达7层,覆盖用户超5000万,形成了“平台-总代-代理-终端用户”的庞大数字交易生态。

技术赋能进一步加速了卡盟的渗透。第三方支付(如支付宝、微信支付)的普及解决了信任问题,担保交易让“一手交钱一手交货”的原始模式升级为“确认收货再放款”;而智能客服系统、自动发货软件的引入,则让卡盟实现了7×24小时无间断服务,交易效率提升10倍以上。此时的卡盟,已不仅是交易平台,更是一个“流量变现机器”——通过低价虚拟商品吸引用户,再通过代理体系裂变流量,最终形成“用户-流量-佣金”的商业闭环。

三、价值重构:从“灰色地带”到数字消费基础设施

卡盟的流行,本质是数字经济下“虚拟商品价值重估”的过程。在传统认知中,虚拟商品(如游戏皮肤、会员账号)被视为“非必需品”,但卡盟通过“极致性价比”和“场景化渗透”,重构了其价值属性。

对消费者而言,卡盟提供了“刚需替代方案”:一张30元的游戏点卡,卡盟可能只需25元;一个月的腾讯视频会员,卡盟价格比官网低20%。这种低价并非单纯压缩利润,而是通过规模化采购降低上游成本——卡盟平台与运营商、游戏厂商签订批量采购协议,以“预付+分成”模式换取更低折扣,再将优惠让渡给消费者,形成“规模效应-成本降低-价格优势-用户增长”的正向循环。

对中小商家而言,卡盟是“低门槛创业工具”。开一家网店需要囤货、运营、推广,成本动辄数万元;而成为卡盟代理只需充值几百元,就能拥有上万种虚拟商品的“一键代发”能力,无需承担库存、物流风险。许多中小商家通过卡盟起步,逐步积累客户资源,最终转型为综合性数字服务提供商,卡盟成为他们商业生涯的“第一桶金”来源。

对行业而言,卡盟填补了虚拟商品交易的“基础设施空白”。在电商平台(如淘宝、京东)尚未重视虚拟商品领域时,卡盟通过标准化交易流程(自动发货、在线客服、售后维权),建立了虚拟商品交易的“基础信任体系”,为后来抖音、快手等平台直播带货虚拟商品提供了经验借鉴。可以说,卡盟的流行,是中国数字消费从“实物为主”向“虚实结合”过渡的重要里程碑。

四、时代挑战与进化:在合规与创新中寻找新平衡

然而,卡盟的野蛮生长也埋下了隐患。由于早期监管缺失,部分卡盟平台沦为“灰色交易温床”:有的通过低价售卖盗版软件激活码侵犯知识产权,有的利用虚拟交易洗钱(如将非法资金通过游戏点卡、话费充值“洗白”),更有甚者诱导青少年参与代理体系,形成“传销式裂变”。2020年后,随着《电子商务法》《网络交易管理办法》等法规实施,监管部门对虚拟商品交易平台的合规要求日趋严格,无资质、不透明的卡盟平台被大规模清退,行业进入“洗牌期”。

挑战之下,卡盟开始主动进化。头部平台转向“合规化运营”:申请增值电信业务经营许可证,与官方渠道(如游戏运营商、视频平台)签订直供协议,确保商品来源合法;引入区块链技术实现交易溯源,每一笔虚拟商品的流转都可追溯,从源头杜绝盗版与洗钱风险;同时,从“低价竞争”转向“服务升级”,推出“定制化虚拟商品”(如企业话费套餐、游戏公会专属道具)、“API接口服务”(为电商平台提供虚拟商品插件),从“交易平台”向“数字服务提供商”转型。

这种转型背后,是用户需求的变化:随着数字消费升级,消费者不再满足于“低价”,更关注“品质保障”与“个性化服务”。卡盟若想在合规时代持续流行,必须从“流量思维”转向“用户思维”——用技术提升交易效率,用合规构建信任壁垒,用创新满足多元化需求,方能在数字经济的浪潮中站稳脚跟。

卡盟的流行故事,本质是数字交易生态从无序到有序的缩影。它诞生于虚拟商品的原始需求,在移动互联网浪潮中裂变扩张,通过价值重构成为数字消费的重要一环,又在合规压力下主动进化。如今,当我们谈论卡盟时,已不再是一个简单的“低价卖卡平台”,而是观察中国数字经济如何从“野蛮生长”走向“规范发展”的鲜活样本。它的未来,不在于能否重现过去的流量狂潮,而在于能否在合规与创新中找到平衡,成为连接虚拟与现实的“数字信任桥梁”——这,或许才是卡盟故事最值得深思的价值所在。