卡盟涉嫌违法如何是好,紧急情况下该如何应对?这一问题近年来随着虚拟交易市场的扩张愈发凸显,成为不少从业者与用户不得不面对的现实困境。卡盟作为以卡密交易为核心的平台,本应服务于游戏充值、虚拟商品销售等合法场景,却因部分平台监管缺失、利益驱动,逐渐沦为洗钱、诈骗、侵犯公民个人信息等违法活动的温床。当卡盟涉嫌违法的指控或调查突然降临,无论是平台运营者还是普通用户,都需要在法律框架内冷静应对,最大限度降低风险、维护权益。

一、卡盟涉嫌违法的常见类型与法律边界

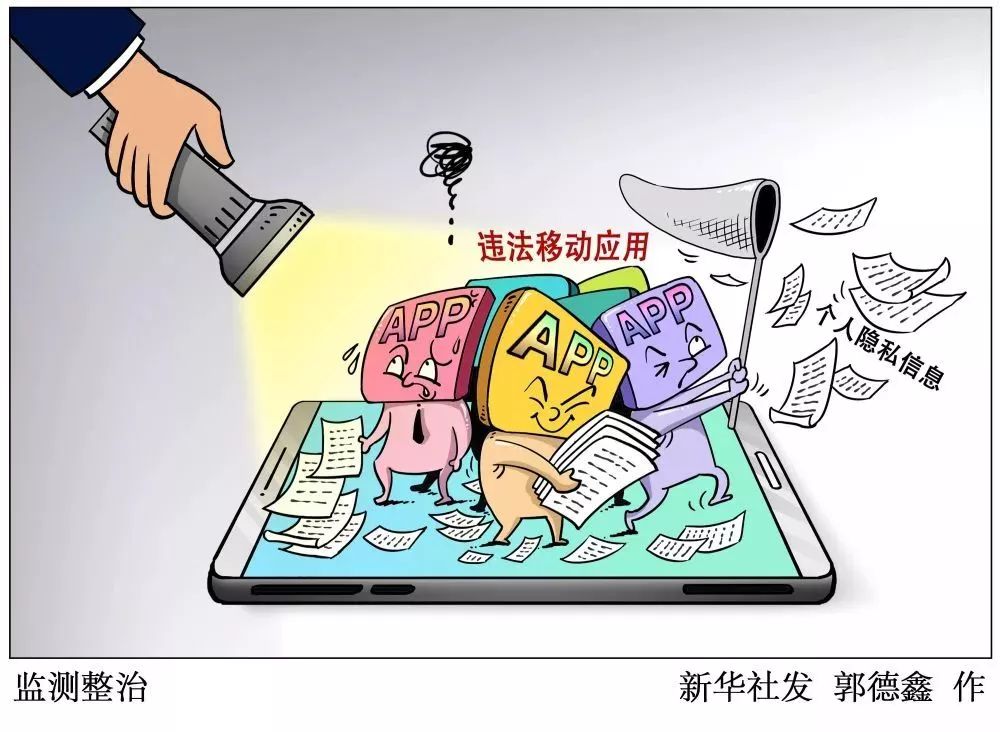

要应对卡盟涉嫌违法的问题,首先需明确其违法行为的本质与法律依据。当前卡盟领域的高发违法类型主要包括三类:一是非法经营,部分平台未取得《支付业务许可证》《电信业务经营许可证》等资质,擅自从事卡密发行、交易结算,扰乱市场秩序;二是洗钱与帮助信息网络犯罪活动,犯罪分子利用卡盟的匿名性、跨地域性,将非法所得通过购买虚拟卡密、再低价套现的方式“洗白”,平台若明知或应知却提供交易渠道,可能构成共同犯罪;三是侵犯公民个人信息与诈骗,部分卡盟平台通过非法获取的用户数据开展精准诈骗,或出售含个人信息的卡密,严重侵害公民权益。

根据《刑法》第二百二十五条,非法经营情节严重的可处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;若涉及洗钱,依照《刑法》第一百九十二条,最高可处十年以上有期徒刑。法律对卡盟违法的界定并非模糊地带——是否具备合法资质、是否履行反洗钱义务、是否明知违法仍提供技术服务,是判断其违法与否的核心标准。许多卡盟运营者误以为“虚拟交易监管宽松”,实则已游走在法律红线上,一旦被查,往往面临刑事追责。

二、不同主体面临的法律风险差异

卡盟涉嫌违法时,不同主体的责任与风险截然不同,需针对性分析。对平台运营者而言,风险最高。若平台长期为违法交易提供“技术支持”(如开发自动洗钱脚本、规避监管的交易系统),或对商户资质审核流于形式,导致大量违法卡密流通,运营者可能被认定为“共同犯罪”。2022年某省破获的“卡盟洗钱案”中,平台运营者因明知商家利用平台洗钱却按交易比例抽成,最终被以洗钱罪判处有期徒刑七年,并处罚金50万元。

对商家入驻者而言,风险常被低估。部分商家为追求高利润,在卡盟平台销售“低价卡密”,却未核实卡密来源是否合法——若卡密系通过盗刷、诈骗等非法手段获取,商家可能构成“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。曾有案例显示,某商家因在卡盟平台批量销售游戏点卡,被查明卡密来自黑客盗取的玩家账户,最终虽未直接参与盗窃,仍因“明知是赃物而销售”获刑三年。

对普通用户而言,风险多源于“贪小便宜”。部分用户在卡盟购买远低于市场价的虚拟商品,却未意识到这可能涉及违法交易。若用户长期与涉嫌违法的卡盟平台交易,且交易金额巨大、模式异常(如频繁小额转账、与多个陌生账户交易),可能被司法机关认定为“帮助信息网络犯罪活动”的共犯。尽管多数普通用户因情节轻微未被追责,但银行账户被冻结、列入征信黑名单的风险仍真实存在。

三、紧急情况下的四步应对策略

当卡盟涉嫌违法的调查突然降临(如公安机关上门、账户被冻结、收到律师函),无论是平台还是个人,都需遵循“冷静优先、证据为王、法律护航、止损及时”的原则,按以下步骤应对:

第一步:立即停止所有相关操作,切断风险传导链

一旦意识到卡盟可能涉及违法,首要任务是停止一切平台登录、资金转移、交易结算等行为。对平台运营者而言,需立即冻结涉嫌违法的商户账户,停止新增用户注册,并关闭涉及异常交易的接口;对个人用户而言,应立即停止向卡盟平台充值、提现,避免因“继续交易”扩大涉案金额,导致责任加重。例如,某商家在收到公安机关调查通知后,仍试图转移账户内资金,最终因“毁灭、伪造证据”被追加处罚。

第二步:全面收集并固定证据,构建“无责”或“轻责”证明体系

证据是应对违法指控的核心。平台运营者需立即调取后台数据,包括但不限于:商户资质审核记录、异常交易监控日志(如同一IP注册大量账户、短时间内频繁大额交易)、与商户的沟通记录(证明已尽到提醒义务),以及平台是否主动向监管部门报备的文件。个人用户则需保存购买卡密的转账凭证、聊天记录、平台宣传页面(证明自身不知情),以及交易异常的初步判断(如价格远低于市场价的截图)。值得注意的是,证据收集需在合法前提下进行,通过非法手段获取的证据(如黑客入侵平台数据库)可能不被采纳。

第三步:第一时间寻求专业法律帮助,避免“自证其罪”

面对涉嫌违法的调查,切勿抱有侥幸心理或试图通过“找关系”“私下沟通”解决,这往往适得其反。正确的做法是立即聘请刑事辩护律师,由律师介入与司法机关沟通,代为提交证据、说明情况。律师能帮助区分“违法”与“犯罪”的界限,例如判断平台是否属于“情节显著轻微危害不大”的行政违法,而非需追究刑事责任的犯罪;也能指导用户应对讯问,避免因不了解法律而作出不利陈述。例如,某卡盟运营者在律师协助下,主动提交了平台定期向网信部门报备的记录,最终被认定为“行政违法”,仅处以罚款而未被追究刑事责任。

第四步:配合调查但坚守底线,主动切割违法关联

在司法机关依法调查时,有义务配合提供证据,但需注意“配合”不等于“有罪供述”。平台运营者应如实说明平台的运营模式、风控措施,以及自身对违法行为的认知程度;个人用户则需清晰陈述交易背景、资金来源,强调自身“不知情”或“情节显著轻微”。若发现自身确实存在轻微违法行为(如未核实商户资质),可主动向司法机关说明情况、退缴违法所得,争取“认罪认罚从宽”的处理结果。同时,需主动切断与违法卡盟的关联,如平台下架所有涉嫌违法的卡密类别,个人注销涉案账户,避免二次风险。

四、从“紧急应对”到“长效规避”:构建合规交易生态

应对卡盟涉嫌违法的紧急措施,本质上是被动的风险控制;要从根本上解决问题,需建立“法律意识+合规操作”的长效机制。对平台而言,必须摒弃“赚快钱”思维,主动申请支付、电信业务资质,建立完善的商户审核与反洗钱系统,对异常交易实时预警——例如,某合规卡盟平台通过AI算法监测到“同一用户单日购买超10万元游戏卡密且无合理用途”,立即冻结账户并向公安机关报告,成功避免了卷入洗钱案件。对个人用户而言,需牢记“天上不会掉馅饼”,选择持有合法资质的平台交易,对远低于市场价的虚拟商品保持警惕,避免因贪图小利触碰法律红线。

卡盟涉嫌违法的背后,是虚拟交易领域监管滞后与逐利行为的冲突。唯有通过平台合规、用户自律、监管完善的三方协同,才能让卡盟回归“服务虚拟交易”的本质,而非沦为违法犯罪的“灰色地带”。当风险来临时,冷静应对、依法维权是底线,而前置的法律意识与合规意识,才是避免陷入“如何是好”困境的根本之道。