在QQ空间这一沉淀了二十余年用户社交数据的平台上,点赞与评论作为核心互动形式,不仅是用户情感连接的纽带,更成为衡量内容热度、社交影响力的重要指标。随着社交竞争加剧与商业化需求驱动,“刷赞评论”逐渐从边缘行为演变为部分用户眼中的“社交捷径”。然而,这种行为背后隐藏的操作逻辑与潜在风险,亟需从技术原理、平台规则与社会影响维度进行系统性剖析,唯有理解其运行机制与危害,才能构建健康的社交互动生态。

操作方法的多维解析:从人工干预到技术渗透

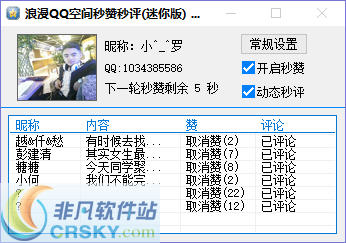

刷赞评论的操作方法已从早期简单的“亲友互助”演变为技术驱动的规模化、自动化流程,主要可分为三类模式。其一为人工手动干预,即通过社交关系链请求亲友点赞评论,或使用小号矩阵进行“互粉互赞”,这类方法操作门槛低、成本小,但效率有限,难以满足批量需求;其二为半自动化工具辅助,如基于脚本开发的插件或浏览器扩展,用户通过设定关键词、发布时间等条件,实现半自动化的评论内容生成与点赞触发,此类工具通常依托QQ空间的开放接口漏洞,存在较高的合规风险;其三为全自动刷量服务,这是当前技术含量最高、隐蔽性最强的方式,第三方服务商通过爬虫技术模拟用户行为,或利用QQ账号体系中的安全漏洞(如弱密码、盗号)批量操控账号,实现“秒赞秒评”甚至定向评论(如关键词回复、表情包刷屏),部分服务甚至宣称能“模拟真实用户轨迹”,通过随机间隔、多设备切换等方式规避平台检测。

这些操作方法的核心逻辑均围绕“数据造假”展开,其本质是对社交平台算法规则的扭曲利用。QQ空间的推荐算法中,内容互动率(点赞、评论、转发)是决定曝光权重的核心参数,高互动内容更容易被推至“好友动态”或“热门广场”,从而形成“数据-曝光-更多数据”的虚假增长循环。这种循环使得部分用户或商家陷入“刷量依赖”,试图通过虚假互动掩盖内容质量不足的短板,却不知已陷入技术依赖的恶性循环。

风险防范的立体框架:从账号安全到社交价值异化

刷赞评论看似是“低成本社交捷径”,实则暗藏多重风险,需从个人、平台、社会三个层面构建防范体系。对个人用户而言,最直接的风险是账号安全受损。使用第三方刷量工具时,用户需授权账号权限,这些工具往往暗藏木马程序,可窃取聊天记录、支付信息等隐私数据,甚至导致账号被盗用进行违法活动。2022年腾讯安全报告显示,超30%的QQ账号异常登录与使用非官方插件直接相关,其中社交工具辅助类插件占比最高。此外,平台对刷量行为的打击力度持续升级,一旦被检测到异常互动,账号将面临“限流”“封禁”等处罚,轻则内容无法被好友看见,重则永久失去使用权。

更深层次的风险在于社交价值的异化。QQ空间作为熟人社交平台,其核心价值在于真实情感的表达与连接,而刷赞评论将互动数据量化为“社交资本”,催生了“数据攀比”心理——用户不再关注内容本身是否真诚,而是纠结于“点赞数不够”“评论太少”,甚至出现“雇佣水军刷评论”的极端案例。这种异化导致社交关系从“情感共鸣”退化为“数字表演”,用户逐渐陷入“虚假繁荣”的心理依赖,忽视真实社交中深度沟通的重要性。对商家而言,虚假互动数据更可能引发商业信任危机,若消费者发现其“高人气”内容实际为刷量所得,品牌形象将一落千丈,得不偿失。

从平台与社会视角看,刷赞评论破坏了社交生态的公平性。优质内容本应通过创意与价值获得自然传播,但刷量行为使得劣质内容通过数据造假获得流量挤压,形成“劣币驱逐良币”效应。长期来看,这将导致用户对平台内容质量失去信任,削弱社交平台的活跃度与商业价值。此外,部分黑色产业链通过刷量服务牟利,甚至涉及账号交易、信息窃取等违法犯罪活动,对社会秩序造成潜在威胁。

理性回归:真实社交才是长久之策

面对刷赞评论的诱惑与风险,用户需清醒认识到:社交的本质是真诚连接,而非数据竞赛。QQ空间的算法虽以互动率为重要参考,但其底层逻辑仍是鼓励优质内容创作——一篇引发共鸣的长文、一组有温度的生活记录,往往比千篇一律的“点赞打卡”更能获得真实、持久的社交反馈。对普通用户而言,与其耗费精力研究“刷量技巧”,不如将时间投入到内容创作与真实互动中:主动为好友的动态留下真诚评论,参与有价值的社群讨论,用优质内容自然吸引点赞,这才是构建健康社交关系的正道。

对平台而言,技术防范与规则完善需双管齐下。一方面,通过AI算法升级识别异常行为,如分析点赞评论的时间分布、内容重复度、设备指纹等特征,精准定位刷量账号;另一方面,应建立“真实互动”激励机制,例如对自然评论给予更高权重,鼓励用户进行深度互动而非简单点赞。从社会层面看,需加强网络安全教育与诚信文化建设,让用户意识到“刷量”不仅是违规行为,更是对自身社交价值与数据安全的透支。

在QQ空间的社交舞台上,每一份真实的点赞与评论,都是情感流动的见证,而非冰冷的数字游戏。 放弃对虚假数据的执念,拥抱真诚的社交互动,才能让这一陪伴我们成长的老牌平台,重新焕发“连接真实”的温度。