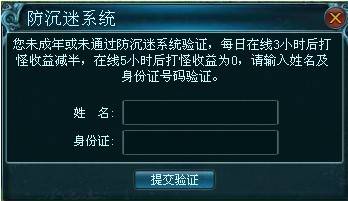

卡盟能否破解防沉迷系统,效果真的可靠吗?这一问题随着青少年游戏沉迷问题的日益凸显,以及防沉迷系统的全面升级,成为社会关注的焦点。卡盟作为近年来兴起的网络黑产平台,以提供虚假身份信息、账号租赁、技术破解等服务为噱头,试图绕过监管防线。但其所谓的“破解”效果是否经得起推敲?背后又隐藏着怎样的技术对抗与风险隐患?深入剖析这一问题,不仅关乎防沉迷系统的有效性,更涉及网络生态治理与未成年人保护的核心命题。

卡盟的“破解”逻辑:在监管漏洞中寻找生存空间

要评估卡盟能否破解防沉迷系统,首先需明确其运作模式与核心手段。卡盟并非单一技术平台,而是以“账号黑产”为核心的灰色产业链,主要通过三种方式试图对抗防沉迷机制:其一,提供伪造的实名认证信息。包括虚假身份证号、对应的人脸图片甚至视频教程,指导用户通过“人脸识别”环节——尽管当前主流平台已升级为活体检测,但卡盟会通过“照片翻拍+光线调整”“视频循环播放”等低技术手段钻空子,部分情况下可能侥幸通过初级验证。其二,批量注册“已验证成人账号”。通过非法获取的公民个人信息,或利用自动化脚本批量注册账号并完成实名认证,再以低价租赁给未成年人,这类账号因“历史记录正常”更难被系统即时拦截。其三,技术参数篡改。针对部分防沉迷系统依赖的设备识别机制,卡盟提供“修改设备ID”“清除登录痕迹”等服务,试图让平台误判设备为“首次使用”或“成人常用设备”。

然而,这些手段本质上是在“打游击战”,而非真正的“破解”。防沉迷系统的核心是“人”而非“账号”,其设计初衷就是通过技术手段绑定真实身份。卡盟的所谓“破解”,更多是利用了监管技术的滞后性或部分平台的执行漏洞,而非突破系统底层逻辑。

防沉迷系统的升级:从“被动防御”到“主动识别”的技术碾压

随着监管要求的趋严,防沉迷系统已迭代至3.0时代,其技术能力远超卡盟的应对水平。早期防沉迷系统依赖“用户主动申报+人工审核”,确实存在账号冒用、信息造假等漏洞,但当前主流平台已构建起“实名认证+行为分析+设备指纹+AI监测”的多维防线。

在实名认证环节,活体检测技术已成为标配。通过要求用户完成“眨眼”“转头”“张嘴”等动作,结合红外摄像头、3D结构光等技术,可有效区分真人照片、视频与真实用户,卡盟提供的静态图片或预录视频几乎无法通过。即便少数情况下通过初筛,系统还会启动二次核验:比如与公安部门身份数据库实时比对,或通过“历史登录行为分析”——若同一账号短时间内在不同设备、不同地理位置频繁登录,或与已知未成年人账号的登录特征(如游戏时长、消费习惯)高度重合,系统会自动触发人工审核或直接限制。

更关键的是,防沉迷系统已从“单一账号限制”升级为“全生态联防”。国家新闻出版署推动的“防沉迷实名认证统一平台”,要求所有游戏企业接入,实现跨平台、跨账号的身份数据共享。这意味着未成年人即便通过卡盟获取一个平台的“已验证账号”,在另一个平台仍需重新验证,且一旦被标记为“疑似未成年人”,所有平台都会同步限制。卡盟的“账号租赁”模式,在这种联防机制下几乎失效——租赁账号的未成年人行为数据会被实时追踪,异常游戏时长、深夜登录等行为会触发系统警报,账号很快被封禁。

卡盟“效果”的不可靠性:短期侥幸与长期风险的博弈

卡盟宣传的“100%通过防沉迷”“永久稳定使用”等承诺,本质上是一种营销话术,其“效果”存在显著的短期性与不确定性。从技术层面看,即便卡盟提供的账号侥幸通过一次验证,也难以持续“稳定”。活体检测算法持续迭代,对深度伪造(Deepfake)的识别率已提升至95%以上,卡盟的低成本伪造手段很快会被淘汰;而设备指纹技术能通过硬件参数(如CPU序列号、显卡型号、屏幕分辨率)生成唯一标识,即使更换设备或重装系统,只要硬件未变,仍会被识别为“同一用户”,卡盟的“参数篡改”治标不治本。

从风险层面看,使用卡盟服务的用户反而可能陷入更大的陷阱。其一,个人信息泄露风险。卡盟要求用户提供身份证照片、人脸信息等敏感内容,这些数据会被二次售卖或用于其他违法犯罪活动,未成年人因缺乏风险意识,更容易成为受害者。其二,财产损失风险。卡盟账号多为“租赁”性质,按小时或按天收费,且随时可能因被封禁而“失联”,用户支付的“服务费”打水漂;更有甚者,部分卡盟本身就是诈骗平台,收款后直接拉黑用户。其三,法律风险。根据《中华人民共和国未成年人保护法》《网络安全法》,任何组织或个人不得为未成年人提供网络游戏账号租赁服务,使用卡盟破解防沉迷系统本身已涉嫌违法,一旦被查处,用户(尤其是家长)需承担相应责任。

可见,卡盟的“效果”建立在侥幸心理之上,其所谓的“可靠”不过是短期利益的障眼法,长期来看不仅不可持续,反而会带来多重风险。

治理破局:从“技术对抗”到“生态共治”的必然路径

卡盟与防沉迷系统的博弈,本质上是网络黑产与监管治理的较量。要彻底解决这一问题,需跳出“以技术对抗技术”的局限,构建“技术+监管+教育+法律”的多维度治理体系。

技术上,防沉迷系统需进一步强化“智能动态识别”。比如引入脑电波、心率等生理特征监测(虽处于探索阶段,但已有技术储备),或通过游戏行为模式分析(如操作习惯、决策逻辑)判断用户真实年龄,从“身份认证”向“行为画像”升级。监管上,需持续打击卡盟背后的黑产链条,不仅关停平台,更要追查信息泄露源头、技术提供方和下游使用者,形成“全链条打击”。教育上,需提升家长与未成年人的风险意识,让“破解防沉迷不可取”成为社会共识,同时通过亲子沟通、兴趣引导等方式,从根源上减少青少年对游戏的过度依赖。

防沉迷系统的有效性,从来不取决于“能否被破解”,而取决于我们是否有决心守护未成年人成长的底线。 卡盟的所谓“破解”,不过是网络治理进程中的一块“试金石”,它倒逼技术升级、制度完善,也暴露出部分家庭教育的缺失。唯有将技术防线织得更密、监管之剑磨得更利、社会共识筑得更牢,才能真正让防沉迷系统成为保护青少年的“铜墙铁壁”,而非卡盟们牟利的“灰色商机”。破解防沉迷系统的唯一正确答案,从来不是技术投机,而是对法律与责任的共同坚守。