卡盟账号突然被禁用,是违规操作还是系统误判?这是许多数字商品交易用户,尤其是依赖卡盟平台进行虚拟商品买卖的商家与个人用户,常面临的困惑。当熟悉的登录界面弹出“账号已被禁用”的提示时,第一反应往往是震惊与不解——自己明明遵守交易规则,为何突然失去账号 access?这种突如其来的“封号”不仅可能造成直接经济损失,更会动摇用户对平台信任的基础。要厘清这一问题,需跳出简单的“非黑即白”思维,深入剖析平台风控机制、用户行为边界与系统算法的局限性,才能在合规与权益之间找到平衡点。

卡盟账号禁用的双重归因:违规操作的显性逻辑与系统误判的隐性风险

卡盟作为数字商品(如游戏点卡、虚拟货币、软件授权等)的第三方交易平台,其账号体系承载着交易安全与商业信任的核心功能。平台禁用账号,本质上是一种风险管理手段,但触发原因可分为“人为违规”与“系统误判”两大类,二者在发生机制、判定逻辑与解决路径上存在本质差异。

违规操作是平台明确禁止的主动行为,具有清晰的判定标准与证据链条。从平台规则视角看,常见违规类型包括:虚假交易(如“刷单”制造虚假销量、自买自卖洗钱)、侵犯知识产权(销售盗版软件、未授权游戏道具)、欺诈行为(收款不发货、伪造交易凭证)以及违反交易安全规范(如使用外挂程序批量操作、多账号异常关联)。这类行为的判定往往依赖人工审核与系统标记的双重验证:用户操作日志(如高频登录异常、短时间内大量小额交易)、交易对手举报、第三方风控数据(如银行卡风险名单)等,共同构成“违规事实”的证据链。例如,某商家为提升店铺权重,通过虚拟账号进行百笔虚假充值,平台风控系统监测到交易IP高度集中、收款账户与充值账号无真实关联,人工复核后确认违规,最终执行封号处理——这种情况下,禁用结果是用户主动违反规则的直接后果。

然而,系统误判则更多源于算法模型的局限性,是平台风控机制与复杂用户行为之间的“错位”。随着数字交易规模扩大,平台普遍采用AI驱动的自动化风控系统,通过预设规则(如单日交易限额、异地登录预警)与机器学习模型(识别异常交易模式)实时监控账号行为。但算法的“精准性”依赖训练数据的质量与规则的普适性,当用户行为超出模型预设的“正常范围”,便可能被误判为风险。例如,某用户因出差导致异地登录,且在陌生设备上完成大额交易,系统触发“安全风险”警报并自动冻结账号;或新注册用户短期内频繁修改收货地址、尝试多种商品类目,被算法标记为“异常注册”而禁用。这类误判并非平台主观“针对”,而是技术逻辑与真实场景冲突的结果——尤其在规则不透明、申诉渠道不畅的情况下,用户往往陷入“有口难辩”的困境。

从用户视角自查:如何初步判断禁用原因?

面对账号禁用,用户的首要任务是理性分析,而非情绪化指责平台。结合平台规则与自身行为,可通过三步初步定位问题根源:

第一步:回顾近期操作轨迹。重点核查是否存在“踩线行为”:是否使用了非官方推荐的外挂工具或脚本?是否在短时间内完成远超日常的交易量?收款账户是否涉及多平台异常关联?例如,某游戏代练用户因同时操作5个账号进行金币交易,被系统判定为“工作室模式”而封禁——这类行为虽非主观恶意,但已触及平台对“公平交易”的隐性底线。

第二步:核查平台规则更新。数字商品平台的规则并非一成不变,尤其在打击黑灰产背景下,平台可能频繁调整风控策略。例如,某卡盟平台新增“禁止个人账户批量批发商品”条款,而用户未及时关注规则更新,继续沿用原有操作模式,导致账号被禁。此时需对比当前规则与历史版本,确认行为是否“违规在先”。

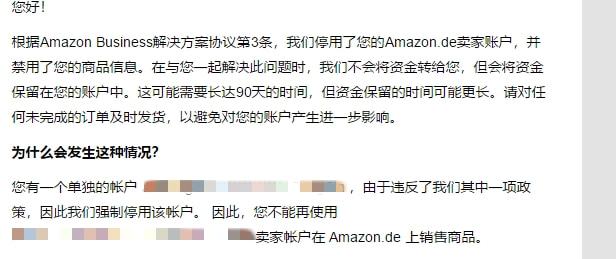

第三步:分析禁用提示的明确性。若平台在禁用通知中明确指出违规类型(如“因虚假交易被封禁”),则需重点核实对应证据;若通知仅显示“账号存在安全风险”等模糊表述,则误判可能性较高——此时需进一步联系客服索取具体违规时间、操作节点等细节,为后续申诉提供依据。

申诉与破局:从“对抗”到“共治”的解决路径

无论是违规还是误判,有效的申诉机制都是用户维护权益的关键。当前部分卡盟平台存在“申诉流程繁琐、反馈周期长、判定标准不透明”等问题,加剧了用户与平台的对立。事实上,理想的申诉体系应建立在“证据透明、双向沟通、结果可溯”的基础上,而这需要用户与平台的共同参与。

对用户而言,有效申诉的核心是“证据链闭环”。若确信为系统误判,需整理能证明自身合规的材料:交易订单截图(含买家与卖家沟通记录)、设备登录IP证明(如出差时的酒店订单、定位截图)、账户操作日志(证明无异常操作模式)等。例如,某用户因“异地登录”被封禁,通过提供工作出差证明、同一设备不同时段的登录记录,成功证明账号使用者为同一人,最终解除封禁。反之,若存在轻微违规(如无意中使用了盗版资源),主动承认错误并承诺整改,往往比对抗式申诉更易获得平台谅解。

对平台而言,风控机制的“人性化”与“透明化”是减少误判的关键。一方面,需优化算法模型,引入“人工复核+申诉反馈”的二次校验机制,避免“一刀切”式封禁;另一方面,应通过规则公示、案例解读、用户教育等方式,让清晰了解“红线”所在。例如,某头部卡盟平台推出“风控规则模拟器”,用户可提前测试操作是否合规,从源头减少误判风险——这种“预防性风控”比事后处罚更能提升用户体验。

信任重建:数字生态中平台与用户的共生关系

卡盟账号禁用问题的本质,是数字交易生态中“安全”与“效率”、“规则”与“灵活”的平衡。平台过度依赖自动化风控,可能牺牲用户体验;用户无视规则“钻空子”,则破坏整个生态的信任基础。真正的解决之道,在于从“对抗思维”转向“共治思维”:平台以更透明的规则、更精准的算法、更畅通的申诉机制构建信任基石,用户以更主动的合规意识、更理性的维权方式参与生态建设。

当卡盟账号突然被禁用,我们不必急于归咎于“违规”或“误判”,而应将其视为一次审视自身行为与平台规则的契机。在数字商品交易日益普及的今天,账号权益不仅是个人资产的一部分,更是构建健康数字经济的微观基础。唯有平台与用户各司其职、相互理解,才能让每一次交易都建立在信任之上,让“禁用”真正成为打击黑产的利剑,而非误伤良民的“误伤”。