在QQ粉丝网的社交生态中,“刷赞”已成为部分用户提升账号活跃度或影响力的选择,但其背后潜藏的安全隐患与封号风险,却常被忽视——在QQ粉丝网上刷赞是否安全可靠?有没有被封号的风险?这一问题需要从平台规则、技术逻辑与用户权益的多维度拆解。

QQ粉丝网作为腾讯生态下的社交互动平台,核心功能是连接粉丝与偶像、用户与内容创作者,其数据体系(如点赞、关注、评论)直接反映账号的真实互动价值。正因如此,平台对异常数据的检测机制从未松懈。所谓“刷赞”,本质是通过非自然手段(如第三方工具、人工批量操作、机器人程序)虚构互动数据,这种行为已违反《腾讯用户协议》中“不得使用外挂、插件等非官方授权工具干扰平台正常运营”的规定,为封号风险埋下伏笔。

从技术层面看,刷赞的实现方式直接决定了其安全系数。目前市面上的刷赞服务可分为三类:人工点击、脚本程序、接口对接。人工点击看似“真人操作”,但难以规避时间异常(如凌晨集中点赞)、设备异常(同一IP批量切换账号)等问题,腾讯的风控系统可通过行为轨迹分析识别此类“人工刷量”;脚本程序则依赖模拟器或自动化脚本,其固定的点击频率、无差别的互动模式,会触发系统的“行为指纹”检测,一旦被标记为异常,轻则数据清零,重则账号限制登录;至于接口对接(即通过破解平台API接口直接修改数据),属于严重违规行为,腾讯对此类行为的打击力度最大,不仅会永久封禁账号,还可能追究法律责任。可以说,任何形式的刷赞都在平台风控的“靶心”范围内,不存在绝对“安全”的渠道。

安全性与可靠性往往相伴相生,而刷赞的“可靠性”恰恰是最大的伪命题。部分用户认为“付费刷赞就能提升账号权重”,但腾讯的算法推荐机制早已摒弃“唯数据论”,转而注重互动质量——点赞用户的画像是否匹配(如粉丝与偶像的受众重合度)、互动后的行为停留(如点赞后是否浏览相关内容)、账号的历史活跃度等。若一个新注册账号突然出现大量高权重用户的点赞,反而会触发“数据异常”警报,导致账号被降权,甚至被平台判定为“营销号”而限流。更值得警惕的是,许多刷赞服务会窃取用户账号信息(如QQ密码、好友列表),用于后续的诈骗或盗号,这种“数据泄露风险”远比封号更可怕。

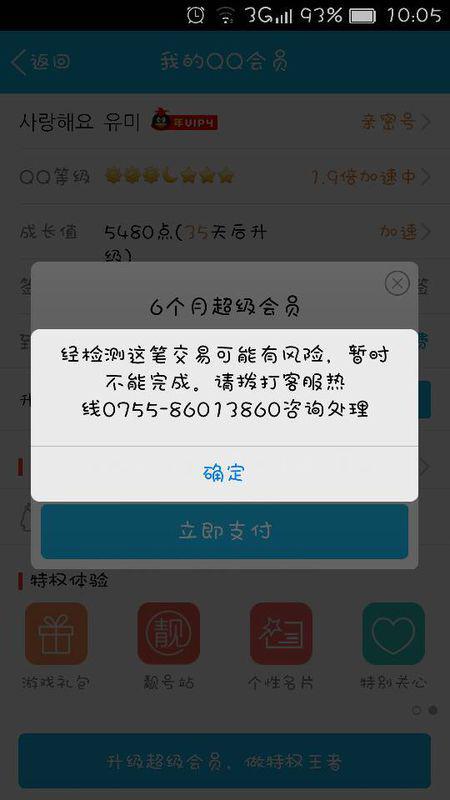

封号风险并非危言耸听,而是腾讯平台治理的必然结果。近年来,腾讯对社交数据造假的打击已形成“技术+人工”的双重防线:技术上,通过AI算法实时监测异常数据波动(如1小时内点赞量激增500%)、设备指纹关联(同一设备操作多个账号)、地理位置异常(海外账号突然大量国内点赞)等维度;人工上,平台会定期开展“数据净化”行动,对违规账号进行公示封禁。据公开案例显示,曾有用户因在QQ粉丝网上购买“10万点赞套餐”,导致账号被永久封禁,且申诉无门——因为用户协议已明确约定,使用非官方工具获取的数据权益,平台有权收回。这种“得不偿失”的结局,正是刷赞行为最真实的写照。

用户对刷赞的认知误区,进一步放大了风险。有人认为“小范围刷赞不会被发现”,但平台的风控阈值并非固定值,而是基于账号基数的动态模型——一个粉丝量1万的账号,单日新增点赞超过500就可能被标记;而一个粉丝量100万的账号,单日新增点赞低于1万反而可能触发“数据停滞”警报。还有人依赖“防封话术”(如“点赞是用户自愿行为”),但平台对数据的追溯并非依赖用户声明,而是通过底层日志记录(如点赞时间戳、设备ID、用户行为链),任何“自证清白”在技术证据面前都显得苍白。

与其在QQ粉丝网上冒险刷赞,不如通过合规方式提升账号价值。优质内容创作才是社交平台的“通行证”:通过发布原创图文、短视频,吸引真实用户互动;参与平台官方活动(如粉丝打卡、话题挑战),获取自然流量;与粉丝建立深度连接(如回复评论、发起互动话题),提升账号粘性。这些方式虽然见效较慢,但能积累真实的粉丝画像和互动数据,让账号在平台算法中获得更高权重,这才是长期可持续的运营逻辑。

归根结底,在QQ粉丝网上刷赞的“安全可靠”与“封号风险”并非选择题,而是必然结果——任何试图绕过平台规则、走捷径的行为,都会被纳入风控系统的“打击清单”。社交生态的本质是“真实连接”,数据造假或许能带来短期虚荣,却会透支账号的长期价值,甚至让用户陷入“数据泄露+封号”的双重危机。唯有坚守合规底线,用真实互动构建账号壁垒,才能在QQ粉丝网的社交生态中行稳致远。