在QQ群聊天中讨论刷赞会引发封号风险吗?这个问题看似简单,却触及了社交平台内容监管与用户行为边界的核心矛盾。事实上,QQ群作为腾讯生态下的公开社交场景,群聊中涉及刷赞的讨论本身就可能构成违规风险,且风险等级远超多数用户的认知。不同于私下一对一交流的隐蔽性,群聊具有公开传播、多人互动、信息留存的特点,一旦涉及“诱导作弊”“传播违规方法”,不仅可能触发平台的风控机制,更可能因用户举报或系统监测导致账号受限。

刷赞的定义与群聊场景的特殊性

刷赞,本质是通过非正常手段(如机器操作、刷单平台、互赞群等)虚假提升社交平台内容的互动数据,属于平台明令禁止的“作弊行为”。在QQ群中,用户讨论刷赞的形式多样:有的直接询问“哪里能买到赞”,有的分享“刷赞工具链接”,有的甚至组织“互赞活动”。这些讨论看似是“经验交流”,实则踩中了平台规则的“红线”。

腾讯《用户协议》中明确约定,用户不得“制作、发布、传播任何干扰平台正常运行、侵犯他人合法权益、违反法律法规或公序良俗的内容”。刷赞本身破坏了社交平台的公平性,而群聊中对刷赞的讨论,本质上是在“传播作弊方法”,属于“干扰平台正常运营”的衍生行为。尤其当群聊规模较大、讨论频繁时,更容易被系统判定为“违规信息传播集群”,风险呈几何级增长。

QQ群聊的监管机制:从关键词到行为追踪

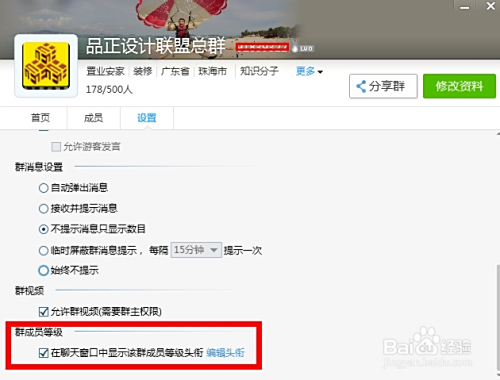

QQ群的监管并非依赖单一手段,而是形成了“关键词过滤+用户举报+行为分析”的多重防线。首先,系统会对群聊内容进行实时语义分析,“刷赞”“买赞”“互赞”“涨粉神器”等高频词汇会被标记为敏感词。一旦触发关键词阈值,群聊内容会进入人工审核队列,若确认涉及违规,群主及活跃参与者可能面临警告、禁言甚至封号处罚。

其次,用户举报是重要的触发机制。QQ群内成员若对刷赞讨论感到反感,可直接通过“举报”功能提交证据,平台会根据举报内容核实处理。尤其当多个用户集中举报同一群聊时,系统会优先启动审核流程,此时讨论刷赞的群几乎“难逃一劫”。

更关键的是,腾讯的风控系统能追踪用户行为链。即使群聊中未直接提及“刷赞”,但通过“快速涨互动”“数据优化”等隐晦表达,结合用户是否频繁发送链接、加好友、参与类似群聊等行为,系统仍可判定其“有组织作弊风险”,进而采取限制登录、封禁账号等措施。

封号风险的“引爆点”:从讨论到行动的关联

并非所有提及“刷赞”的群聊都会被封号,但以下几种情况极易触发风险:

一是具体方法分享。例如“用XX软件可以批量给朋友圈点赞”“加这个QQ群,每天互50个赞”,这类具有操作指导性的讨论,直接构成“传播作弊工具”,属于重度违规。

二是组织化活动。群主或管理员主动发起“刷赞任务”“数据互助计划”,即便未强制参与,也因“组织作弊”面临连带责任。曾有案例显示,某QQ群因组织成员互赞,导致30余名参与者账号被限制功能,群主更是被永久封禁。

三是商业牟利性质。若群聊中存在“出售赞、粉、评论”等交易信息,不仅违反平台规则,还可能涉及非法经营,风险进一步升级。腾讯对“黑色产业链”的打击向来严厉,此类群聊往往会被直接解散,参与者账号同步封禁。

用户认知误区:“只讨论不操作”真的安全吗?

很多用户认为“我只是问问、聊聊,又没实际刷赞”,这种“讨论无害论”是最大的认知误区。平台的风控逻辑并非仅针对“刷赞行为”,更针对“作弊的传播环境”。允许讨论刷赞,相当于变相鼓励作弊,破坏平台生态的公平性,因此平台对“教唆、诱导”行为的处罚与“实际操作”同等严厉。

例如,某用户在QQ群中询问“怎么才能让视频赞过万”,即使未获得回复,其提问行为仍被系统记录为“违规尝试”,若多次类似提问,账号会被标记为“高风险用户”,一旦触发其他违规行为(如频繁发送广告),直接封号。

如何规避风险?合规社交才是长久之道

在QQ群中讨论刷赞的风险不可忽视,但用户完全可以通过合规方式提升社交影响力。首先,应主动远离任何涉及“数据作弊”的群聊讨论,不点击不明链接,不参与互赞活动。其次,若想提升内容曝光,可通过优质创作、合理互动(如积极评论、参与话题)等正当方式实现,这才是平台鼓励的“健康社交逻辑”。

对群主而言,更需承担管理责任,及时清理违规言论,避免因“不作为”导致整个群被封禁。毕竟,一个活跃、健康的群聊,远比一个充斥着作弊讨论的“死群”更有价值。

归根结底,在QQ群聊天中讨论刷赞绝非“小事”,而是触碰平台规则红线的行为。社交账号的价值不仅在于其社交功能,更背后承载着用户的数字身份与信誉,因一时疏忽导致封号,得不偿失。唯有树立“合规意识”,远离作弊诱惑,才能在社交平台中长久立足,真正享受健康、有序的社交体验。