当信用卡从单纯的支付工具演变为“权益生态入口”,“刷卡送年费会员”已成为银行吸引高频用户的核心策略——但“哪家信用卡刷卡送年费会员最划算”这个问题背后,藏着比“年费全免”更复杂的权衡逻辑。表面看是“消费返权益”,实则涉及权益价值、刷卡成本、使用场景的三重博弈,若只盯着“年费减免”这一项,反而可能陷入“伪划算”陷阱。要真正选对产品,需先拆解这类信用卡的底层逻辑,再结合自身消费习惯精准匹配。

一、“刷卡送年费会员”的本质:银行用“权益换数据”的精准营销

所谓“刷卡送年费会员”,本质是银行通过“消费达标即解锁年费减免+专属会员权益”的组合拳,将用户深度绑定到自身的消费生态中。这里的“会员”并非银行自有,通常是第三方合作平台(如商旅、电商、生活服务类)的付费会员,银行通过批量采购权益成本,以“刷卡达标”为门槛“免费”发放,既降低了获客成本,又通过用户的消费数据反哺信贷风控与精准营销。

但需明确:“送会员”的核心目的不是“福利”,而是“锁定消费”。例如某银行信用卡“年刷18次送京东PLUS会员”,看似是“消费18次=价值150元会员免费”,实则用户为凑达标次数可能产生非必要消费,且京东PLUS的复购属性会引导用户在银行合作的电商平台消费,形成“消费-权益-再消费”的闭环。因此,评估这类产品时,不能仅看“会员原价多少”,而要算“为凑达标付出的额外成本是否低于会员价值”。

二、“最划算”的核心标准:权益价值>刷卡成本>隐性门槛

“划算”与否,取决于三个维度的平衡:权益的真实价值、刷卡的隐性成本、达标条件的隐形门槛。多数用户只关注“年费全免”和“会员原价”,却忽略了关键细节。

权益价值需折算为“可量化收益”。例如某银行“送视频平台会员”,若原价198元/年,看似划算,但该会员仅支持标清播放,而你本身已付费开通4K会员,此时权益对你实际价值为0;反之,若你常出差,“机场贵宾厅+接送机”组合(市场价单次200元)比“超市购物折扣”更实用。真正的“划算”是权益与自身需求的强匹配,而非权益的绝对价格。

刷卡成本要计算“时间与机会成本”。部分银行要求“每月刷卡3次且单笔满200元”,看似门槛低,但若你当月消费集中在月初,为凑次数需拆分单笔消费或额外购买小额商品,不仅增加操作成本,还可能因“非理性消费”产生额外支出。更隐蔽的是“分期达标陷阱”——某信用卡宣称“刷卡满3万元送年费”,实则要求分期12期,虽然年费减免,但分期手续费(年化约12%-18%)远超会员价值,本质是“用权益掩盖高成本”。

隐性门槛决定权益能否真正落地。部分银行将“会员权益”与“信用卡绑定消费”挂钩,例如“仅限通过本行信用卡支付会员费才能享受”,若你习惯用其他支付方式,权益形同虚设;还有“权益有效期短至3个月”,需持续达标才能续期,一旦中断消费,不仅会员失效,还可能因未达标产生年费。“必看”的关键是:权益是否可自主使用?达标条件是否可持续?中断后的风险有多大?

三、主流银行产品对比:不同人群的“最优解”在哪里?

结合当前市场主流产品,从“商旅出行”“生活消费”“年轻群体”三大场景出发,分析哪些信用卡的“刷卡送年费会员”真正划算:

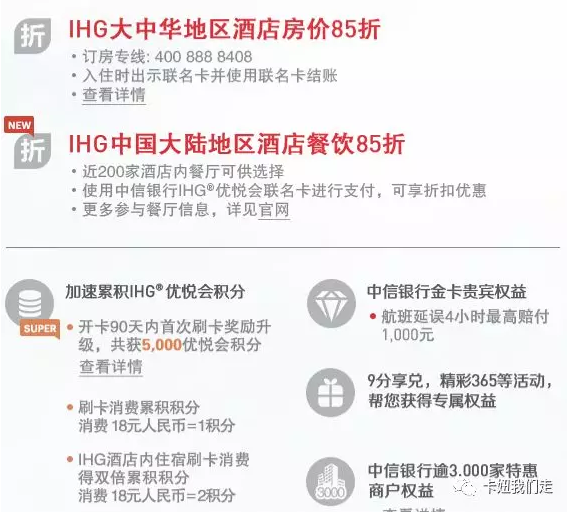

商旅出行人群:优先选“航司/酒店联名卡”。例如招商银行“国航知音信用卡”,年刷12次(不限金额)即减免360元年费,同时赠送国航里程(消费18元=1里程),若你年均飞行10次(单次机票均价1500元),通过刷卡可累积约833里程,兑换一张北京-上海经济舱机票(所需里程约1200),年费减免+里程价值合计超600元,远超普通会员卡的“固定权益”。优势在于权益与高频消费强绑定,且里程可长期累积。

生活消费人群:关注“生态型银行的综合权益”。例如建设银行“龙卡家庭生活卡”,年刷18次(单笔不限金额)减免300元年费,同时赠送饿了么超级会员(年价300元)+星巴克买一送一券(12次)。若你每周点外卖2次(月均消费600元),饿了么会员可节省配送费(约120元/年),星巴克券节省600元,叠加年费减免,总收益超1000元。这类产品适合依赖本地生活服务的用户,权益分散但高频实用。

年轻群体:“互联网联名卡”的低门槛选择。例如平安银行“bilibili联名卡”,年刷6次(单笔99元)即可减免200元年费,赠送B站大会员(年价233元)+腾讯视频会员(年价253元)。对年轻用户而言,两大视频平台会员覆盖90%娱乐需求,且6次达标门槛(月均0.5次)几乎无压力,“低频次+高价值”的组合,是年轻群体的“性价比之王”。

四、办理前必看:避开这3个“伪划算”陷阱

即便某款信用卡的“会员权益”看起来再诱人,若忽略以下三点,很可能“办了就后悔”:

陷阱1:“隐性年费”条款。部分银行宣称“刷卡达标免年费”,但“年费”包含“账户管理费”“短信通知费”等杂费,例如某信用卡“年刷5次免主卡年费”,但每月10元短信通知费(年120元)不减免,实际成本远超会员价值。必看条款:年费构成是否包含固定费用?减免是否覆盖所有费用?

陷阱2:“权益不可拆分”限制。某银行“送价值500元会员礼包”,包含超市券、外卖券、视频会员,但规定“仅限当月使用”,若当月无相关消费,券自动作废。必看规则:权益是否有使用期限?能否转让或折现?是否需绑定特定场景?

陷阱3:“达标即自动扣费”陷阱。部分信用卡将“会员开通”与“自动续费”绑定,例如“首年达标送会员,次年需消费20次才能继续免费”,若次年未达标,不仅会员失效,还会从账户扣除年费。必看细则:会员是否需手动开通?次年续费条件是什么?未达标是否有缓冲期?