在TikTok上刷点赞关注真的安全有效吗?这是困扰无数创作者与品牌方的核心问题。随着短视频竞争加剧,“数据焦虑”催生了灰色产业链,声称能快速提升账号权重的刷量服务层出不穷。然而,这种看似便捷的捷径,实则暗藏算法陷阱与合规风险,其“有效性”与“安全性”经不起推敲——短期数据繁荣背后,可能是账号价值的长期透支。

有效性的幻象:虚假数据如何反噬账号生态

刷点赞关注的“有效性”,本质是对平台算法逻辑的误读。TikTok的推荐系统核心是“用户兴趣匹配”,而非单纯的数据堆砌。算法通过分析完播率、互动深度(评论、分享、收藏)、粉丝活跃度等维度判断内容质量,而刷量只能制造虚假的“点赞繁荣”,却无法匹配真实的用户行为。

例如,一个视频通过刷量获得10万点赞,但评论数不足百,分享量寥寥,算法会判定为“低互动内容”,反而降低推荐权重。这种“数据泡沫”不仅无法带来自然流量,还会让账号陷入“低质循环”:虚假粉丝多为僵尸号或无效流量,他们不会产生真实互动,进一步拉低账号互动率,导致优质内容被埋没。

对于商业账号而言,刷量的危害更为直接。品牌方合作时,不仅关注粉丝数量,更看重“粉丝画像匹配度”与“转化潜力”。刷来的粉丝地域混乱、兴趣标签模糊,无法为商业合作带来有效转化。当品牌方通过第三方数据工具检测到账号存在虚假流量时,合作将立即终止,甚至可能面临法律纠纷——虚假宣传早已被《反不正当竞争法》明令禁止。

安全的隐患:平台反作弊机制下的账号生死线

TikTok对刷量行为的打击从未松懈,其反作弊系统已形成“数据监测-行为分析-处罚执行”的完整闭环。平台通过AI算法实时监测异常数据模式:短时间内点赞量激增、关注来源IP高度集中、用户行为轨迹与真实用户存在显著差异(如无浏览记录直接点赞),这些都可能触发风控机制。

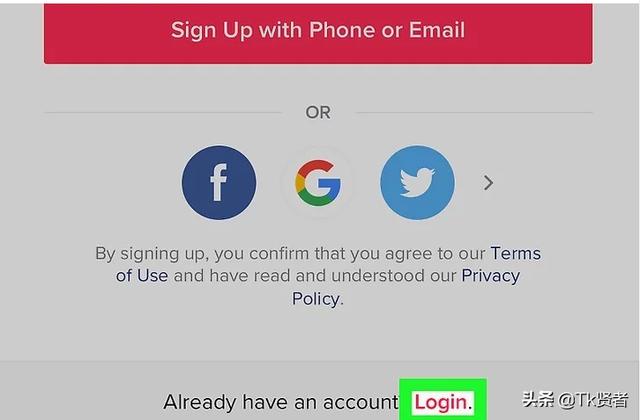

处罚力度随违规程度递进:轻则清空虚假数据、限流7-30天,重则永久封号。去年某美妆博主因刷量10万点赞,不仅被平台清空数据,还被列入创作者黑名单,所有商业合作泡汤。更隐蔽的风险来自第三方刷量平台——这些平台常以“技术漏洞”为诱饵,实则窃取账号密码、支付信息,甚至利用账号从事违规活动,最终让创作者“赔了夫人又折兵”。

从平台规则看,TikTok《社区准则》明确禁止“虚假互动”行为,刷量本质上是对平台生态的破坏。当大量账号通过刷量获取流量,优质内容的创作者将受到不公平竞争,最终损害的是整个平台的用户体验——这也是TikTok持续高压打击刷量的根本原因。

真正的出路:回归内容本质,构建长效增长路径

与其依赖刷量的“饮鸩止渴”,不如深耕内容与用户运营,这才是TikTok生态下安全有效的增长之道。算法的终极目标始终是连接优质内容与真实用户,创作者的核心竞争力在于“内容价值”与“用户粘性”。

精准定位是起点。垂直领域的深耕更容易吸引目标受众,比如“家居改造”账号聚焦小户型收纳技巧,“知识科普”账号用3秒动画拆解复杂概念,垂直内容不仅能提升完播率,还能强化账号标签,让算法更精准地将内容推送给潜在粉丝。

互动设计是关键。TikTok的算法偏爱“高互动内容”,创作者可通过“提问式开头”(“你有没有过这种经历?”)、“挑战赛引导”(“拍下你的#早餐创意”)、“评论区置顶话题”等方式激发用户表达。真实互动不仅能提升账号权重,还能构建粉丝社群——比如某美食博主通过“每周粉丝食谱征集”,让粉丝从“观看者”变成“参与者”,粉丝粘性显著提升,自然转化率远超刷量账号。

数据优化是加速器。TikTok官方提供“创作者服务中心”,通过分析粉丝画像(年龄、地域、活跃时段)、内容表现(完播率流失节点、热门话题),创作者能反向优化内容策略。例如发现粉丝在“3秒处大量流失”,可缩短开头节奏;若“特定话题视频数据突出”,可围绕该话题打造系列内容——这种基于数据驱动的精细化运营,才是账号健康增长的“安全密码”。

在TikTok的流量战场上,刷点赞关注或许能带来短暂的“数据虚荣”,但算法的火眼金睛与平台的规则红线,早已让这条捷径布满荆棘。真正的创作者,应当拒绝虚假繁荣,以内容为笔、以用户为墨,在合规的框架内构建账号的长期价值。毕竟,短视频时代的竞争,从来不是“数据竞赛”,而是“价值竞赛”——能留住用户的,永远是那些触动人心的真实内容。