在卡盟平台购买游戏点卡、话费充值券等虚拟商品时,若遇到卡密无效、到账延迟甚至客服失联,向平台投诉能否追回损失?这是许多用户遭遇交易纠纷时的核心疑问。卡盟平台作为虚拟商品交易的垂直领域,其低门槛、高流动性的特性既催生了繁荣的线上交易生态,也因规则模糊、监管滞后等问题埋下消费隐患。当问题发生时,投诉成为用户最直接的维权手段,但实际效果往往因平台机制、证据链完整性、维权路径差异等因素大相径庭。投诉并非无效,但其效果本质是用户维权能力与平台责任意识的博弈,而非简单的“投诉必回”或“投诉无用”的二元判断。

卡盟平台的交易痛点:投诉为何频发?

卡盟平台的业务模式以“批量采购+分散销售”为核心,上游对接游戏厂商或通信运营商,下游面向个人用户或中小商家。这种链条中,虚拟商品的“无形性”和“即时性”放大了交易风险。用户常见问题包括:购买的游戏点卡无法激活、话费充值显示成功但未到账、平台以“系统故障”为由延迟发货,甚至遭遇“钓鱼链接”导致账户被盗刷。这些问题背后,既有平台运营管理漏洞,也有部分商家恶意欺诈的行为。

虚拟商品的特殊性决定了其维权难度远超实体商品。实体商品可凭实物、购物小票等证据主张权利,而卡密交易中,用户往往仅能提供转账记录和平台订单截图。一旦商家以“卡密已使用”“非本平台发放”等理由推诿,用户难以证明“商品本身存在缺陷”或“商家存在违约行为”。此外,卡盟平台普遍采用“自动发货”系统,交易过程无需人工审核,这虽然提高了效率,但也为责任划分埋下隐患——平台常以“系统已自动完成发货”为由拒绝介入纠纷,将矛盾直接抛给用户与商家。

投诉的路径与效果:从“平台内部”到“外部介入”

用户遇到卡盟平台下单问题时,投诉路径通常分为三类:平台内部投诉、第三方渠道投诉、法律途径维权。不同路径的效果,本质上取决于各方的责任边界与执行力度。

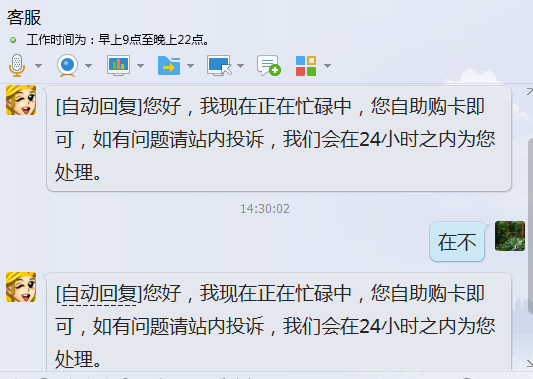

平台内部投诉是第一道关口,也是效果最不稳定的环节。多数卡盟平台设有“投诉中心”或“客服申诉入口”,用户需提交订单截图、聊天记录等证据,由平台客服介入调解。但现实是,部分平台为维护商家合作关系(尤其是头部大商家),对投诉处理存在“偏袒”倾向:或要求用户提供“ impossible 证明”(如要求用户提供游戏厂商的卡密使用状态记录),或以“超过投诉时效”为由驳回申诉。更有甚者,平台将投诉功能设置为“走过场”,用户提交后仅收到自动回复,后续再无进展。当然,也有部分规范度较高的平台(如头部卡盟平台)会建立“先行赔付”机制,对证据确凿的纠纷直接从商家保证金中扣款赔付,这内部投诉便能快速解决问题。

第三方渠道投诉是打破平台“包庇”的关键,但门槛较高。当平台内部投诉无果时,用户可向消费者协会(12315)、市场监管部门或互联网平台(如淘宝、拼多多等第三方入驻卡盟的店铺)投诉。这类投诉的优势在于“外部压力”:平台若不配合处理,可能面临行政处罚或信用降级。例如,2023年某用户在某卡盟平台购买无效游戏点卡,通过12315提交投诉后,因平台未在规定期限内回应,被市场监管部门处以罚款并责令整改,最终用户获得退款。但第三方投诉的难点在于证据链的完整性——若用户仅能提供转账记录而无平台订单号、聊天记录等关键信息,投诉可能因“证据不足”被驳回。此外,虚拟商品交易的跨地域性也增加了监管难度,平台服务器若设在境外,第三方介入的效率会大幅降低。

法律途径维权是终极手段,但成本与收益的失衡使其难以普及。对于大额纠纷(如充值金额超过万元),用户可通过诉讼或仲裁解决。法律上,卡盟平台作为交易场所,若未尽到审核义务(如对商家资质审查不严),需承担连带责任;若平台明知商家存在欺诈行为仍为其提供服务,甚至可能构成共同侵权。但现实中,多数用户因诉讼周期长、举证难、成本高(如律师费、诉讼费)而放弃维权。2022年北京互联网法院审理的一起案例中,用户因购买5000元无效游戏卡密起诉卡盟平台,最终因平台未能提供商家的真实身份信息和商品来源证明,被判承担全部退款责任。这类案例虽胜诉,但耗时近一年,普通用户难以复制。

影响投诉效果的核心变量:从“用户操作”到“平台责任”

投诉能否有效,并非偶然,而是由多重因素共同作用的结果。对用户而言,掌握这些变量能显著提高维权成功率;对行业而言,正视这些变量是规范发展的前提。

证据链的完整性与时效性是用户维权的“生命线”。虚拟商品交易中,用户需第一时间保存“三证”:订单截图(含商品名称、订单号、金额)、支付凭证(银行转账记录或第三方支付详情)、沟通记录(与商家或客服的聊天记录,尤其涉及“承诺退款”“延迟发货”等关键信息)。部分用户因“小额纠纷懒得取证”(如10元、20元的卡密),导致后续投诉时无据可依,最终自认倒霉。值得注意的是,证据的“时效性”同样关键——若卡密在购买后24小时内无效,用户应立即联系平台并提交投诉,超过平台约定的“有效期”(部分平台规定为48小时或72小时),投诉可能被驳回。

平台的规则设计与责任意识是投诉效果的“分水岭”。规范的平台会明确“交易纠纷处理流程”:例如,规定商家需在24小时内响应投诉,平台需在48小时内审核证据并给出处理结果;建立“商家保证金制度”,确保赔付资金来源;对恶意投诉的用户设置“黑名单”,避免滥用投诉功能。而“作坊式”平台则缺乏规则意识,甚至将投诉视为“用户麻烦”,客服敷衍塞责、处理流程不透明,最终导致用户“投诉无门”。行业数据显示,头部卡盟平台(如拥有ICP备案、与游戏厂商官方合作)的投诉解决率可达70%以上,而中小型无备案平台的投诉解决率不足20%,平台的责任意识直接决定了用户维权的“天花板”。

监管政策的完善程度是投诉效果的“外部保障”。近年来,随着《电子商务法》《网络交易监督管理办法》的实施,虚拟商品交易逐步纳入监管框架。例如,要求平台对商家进行“实名认证”,保存交易记录不少于3年;明确平台对“明知或应知商家侵权”未采取必要措施的,需与商家承担连带责任。2023年,某省市场监管局开展“虚拟商品交易专项整治”,查处了12家未落实商家实名认证的卡盟平台,这些平台在整改后,投诉处理效率提升40%。监管的“牙齿”越硬,平台对投诉的重视程度越高,用户维权的效果自然越好。

理性看待投诉:从“维权工具”到“行业净化器”

对用户而言,投诉不应是“孤注一掷”的赌注,而应是“有理有据”的维权策略。小额纠纷(百元以下)可优先尝试平台内部投诉,利用平台的“小额快速赔付”机制;大额纠纷则需同步收集证据,通过第三方渠道施压。更重要的是,用户应选择正规卡盟平台——优先考虑有ICP备案、与官方渠道合作、用户评价高的平台,从源头上降低交易风险。

对行业而言,投诉是“净化生态”的镜子。每一次有效的投诉,都在倒逼平台完善规则、加强商家管理;每一次无效的投诉,都在暴露行业漏洞与监管短板。当平台将“投诉解决率”纳入核心考核指标,当“先行赔付”“保证金制度”成为行业标配,当用户遇到问题时能“投诉有门、处理有果”,卡盟平台才能真正摆脱“灰色地带”的标签,从“野蛮生长”走向“规范发展”。

归根结底,在卡盟平台下单遇到问题时,投诉的效果不取决于“运气”,而取决于“用户是否懂维权、平台是否愿担责、监管是否强作为”。当这三者形成合力,投诉便不再是用户无奈的“最后挣扎”,而是推动虚拟商品交易生态走向健康有序的“重要力量”。毕竟,每一次有效的投诉,都是在为数字消费环境增添一份信任——而信任,才是虚拟商品交易最稀缺的“商品”。