在一天内能刷到的名片赞数量具体可以达到多少呢?这个问题看似简单,实则背后牵涉社交平台机制、用户行为模式、内容质量逻辑等多重维度。要给出确切答案,需先剥离“刷”的定义——是自然互动下的真实增长,还是借助工具的集中操作?前者受限于社交生态的天然规律,后者则面临平台规则与账号风险的双重约束。从现实场景出发,我们不妨从自然互动与人工干预两个层面,拆解这个数字背后的可能性与边界。

自然互动下的数量天花板:社交关系的真实映射

在完全依赖用户自发互动的前提下,一天内能刷到的名片赞数量,本质是社交关系网与内容传播力的乘积。以微信为例,个人账号的好友上限为5000人,但实际能触发点赞的,往往是近期有过互动、内容标签匹配或强关系链中的用户。假设用户发布的内容具备中等传播力(如行业观察、生活感悟而非硬广),初始点赞通常来自50-200人的核心社交圈;若内容引发共鸣(如引发争议、提供稀缺价值),可能通过“朋友圈推荐”触达二度人脉,单日点赞量可突破500-800;若用户本身是KOL或有垂直领域影响力,结合话题热度,单日点赞达1000-2000并非不可能,但这已是自然传播的极限——社交平台的算法会优先推送“高互动”内容,但过度集中点赞反而可能触发“异常流量”预警,导致后续推送衰减。

不同平台的规则差异进一步拉大了数量区间。微博作为公开社交平台,因信息流更开放,普通用户的优质内容若登上热搜话题榜,单日点赞可达数万;但LinkedIn等职业社交平台,用户更注重“专业形象”,点赞行为更克制,普通用户的行业动态单日点赞多在50-200之间,除非内容触及行业痛点或引发深度讨论,否则很难突破300。可见,自然互动下的“名片赞数量”,本质是平台生态、内容质量与用户关系的共同产物,脱离任何单一维度谈数字,都失之偏颇。

人工干预的“虚假繁荣”:工具与风险的博弈

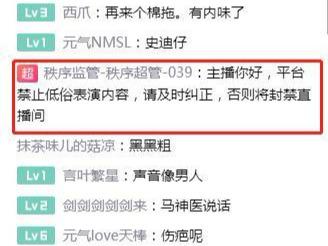

若将“刷”定义为借助第三方工具或集中操作实现的点赞增长,数字的上限看似可以被无限拔高——理论上,通过“养号矩阵”或“刷量平台”,一天内刷到上万名片赞并非难事。但这种“繁荣”背后,是平台规则与账号生存的残酷博弈。微信、微博等平台早已建立完善的反作弊系统,对点赞行为的时间分布、账号IP、用户画像进行多维监测:若1分钟内出现50个来自不同地理位置但设备型号相同的点赞,或账号无历史互动却突然集中点赞,系统会直接判定为“异常行为”,轻则限流降权,重则封禁账号。

更值得警惕的是,虚假点赞的“社交价值”几乎为零。企业HR在浏览候选人名片时,若发现点赞集中在少数“僵尸号”或短时间内突增,反而会质疑其真实影响力;个人用户若依赖刷量维持“人设”,一旦被识破,将面临信任崩塌的风险。事实上,平台对刷量的打击从未停止,2023年微信就封禁了超10万个涉及“虚假互动”的账号,这意味着,试图通过工具突破“一天能刷到的名片赞数量”的极限,本质是与平台规则为敌,最终可能得不偿失。

数字背后的价值判断:比“多少”更重要的是“为何”

讨论“在一天内能刷到的名片赞数量具体可以达到多少呢”,或许更应追问:这些赞的意义是什么?对普通用户而言,50个来自真实好友的点赞,远比500个虚假赞更能带来情感共鸣;对企业账号而言,100个精准客户的点赞,比1000个泛流量赞更能转化为实际业务。社交的本质是连接,而非数字的游戏——若为了追求“高赞”而牺牲内容质量或触碰规则底线,反而会偏离社交的初衷。

从行业趋势看,平台算法正越来越倾向于“高质量互动”而非“高数量互动”。例如,2024年微信更新“好友推荐”逻辑后,那些“引发深度评论”的内容比“单纯高赞”内容更容易获得曝光;抖音则将“完播率”“转发率”权重提升至点赞率之上。这意味着,未来的社交竞争,将是“内容价值”与“真实连接”的竞争,而非“点赞数量”的军备竞赛。

回归理性:在规则与价值间寻找平衡点

回到最初的问题:在一天内能刷到的名片赞数量具体可以达到多少呢?自然互动下,普通用户约50-500,KOL可达500-5000;人工干预下,数字可无限虚高,但伴随巨大风险。但比数字更重要的是,这些赞是否来自真实的社交关系,是否反映了内容的价值。与其纠结“一天能刷到多少”,不如深耕内容质量——用行业洞察吸引同行,用真诚故事打动朋友,用稀缺价值连接客户。毕竟,社交网络中的“赞”,从来不是目的,而是真实连接的副产品。当内容足够优质,关系足够真诚,那些“名片赞”自然会以最自然的方式增长,而这样的增长,才是可持续的、有意义的。