在主流平台上快速提升点赞量并有效增加用户参与度,已成为内容创作者与品牌运营者必须攻克的课题。但需明确,“快速刷点赞”绝非依赖数据造假或违规黑产,而是基于对平台规则、用户心理与内容逻辑的深度洞察,通过策略性优化实现互动效率的系统性提升。当前,抖音、小红书、微博等主流平台的算法逻辑日益成熟,单纯追求点赞数字的“伪繁荣”不仅会被限流,更无法转化为真实的用户粘性与商业价值。真正可持续的路径,在于理解“点赞”作为用户参与度核心指标的本质——它是内容价值的即时反馈,是互动行为的起点,更是撬动算法推荐的关键杠杆。如何在合规框架下,通过内容策略、互动设计与工具赋能,实现点赞量与参与度的双增长,是本文探讨的核心。

一、认知重构:“快速刷点赞”的本质是互动效率优化

许多创作者陷入“唯点赞论”的误区,将刷点赞等同于数据造假,却忽略了平台算法对“有效互动”的识别机制。事实上,主流平台的推荐系统早已进化,不仅关注点赞数量,更看重互动质量——即点赞行为背后的用户停留时长、评论深度、转发意愿等综合指标。所谓“快速刷点赞”,本质是通过提升内容的“互动转化率”,让更多用户从“被动浏览”转向“主动点赞”,进而带动评论、收藏等深度参与。

例如,在抖音的“三秒完播率+互动率”双权重模型中,一条视频若能在前3秒抓住用户注意力,并通过情绪共鸣或价值输出促使其点赞,算法会判定为“优质内容”,从而推入更大的流量池。此时,“快速”并非指时间上的短平快,而是指单位时间内互动效率的最大化。因此,创作者需跳出“刷量”的思维定式,转向“如何让内容具备天然的点赞吸引力”,这才是提升参与度的根本。

二、平台算法适配:不同场景下的点赞触发逻辑

主流平台的算法逻辑存在显著差异,需针对性设计策略。抖音作为短视频龙头,其点赞机制依赖“瞬时情绪刺激”——前3秒的画面冲击力、BGM的节奏感、文案的冲突感,直接决定用户是否产生点赞冲动。例如,知识类视频可通过“颠覆认知”的标题(如“90%的人都不知道的冷知识”)搭配动态图文,快速建立用户好奇心;剧情类视频则需在开头设置悬念(如“如果回到十年前,你会对当年的自己说什么?”),引发情感共鸣,促使用户通过点赞表达支持。

小红书则以“笔记结构化”为特色,点赞率受标题关键词、封面图设计与内容干货度的共同影响。其算法更倾向于“搜索场景下的精准匹配”,因此标题需包含用户高频搜索词(如“新手化妆教程”“平价护肤品推荐”),封面图则需突出视觉重点(如产品对比图、教程步骤拆解),让用户在划动时一眼捕捉到价值点。此外,小红书用户对“实用性”敏感,笔记中若能包含“可复制的经验总结”(如“3步搞定眼线,手残党也能学”),点赞率会显著提升,因为用户倾向于通过“收藏+点赞”标记有价值的内容。

微博的点赞则与“时效性”和“话题热度”强相关。热点事件中,率先发布原创观点或二次创作内容的博主,更容易获得点赞转发;而明星、大V的动态中,粉丝的点赞行为更多带有“应援”属性,需通过情感连接(如“感谢陪伴”“新剧期待”)激发互动。因此,微博运营需紧盯实时热搜,结合自身领域快速产出相关内容,同时利用@功能、话题标签(如#XX剧口碑逆袭#)提升曝光,让用户在参与公共讨论的同时自然点赞。

三、内容策略:从“被看见”到“想点赞”的转化路径

无论平台如何变化,优质内容永远是提升点赞与参与度的基石。所谓“快速”,关键在于缩短用户从“接触内容”到“产生点赞行为”的心理路径,这需要从选题、结构、价值三个维度进行设计。

选题层面,需精准捕捉用户“痛点+痒点+爽点”。痛点是用户亟待解决的问题(如“熬夜后如何快速修复皮肤”),痒点是未被满足的潜在需求(如“普通人也能驾驭的高级感穿搭”),爽点则是即时满足的情绪体验(如“一口气看完的爽文剧情”)。例如,在B站,知识区UP主“回形针PaperClip”通过“拆解复杂事物”的选题(如“一部手机是如何诞生的”),既解决了用户对科技产品的认知痛点,又通过清晰的逻辑链带来“恍然大悟”的爽点,其视频点赞率长期保持在8%以上(远高于行业平均的3%-5%)。

结构层面,需遵循“黄金3秒+价值前置”原则。抖音、快手等短视频平台的前3秒必须设置“钩子”——可以是冲突画面(如“月薪3千vs月薪3万的化妆台”)、反常识结论(如“其实运动减肥最容易反弹”)或直接提问(如“你真的会涂防晒吗?”);而小红书、公众号等图文平台则需将核心价值前置,例如在开头用“结论先行”的方式总结观点(如“经过100次测试,这5款APP才是真正的效率神器”),让用户快速判断内容是否值得点赞收藏。

价值层面,需兼顾“实用性”与“情绪共鸣”。实用类内容(如教程、攻略、测评)的点赞多来自“收藏需求”,用户通过点赞标记“以后有用”;情绪类内容(如故事、观点、Vlog)的点赞则源于“情感认同”,用户通过点赞表达“我感同身受”。例如,抖音博主“多余和毛毛姐”通过夸张的表演吐槽社会现象(如“当代年轻人的消费观”),既提供了情绪宣泄的出口,又引发用户对生活状态的反思,其视频点赞量常破百万,核心就在于精准击中了用户的情绪共鸣点。

四、互动引导:从“点赞”到“深度参与”的闭环设计

点赞只是用户参与度的起点,若能通过策略设计将点赞用户转化为评论、转发、关注等深度参与者,才能形成“点赞-互动-算法推荐-更多参与”的正向循环。关键在于“降低互动门槛”与“激发表达欲”。

降低互动门槛,需在内容中明确引导点赞行为。例如,视频结尾直接提示“觉得有用记得点赞哦”,或通过文案设置“点赞过万更新下期”;图文笔记则可在文末添加“收藏这篇,下次照着做”等引导语,利用用户的“收藏偏好”带动点赞。此外,利用“互动组件”也能提升参与度——抖音的“贴纸投票”(如“你更喜欢A还是B?”)、小红书的“笔记问答”(如“你最想看哪个产品的测评?评论区告诉我”),既能收集用户反馈,又能让互动行为更自然,间接促进点赞。

激发表达欲,需在评论区“埋梗”与“留白”。例如,发布情感类内容时,可在文案中设置开放性问题(如“你有没有过类似的经历?”),并主动在评论区回复用户留言,形成“话题讨论区”;发布知识类内容时,可故意在讲解中留“小漏洞”(如“其实还有更简单的方法,你们知道吗?”),引导用户在评论区补充答案,通过“纠错”“补充”等互动行为,让用户从“点赞者”变为“参与者”。数据显示,评论区互动率高的内容,其点赞量会提升20%-30%,因为算法会判定为“高讨论度优质内容”。

五、工具赋能与合规边界:效率提升的安全线

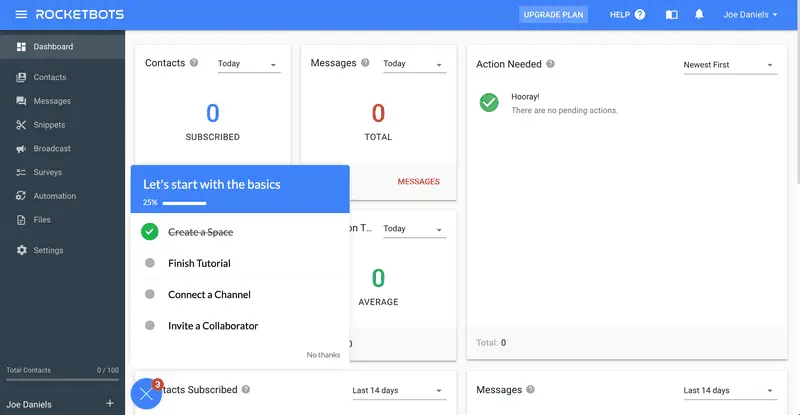

在内容创作之外,合理利用工具与平台功能,能进一步优化“快速提升点赞”的效率,但必须坚守合规底线。平台官方工具是首选:抖音的“DOU+”可通过定向投放(如年龄、兴趣、地域)将内容推送给潜在目标用户,若内容本身具备点赞潜力,可快速启动初始流量池;小红书的“薯条”则支持“笔记加热”,能有效提升笔记的曝光量与互动率;微博的“粉丝通”可帮助品牌号精准触达粉丝群体,通过粉丝的点赞转发带动自然流量。

第三方工具需谨慎选择,避免使用“刷量软件”。这类工具不仅会被平台识别并限流,更可能导致账号封禁。真正合规的辅助工具,以“数据分析”与“热点追踪”为主——如新抖、灰豚数据等,可提供实时热门话题、竞品内容分析、用户画像洞察,帮助创作者优化选题与发布时间;而Canva、稿定设计等工具,则能提升封面图、视频封面的视觉质量,间接提高内容的点击率与点赞率。

合规边界在于:所有互动行为必须基于用户真实意愿,平台算法对“异常数据”的识别能力已非常成熟(如短时间内点赞量激增、无互动行为的“僵尸粉”)。因此,创作者需将重心放在“提升内容吸引力”而非“数据造假”上,唯有如此,才能实现点赞量与参与度的可持续增长。

六、挑战与可持续性:超越“唯点赞论”的长期价值

尽管快速提升点赞量对内容分发至关重要,但过度追求点赞数字会陷入“参与度泡沫”——用户为获取福利(如“点赞抽奖”)而点赞,却无后续互动;或内容为迎合点赞而刻意制造“标题党”“低俗化”,最终损害账号调性。当前,主流平台已开始调整算法权重,例如抖音更重视“粉丝互动率”(粉丝评论、转发占比),小红书则强化“种草效果”(笔记带来的转化率),这意味着“唯点赞论”已难以为继。

真正的可持续参与度,需构建“点赞-粉丝-商业价值”的正向循环。例如,美妆博主通过“教程类内容”获取点赞,吸引精准粉丝关注,再通过“产品测评”“好物分享”等内容实现种草转化,最终形成“内容-点赞-粉丝-变现”的闭环。此时,点赞量成为衡量内容质量的“晴雨表”,而非运营的终极目标。创作者需明确:快速刷点赞的底层逻辑,是通过高效互动让优质内容被更多人看见,而长期价值则在于通过持续输出建立用户信任,实现账号的生态化发展。

在主流平台的流量竞争中,快速提升点赞量并增加用户参与度,既是技术活,更是心法。它要求创作者既要懂算法、善工具,更要回归用户需求——用内容价值换取点赞,用真诚互动赢得参与。唯有将“快速”锚定在“效率提升”而非“数据造假”,将“点赞”视为“参与起点”而非“终点”,才能在合规的框架下,构建起真正的账号护城河,实现流量与价值的长期共赢。