在互联网流量竞争白热化的当下,“在线刷赞”已成为不少个人与机构提升内容可见性的选择,而围绕“刷赞平台是否需要付费”的疑问,实则折射出流量生态中的价值逻辑与风险博弈。刷赞平台作为流量产业链的一环,其服务本质是商业行为,付费并非可选项,而是行业运行的必然逻辑——这一结论背后,藏着技术成本、平台规则与用户需求的复杂交织。

刷赞平台的运作逻辑:付费是价值交换的必然

刷赞平台的核心业务,是通过人工或技术手段模拟真实用户行为,为目标内容(如朋友圈动态、短视频、商品评价等)提供点赞服务。看似简单的“点一下”,实则涉及多重成本:首先是人力成本,真人账号点赞需招募“点赞员”或搭建众包网络,每个账号需绑定手机号、完成实名认证、养号(日常浏览、互动)以规避平台检测;其次是技术成本,为应对平台算法升级,需开发IP代理池、模拟用户行为轨迹(如点赞前停留3秒、滑动浏览页面)、分散操作时间等,这些均需持续投入研发;最后是平台运营成本,包括服务器维护、客服响应、风险备用金(应对账号封禁后的赔偿)等。

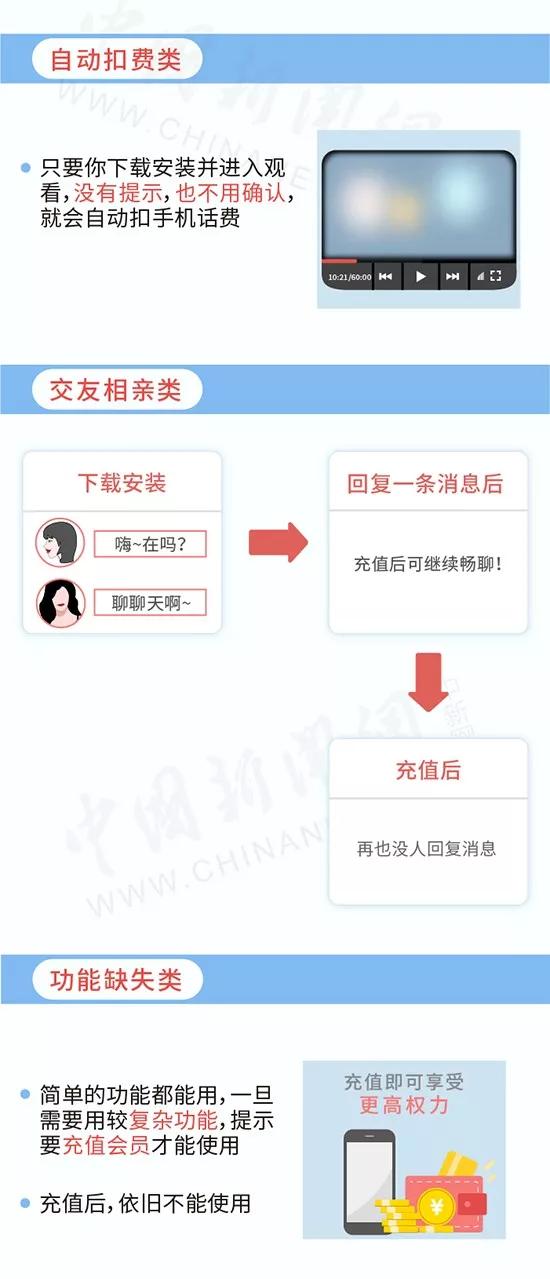

正因如此,“付费刷赞服务”的定价体系应运而生——按点赞数量计费(如1元/10个赞)、按账号质量分级(真人IP账号价格是机器人的5-10倍)、按平台规则浮动(抖音等检测严格的平台溢价更高)。免费刷赞在商业逻辑上难以成立:若宣称“免费”,实则可能通过窃取用户信息(如通讯录、社交账号)、诱导分享传播、植入恶意软件等方式变现,最终用户付出的隐性成本远超付费服务。

免费刷赞的陷阱:零成本背后的高风险诱惑

尽管部分小平台或个人代理会打出“免费刷赞”的噱头,但其本质是“伪免费”,背后隐藏的风险远超用户预期。最直接的是账号安全风险,免费服务常要求用户提供社交账号密码,以此批量操作点赞并盗取好友信息,甚至实施诈骗;其次是数据真实性风险,免费刷赞多采用机器批量操作,点赞账号可能为“僵尸号”(无头像、无动态、无粉丝),点赞时间集中在凌晨等非活跃时段,此类数据极易被平台算法识别为异常,导致内容限流甚至封号;更隐蔽的是法律风险,部分免费平台可能涉及“刷单炒信”灰色产业链,用户若参与其中,可能面临《反不正当竞争法》的处罚。

相比之下,付费刷赞平台虽无法保证100%安全,但至少在服务透明度上更胜一筹——正规平台会明确告知用户“风险提示”(如“建议少量使用,避免过度依赖”),并提供“补赞服务”(若点赞异常消失可免费补单),这种“付费换保障”的逻辑,正是用户愿意买单的核心原因。

付费刷赞的价值与局限:短期流量助推器≠长期发展解药

付费刷赞的价值,在于它能快速突破内容传播的“冷启动困境”。对于新账号而言,初始点赞量过低会导致平台算法判定内容质量差,从而减少推荐;通过付费刷赞积累基础点赞(如100-500个),可向算法传递“内容受欢迎”的信号,撬动自然流量推荐。此外,在电商促销、活动推广等场景中,高点赞量能提升用户信任感,形成“从众效应”,促进转化。

但这种价值是有限的、短期的。刷赞的本质是“数据造假”,而非内容真实价值的体现——当点赞量与评论量、转发量、完播率等核心数据不匹配时,平台算法仍会判定数据异常;若用户长期依赖付费刷赞,忽视内容创作本身,最终会陷入“越刷越依赖,越依赖越难停”的恶性循环。更重要的是,随着平台算法升级(如抖音的“啄木鸟系统”、微信的“反作弊模型”),付费刷赞的识别精度越来越高,即使真人IP账号操作,也难逃“降权”命运。

行业趋势:从“纯数据造假”到“辅助真实内容”的转型

尽管付费刷赞仍存在市场需求,但行业已出现明显分化:低端刷赞平台(主打低价、机器操作)因风险高、效果差逐渐被淘汰;中高端平台则开始探索“数据辅助+内容优化”的转型路径,例如在提供付费刷赞的同时,附带“内容诊断服务”(分析点赞率低的原因,优化封面标题)、“自然流量增长建议”(结合热点话题、用户画像提升内容质量)。这种转型背后,是用户对“真实流量”的觉醒——越来越多的人意识到,刷赞只是“锦上添花”,而非“雪中送炭”。

从平台规则看,主流互联网企业对刷赞行为的打击力度持续加大:微博对异常点赞账号实施“限权30天”处罚,淘宝将“虚假交易”纳入信用分体系,小红书则通过“笔记权重分”综合判定内容质量(点赞仅占其中10%)。这意味着,付费刷赞的“性价比”正在降低,用户若想获得长期流量,回归内容创作才是根本。

在流量与价值的博弈中,“付费刷赞”或许能解一时之渴,但真正可持续的“在线刷赞”逻辑,应是内容价值与真实互动的共振——毕竟,互联网从不缺泡沫,缺的是能沉淀下来的真实连接。对于用户而言,与其纠结“刷赞平台是否需要付费”,不如思考如何让内容本身“值得被点赞”。