在互联网上寻找“刷QQ名片赞软件”的用户,本质上是在探索社交数据价值的捷径,但这条捷径背后隐藏着技术、伦理与平台规则的多重博弈。所谓“一键刷赞”“无限点赞”的承诺,往往只是资本收割的诱饵,而真正值得探讨的,是这种需求背后的社交焦虑、技术陷阱以及数字时代社交价值的重构。

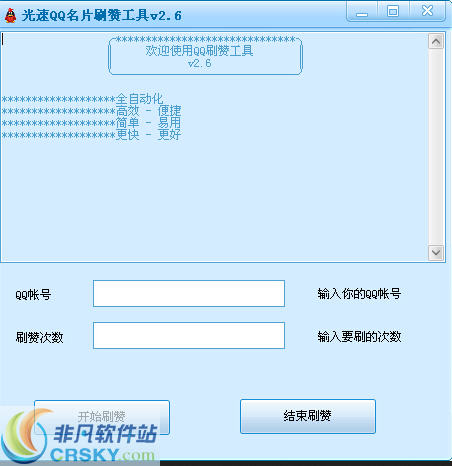

所谓“刷QQ名片赞软件”真的存在吗?从技术层面看,这类工具通常分为三类:一类是模拟点击脚本,通过自动化程序模拟用户操作向目标账号发送点赞请求;一类是第三方平台接口调用,利用QQ开放的API接口(或非正规渠道获取的接口)实现批量操作;还有一类则是纯骗局软件,仅以盗取账号密码或诱导付费为目的。然而,腾讯的风控系统早已针对异常点赞行为建立了多维监测模型,包括IP地址异常、点赞频率突增、设备指纹重复等指标。任何非人工操作的批量行为,都可能在短时间内被识别并触发限制,轻则点赞数清零,重则账号被封禁。事实上,市面上能长期稳定运行的“刷赞软件”几乎不存在,所谓的“成功案例”要么是短期漏洞利用,要么是平台测试阶段的误判,不具备普适性。

用户为何执着于“刷QQ名片赞”?这背后是社交形象管理的刚需。在数字社交时代,QQ名片作为个人信息的“浓缩展示”,赞数如同虚拟社交货币,传递着“受欢迎度”的信号。职场新人希望通过高赞数塑造“善于交际”的形象,微商从业者将其视为“人脉广”的证明,普通用户则可能因“赞数太少”产生社交焦虑。这种心理机制与社交媒体的“点赞经济”一脉相承——当量化指标成为社交价值的体现,用户便会不自觉陷入“数据竞赛”。但值得反思的是,这种依赖外部数据堆砌的“受欢迎”,本质上是一种虚假繁荣。一个拥有1000个赞却无真实互动的QQ名片,与一个仅有50个赞但每条动态都有好友真诚评论的账号,后者显然更具社交温度。

使用“刷QQ名片赞软件”的风险远超想象。从账号安全角度看,这类软件通常需要用户输入QQ账号密码,甚至要求开启“授权登录”,一旦信息泄露,轻则好友列表被盗取用于营销,重则账号被恶意解绑、绑定的支付工具面临风险。从法律层面看,《腾讯软件许可协议》明确禁止使用第三方工具干扰产品正常运行,违规者可能面临民事赔偿乃至行政处罚。更隐蔽的代价是数据失真——当赞数不再反映真实的社交关系,用户会逐渐陷入“自我认知偏差”,过度依赖虚拟数据而非真实互动来评估自身价值,最终导致社交能力的退化。

行业趋势正在倒逼用户回归理性。一方面,腾讯持续升级风控系统,2023年QQ安全中心报告显示,因“异常点赞行为”受限的账号同比上升42%,说明平台对刷赞行为的打击力度持续加大;另一方面,年轻用户群体对“虚假数据”的容忍度降低,更倾向于通过内容输出、社群运营等正当方式提升社交影响力。例如,Z世代用户更关注QQ空间的“访客记录”“动态评论”等质性指标,而非简单的“赞数”统计。这种转变标志着社交价值评估体系从“数量导向”向“质量导向”的迁移,也预示着“刷赞软件”的市场空间将进一步萎缩。

与其追逐虚无缥缈的“一键刷赞”,不如构建真实的社交价值。首先,优化QQ名片的基础信息:清晰的头像、个性化的签名、真实的生活动态,是吸引他人主动点赞的前提。其次,注重互动质量:定期为好友动态点赞评论,参与社群话题讨论,让社交关系从“单向关注”变为“双向连接”。最后,善用平台功能:QQ的“悄悄话”“群聊互动”“兴趣部落”等工具,都能帮助用户在垂直领域建立真实人脉,这些关系的粘性远非“刷来的赞数”可比。事实上,当你的QQ名片成为“有价值的内容输出者”而非“数据表演者”,点赞数自然会水到渠成。

在数字社交的浪潮中,我们或许都曾渴望过被“看见”,但真正的“看见”从来不是冰冷的数字堆砌,而是真实互动中的情感共鸣。与其将希望寄托于不可靠的“刷QQ名片赞软件”,不如将精力投入到经营真实的社交关系——毕竟,社交的本质是连接,而非游戏。当QQ名片的赞数成为你社交质量的自然映射,而非刻意追求的目标时,你才能真正体会到数字社交的温度与意义。