拼多多砍刀助力卡盟,真的能轻松砍价成功吗?近年来,拼多多的“砍一刀”活动几乎成为全民社交话题,从免费领手机到大额优惠券,“砍价免费拿”的诱惑让无数用户投入其中。然而,随着活动难度的提升,一种名为“砍刀助力卡盟”的服务应运而生,宣称能提供“无限助力”“快速砍价成功”,吸引着急于求成的用户。但这类卡盟真的能兑现“轻松砍价”的承诺吗?其背后又隐藏着怎样的行业乱象与用户风险?“轻松砍价成功”往往只是卡盟的宣传话术,实际操作中用户可能面临多重隐性成本与风险,而拼多多平台的机制设计更是让“免费”成为一场漫长的消耗战。

一、什么是“拼多多砍刀助力卡盟”?

所谓“拼多多砍刀助力卡盟”,本质上是围绕拼多多砍价活动衍生出的灰色服务产业链。用户在拼多多参与“砍价免费拿”时,需要邀请大量好友点击助力链接,每个好友的助力金额通常仅为0.01元至1元不等,且随着砍价进度提升,单次助力金额会越来越低,直至趋近于零。这种“边际效益递减”的机制,使得用户在砍价后期往往需要数百甚至数千次助力才能凑够尾款。

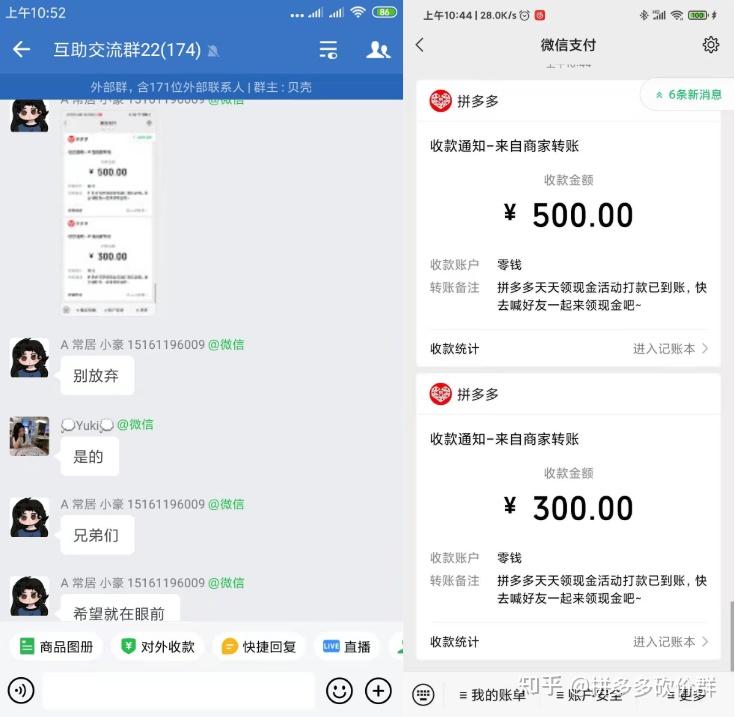

卡盟正是抓住这一痛点,通过微信群、QQ群、电商平台等渠道,宣称能提供“高额度助力卡”“机器人无限助力”“人工代砍”等服务。用户通常需要付费购买“助力卡”或“会员套餐”,价格从几元到上百元不等,套餐越高,承诺的助力金额越大、助力次数越多。部分卡盟甚至打出“100%砍价成功”“24小时内完成”等广告语,精准狙击用户的焦虑心理。

值得注意的是,这类卡盟大多没有正规资质,运营模式类似“游击队”,今天换个群名、明天换个域名,就能继续“割韭菜”。其所谓的“助力资源”,实则多为虚假账号或机器人程序,而非真实用户。

二、“轻松砍价成功”?卡盟的“价值”与陷阱

卡盟宣传的核心价值在于“效率”与“确定性”——用户无需再费时费力地邀请好友,付费即可“躺平”等结果。但现实中,这种“价值”往往充满陷阱。

首先,助力金额与宣传严重不符。许多用户反馈,购买“50元助力套餐”后,实际收到的助力金额可能不足5元,且多为0.01元的“蚊子腿”;承诺的“无限助力”也往往在几次后中断,客服则以“系统延迟”“账号异常”等借口搪塞。部分卡盟甚至会诱导用户购买更贵的“升级套餐”,形成“付费—无效—再付费”的恶性循环。

其次,个人信息与账号安全风险极高。用户在使用卡盟服务时,通常需要提供拼多多账号密码、手机号等敏感信息,以便卡盟“代砍”。这些信息一旦泄露,轻则账号被盗取、好友被骚扰,重则遭遇电信诈骗或恶意扣费。曾有安全机构曝光,某些卡盟后台会收集用户数据,打包出售给黑色产业链,用于精准营销或网络诈骗。

更关键的是,卡盟无法绕过拼多多平台的底层机制。拼多多的砍价系统设有严格的防作弊规则,包括同一设备/IP限制、异常账号检测、助力金额动态调整等。卡盟使用的机器人账号或虚假助力,很容易被系统识别并过滤,导致助力无效。即便用户通过卡盟凑够尾款,平台也可能以“违规操作”为由拒绝发货,最终“钱卡两空”。

三、拼多多砍价:从“社交裂变”到“用户消耗”

要理解卡盟为何难以“轻松砍价成功”,必须先看清拼多多砍价活动的本质。作为拼多多引以为傲的“社交裂变”工具,砍价活动的设计初衷是通过“邀请好友助力”实现用户增长——每个助力用户都可能成为平台的新客,甚至产生消费。

但随着用户红利见顶,拼多多的砍价机制逐渐“变味”。一方面,砍价后期所需助力次数呈指数级增长。以“0元砍价iPhone”为例,前期砍价可能每次助力10元,但到90%后,单次助力可能降至0.001元,用户需要邀请数万人才能完成。这种“数学游戏”让砍价从“社交互动”沦为“无效消耗”,用户逐渐失去耐心,转而寻求“捷径”。

另一方面,平台对“免费拿”的设置愈发严苛。除了助力金额递减,拼多多还增加了“助力次数上限”“好友助力间隔时间”等限制,甚至要求用户完成“看广告、下载APP”等任务才能获得额外助力。这些机制本质上是在延长用户“免费拿”的路径,诱导其产生“付费加速”的念头,为卡盟等灰色服务提供了生存土壤。

拼多多的核心逻辑并非让用户“免费拿”,而是通过“砍价”留住用户,激发其消费欲望。数据显示,参与砍价的用户中,超过60%会在活动过程中产生额外消费,如购买“砍价助力包”或平台其他商品。这种“以免费为诱饵,转化为目的”的模式,使得“轻松砍价成功”从一开始就违背了平台的商业设计。

四、卡盟乱象:灰色产业链下的“韭菜收割机”

卡盟的泛滥,折射出社交电商时代“规则漏洞”与“用户焦虑”的碰撞。其背后,是一条分工明确的灰色产业链:上游提供“机器人账号”和“虚假助力技术”,中游通过“话术包装”吸引用户付费,下游则以“跑路”或“敷衍”收割利润。

这类卡盟的常见套路包括:

- 虚假承诺:用“100%成功”“包砍到0元”等绝对化语言吸引用户,却不明确说明“助力无效”“账号封禁”等风险;

- 价格陷阱:低价引流后,以“需要升级套餐”“系统加急费”等名目追加收费,用户一旦付费便难以退款;

- 技术作弊:部分卡盟声称使用“内部接口”或“系统漏洞”,实则是通过模拟点击、批量注册等手段绕过平台检测,一旦被拼多多风控系统识别,不仅助力无效,还可能导致用户账号被限制。

更值得警惕的是,卡乱象的蔓延正在破坏平台的公平竞争环境。当部分用户通过“作弊手段”快速砍价成功,会打击其他正常参与用户的积极性,削弱拼多多“社交裂变”的信任基础。事实上,拼多多已多次封禁使用“外挂助力”“虚假砍价”的账号,但卡盟总能“卷土重来”,形成“猫鼠游戏”。

五、理性看待砍价:与其寄望卡盟,不如回归社交本质

面对“拼多多砍刀助力卡盟”的诱惑,用户需要清醒认识到:天下没有免费的午餐,所谓的“轻松砍价成功”不过是利用焦虑心理编织的谎言。与其将金钱和时间浪费在不确定的卡盟服务上,不如理性看待砍价活动,回归其“社交互动”的本质。

首先,降低预期,拒绝“执念”。拼多多的砍价活动本质是营销工具,“免费拿”的概率极低。用户应将其视为一种娱乐方式,而非“薅羊毛”的途径,避免因过度投入影响生活。

其次,善用正规渠道,拒绝信息泄露。拼多多官方虽未提供“付费助力”服务,但通过真实好友助力、参与平台活动(如“签到领助力金”)等方式,仍能获得一定进度。同时,切勿向任何第三方平台提供账号密码,保护个人信息安全。

最后,呼吁平台优化机制,减少“套路”。作为平台方,拼多多应正视用户对“砍价难”的吐槽,优化助力算法(如提升后期单次助力金额、减少无效任务),明确“免费拿”的规则与风险,而非默许灰色产业链生长。唯有如此,才能重建用户信任,让“砍价”回归社交乐趣。

拼多多砍刀助力卡盟的兴衰,折射出互联网时代“流量焦虑”与“用户心理”的博弈。但归根结底,任何试图绕过规则、走捷径的行为,最终都可能陷入“坑”中。对于用户而言,砍价的意义不在于“成功”,而在于过程中与朋友互动的乐趣;对于平台而言,唯有尊重用户、诚信经营,才能在激烈的市场竞争中行稳致远。与其寄望于卡盟的“轻松承诺”,不如放下执念,享受砍价本身的社交温度——毕竟,真正的“免费”,从来不是靠“砍”出来的,而是靠“拼”出来的。