当前防沉迷系统的普及本是为了保护未成年人身心健康,但在实际应用中,“切换防沉迷模式难”已成为困扰家长、青少年与平台的三方痛点。无论是家长需要临时开放娱乐权限,还是合规用户在不同场景下调整使用时长,现有防沉迷系统的“刚性切换”机制往往让操作变得繁琐甚至无法实现。在此背景下,“改防沉迷网站卡盟”的概念应运而生——它并非指破解或规避防沉迷系统,而是通过技术优化与模式重构,让防沉迷切换从“技术壁垒”变为“用户可及的便捷服务”。本文将从需求本质、技术路径、合规边界与未来趋势四个维度,深入探讨如何实现防沉迷模式的轻松切换,及其对数字生态的积极意义。

一、防沉迷“切换困境”:刚性机制下的多方痛点

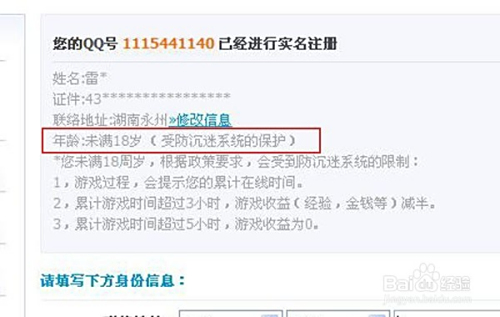

防沉迷系统的核心逻辑是通过时长限制、内容过滤和实名认证约束未成年人使用行为,但这一“一刀切”模式在具体场景中暴露出明显缺陷。对家长而言,当孩子需要在周末放松或参与线上学习时,现有系统缺乏“临时授权”通道,往往需要通过客服申诉或线下验证,流程动辄数日,错失合理的调节时机。对青少年而言,部分平台的“防沉迷模式”与“普通模式”切换需重新提交身份信息,甚至存在“切换后触发异常登录警告”的技术bug,导致用户体验割裂。对平台方而言,既要遵守监管要求,又需兼顾用户粘性,僵化的防沉迷机制反而促使部分用户转向“无防沉迷”的灰色地带,加剧合规风险。

这种困境的本质,是“安全监管”与“灵活需求”之间的失衡。防沉迷系统若仅停留在“限制”层面,而缺乏“适配不同场景的切换能力”,便会沦为“低效工具”。“改防沉迷网站卡盟”的价值,正在于打破这种刚性,构建“可管可控、可调可变”的柔性防沉迷体系,让限制与需求找到平衡点。

二、用户需求的“分层画像”:从“统一限制”到“场景化切换”

要实现轻松切换,首先需明确“谁需要切换”“为何切换”。防沉迷用户的需求并非单一,而是呈现分层特征,这为模式切换提供了设计依据。

家长端的核心需求是“可控的灵活性”。多数家长并非完全禁止孩子使用网络,而是希望根据年龄、学业状态动态调整权限。例如,初中生在假期可适当延长娱乐时长,但需限制深夜使用;高中生可能在备考期需要完全屏蔽游戏,但允许查阅学习资料。这种需求要求防沉迷系统支持“家长端远程切换”,通过预设规则(如“周末20:00后开放1小时娱乐”)或临时授权(如“申请今日延长2小时”)实现精准控制。

青少年端的诉求是“合理的自主权”。对于已成年用户或通过严格认证的“准成年人”(如16-18岁),现有防沉迷系统常因“年龄一刀切”导致误伤。他们需要通过身份核验后,自主切换“学习模式”(屏蔽娱乐内容、专注功能)、“休闲模式”(适度开放娱乐)或“工作模式”(屏蔽无关干扰),而非被动接受统一限制。

平台方的需求则是“合规与体验的双赢”。平台需通过防沉迷系统履行社会责任,但若切换机制过于复杂,会导致用户流失。因此,“改防沉迷网站卡盟”需为平台提供标准化的切换接口,支持用户通过“一键切换”“场景推荐”等操作调整模式,同时确保切换行为可追溯、可监管,避免沦为监管漏洞。

三、技术实现“轻量化路径”:从“身份核验”到“动态适配”

防沉迷模式的轻松切换,离不开技术的底层支撑。当前,生物识别、行为分析与规则引擎的成熟,为“低门槛切换”提供了可能。

身份核验的“精准化”是基础。传统实名认证依赖身份证信息,但存在冒用、借用等问题。改防沉迷系统需引入“多模态核验”,如人脸识别与声纹、行为习惯的动态比对——例如,用户申请切换“成年模式”时,系统可结合人脸识别与历史操作行为(如过往消费记录、登录IP稳定性)综合判断,降低冒用风险。同时,对于家长为未成年子女申请权限的场景,可通过“家长人脸+子女学籍信息”双重验证,确保授权真实有效。

模式分级的“场景化”是核心。防沉迷模式不应只有“限制”与“不限制”两种极端,而应细化为“学习专注”“适度娱乐”“限时社交”等场景化选项。用户可通过平台内置的“模式切换中心”,根据当前需求选择对应模式,系统自动调整功能权限:如“学习模式”下屏蔽游戏、短视频入口,开启专注计时;“娱乐模式”下开放时长限制,但关闭打赏、充值功能。这种分级切换既保留了防沉迷的核心限制(如防沉迷、防打赏),又满足了多元需求。

权限管理的“动态化”是保障。切换后的权限并非一成不变,而需根据用户行为动态调整。例如,青少年在“娱乐模式”下连续使用2小时后,系统自动提示切换至“休息模式”;家长临时授权的“延长娱乐”权限到期后,自动恢复至默认限制。这种动态适配避免了“切换后失控”的风险,让防沉迷系统从“静态管控”升级为“智能陪伴”。

四、合规边界“动态平衡”:在“监管红线”内寻求创新

防沉迷模式的切换,必须以“保护未成年人”为前提,任何突破监管红线的“便捷切换”都应被禁止。“改防沉迷网站卡盟”的合规边界,在于“可管可控”与“合理需求”的统一。

一方面,切换机制需保留“家长终审权”。无论青少年还是平台发起的模式切换,最终需由家长通过实名认证的账号确认,避免未成年人自主滥用权限。例如,平台可设置“切换申请-家长确认-系统生效”的三步流程,确保每一权限变更均在家长监督下进行。

另一方面,切换内容需符合“监管要求”。即使切换至“娱乐模式”,仍需保留防沉迷系统的核心功能:如时长限制(每日不超过2小时)、内容过滤(禁止接触不良信息)、消费限制(单次充值不超过50元)。所谓“轻松切换”,并非“无限制切换”,而是在合规框架内提升用户体验,让限制更“人性化”,而非更“宽松化”。

五、未来趋势:从“工具属性”到“生态价值”

随着数字生活与现实的深度融合,防沉迷系统的切换需求将更加多元。未来,“改防沉迷网站卡盟”的价值将不再局限于“模式调整”,而是构建“家庭-平台-监管”三方协同的防沉迷生态。

智能化切换将成为主流。基于大数据与AI算法,系统可自动识别用户场景:如检测到用户正在使用在线学习软件时,自动切换至“学习模式”;节假日检测到家庭群内家长发出“娱乐授权”指令时,自动为子女开放权限。这种“无感切换”将大幅降低用户操作成本,让防沉迷系统真正“懂用户所需”。

跨平台协同切换是必然方向。当前,用户在不同平台需重复切换防沉迷模式,未来可通过“统一身份认证+平台联盟”机制,实现一次切换、全网生效。例如,用户在A平台通过“家长认证”切换至“娱乐模式”,在接入联盟的B、C平台自动同步权限,避免重复验证。

社会价值将进一步凸显。防沉迷模式的轻松切换,本质是“保护”与“成长”的平衡——既不让未成年人沉迷网络,也不剥夺他们合理接触数字世界的权利。这种平衡将帮助青少年建立健康的数字生活习惯,让技术成为成长的助力,而非阻力。

防沉迷模式的切换,从来不是简单的“开关操作”,而是数字时代“保护”与“自由”的辩证命题。“改防沉迷网站卡盟”的核心使命,是通过技术创新与规则优化,让防沉迷系统从“刚性限制”走向“柔性引导”。当家长能便捷控制权限,青少年能合理规划使用,平台能兼顾合规与体验,防沉迷系统才能真正成为数字生态的“稳定器”,而非“对立面”。这不仅是技术进步的方向,更是数字文明发展的必然要求。