刷赞机器人授权看似只是账号操作的一步授权,实则暗藏多重风险与责任边界,用户在点击“同意”前,必须厘清授权背后的技术逻辑、合规红线与权益保障机制。这类工具通常以“快速涨粉”“提升曝光”为卖点,诱导用户开放账号权限,但授权过程中的疏忽可能导致账号安全、数据隐私甚至法律纠纷,绝非简单的“技术辅助”工具。

授权范围:警惕“过度索取”的技术陷阱

刷赞机器人的授权流程往往隐藏着“权限扩张”的风险。部分工具在授权时以“基础功能”为由,要求获取用户账号的登录状态、好友列表、发布权限等常规权限,实则暗藏读取通讯录、设备信息、浏览记录甚至支付数据的“越界条款”。例如,某些刷赞机器人会以“匹配精准用户”为名,申请访问用户的社交关系链,一旦授权,不仅好友数据可能被用于精准营销,还可能被不法分子利用进行账号盗用或诈骗。用户在授权前必须逐条核查权限清单,对“非必要权限”坚决拒绝——刷赞的核心逻辑仅限于“模拟点赞行为”,无需读取通讯录或支付信息,任何超出此范围的授权申请都应视为危险信号。

合规风险:触碰平台规则的“高压线”

刷赞行为本身即违反绝大多数社交平台的用户协议,而授权使用机器人则进一步加剧了违规性质。平台算法对异常流量具有高度敏感度,一旦检测到账号短时间内出现非自然的点赞激增(如同一IP批量操作、点赞频率远超人类行为阈值),不仅会触发限流、降权等处罚,还可能导致账号永久封禁。更关键的是,部分刷赞机器人服务商为规避检测,会采用“多设备切换”“模拟地理位置变化”等技术手段,这些行为在平台规则中可能被认定为“恶意刷量”,构成不正当竞争。用户需明确:授权使用刷赞机器人,本质上是将账号置于“违规操作”的风险中,即便服务商承诺“安全无风险”,也无法对抗平台的自动检测机制与严厉处罚。

数据安全:被忽视的“责任转嫁”陷阱

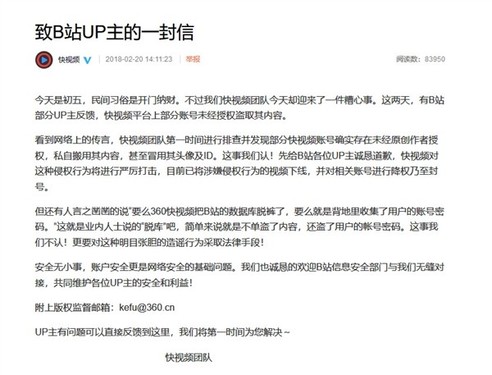

刷赞机器人的服务商通常会以“技术保密”为由,拒绝公开其数据处理流程,用户授权后,账号密码、粉丝数据、内容发布记录等敏感信息可能被服务商完全掌控。部分不良服务商甚至会利用授权权限,在用户不知情的情况下发布违规内容(如广告、诈骗链接),或盗用账号进行“刷量服务转售”,一旦发生违规,用户需自行承担账号封禁的法律后果,而服务商往往通过免责条款撇清责任。此外,用户数据还可能面临“二次泄露”风险——服务商若未采取足够的数据加密措施,用户信息可能被黑客窃取,用于精准诈骗或身份盗用。授权前,用户需确认服务商是否具备正规资质、是否有明确的数据保护条款,并警惕“匿名注册”“无固定客服”的地下工具。

权益保障:模糊条款下的“维权困境”

刷赞机器人的授权协议中,“免责条款”往往成为逃避责任的“挡箭牌”。多数协议会以“用户自愿使用”“平台风险自行承担”等表述,将账号安全、数据泄露等责任完全转嫁给用户。例如,部分协议规定“因用户授权导致账号被盗,服务商不承担任何责任”,但用户授权后账号的登录权限实际由服务商掌握,一旦发生盗号,用户几乎无法举证服务商的过错。此外,若刷赞机器人收取费用后“跑路”或无法实现承诺效果,用户也难以维权——这类工具通常以“个人开发者”名义运营,无正规合同与发票,消费者投诉渠道形同虚设。用户需警惕“先付费后授权”的模式,优先选择支持第三方担保交易、有明确退款条款的服务商,并尽量保留沟通记录作为证据。

替代方案:跳出“流量依赖”的理性选择

刷赞机器人的“短期见效”背后,是用户对流量焦虑的过度迎合,但长期依赖此类工具,只会让账号陷入“越刷越虚”的恶性循环——虚假点赞无法转化为真实互动,反而会降低账号权重,影响自然流量推荐。与其冒险授权使用刷赞机器人,不如将精力投入内容优化与用户运营:通过分析平台算法规则,优化发布时间与内容形式;利用官方工具(如抖音的创作服务中心、微信公众号的粉丝增长助手)提升自然曝光;与粉丝建立真实互动,培养忠实用户群体。这些合规运营方式虽然见效较慢,但能构建账号的长期价值,避免因授权刷赞机器人导致的“一夜清零”风险。

刷赞机器人授权的“同意”按钮背后,是用户对数字权益的一次让渡,真正的明智之举,是在流量焦虑与合规底线间找到平衡——与其依赖灰色工具的短期刺激,不如深耕内容价值,让每一份点赞都来自真实的认可。账号的安全与长远发展,从来不是靠一次授权就能“走捷径”,而是建立在合规操作与用户信任的基石之上。