新能源汽车的爆发式增长,让“充电焦虑”成为车主们绕不开的话题。在寻找解决方案的过程中,各类充电卡、充值卡层出不穷,其中“桩盟充电桩充值卡”因“一卡通用”的承诺受到关注。但不少用户心中仍有疑问:桩盟充电桩充值卡,真的方便吗?哪里可以用?要回答这两个问题,需从其核心逻辑、实际应用场景和行业痛点切入,才能看清它在充电服务生态中的真实价值。

一、桩盟充电桩充值卡:“方便”的本质是互联互通效率

充电卡是否方便,核心在于能否解决传统充电模式中的“三难”:找桩难、支付难、跨品牌兼容难。桩盟充电桩充值卡的底层逻辑,正是通过整合不同充电运营商的资源,构建统一的支付网络,让用户从“多卡管理”的繁琐中解脱出来。

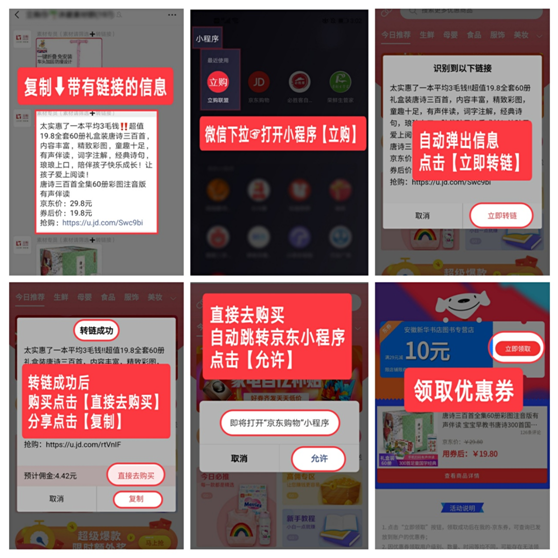

充值流程的便捷性是第一重体验。传统模式下,用户可能需要为不同运营商的充电桩单独办理充值卡,比如A品牌充电桩用A卡,B品牌用B卡,不仅需要预存多笔资金,还面临卡片丢失、余额分散等问题。而桩盟充值卡支持线上多渠道充值——通过官方APP、小程序或合作平台,即可完成实时到账,且无地域限制。这种“一卡充值、全网通用”的模式,直接降低了用户的时间成本和资金管理成本。

支付方式的灵活性是第二重优势。部分充电桩仅支持特定APP扫码或刷卡,若用户未提前下载对应软件,往往陷入“桩在眼前却充不了电”的尴尬。桩盟充值卡则打通了“卡码合一”的支付链路:既可直接刷卡,也可关联生成动态二维码,兼容绝大多数充电桩的扫码设备。这种“双通道”设计,相当于为用户配备了“万能充电钥匙”,无论遇到哪种类型的充电桩,都能快速完成支付。

跨品牌通用性是“方便”的核心支撑。国内充电桩市场长期处于“碎片化”状态,据行业统计,截至2023年,全国充电运营商超过3000家,头部企业(如特来电、星星充电)市占率不足30%,大量中小运营商的充电桩分散在社区、商圈、高速服务区。桩盟通过平台化整合,接入包括特来电、星星充电、云快充等在内的数十家运营商的充电桩,覆盖全国300多个城市、数十万个充电终端。这意味着,用户无需再为某个特定品牌“绑定”消费,无论是日常通勤的写字楼充电桩,还是跨城高速的服务区充电桩,只要标有“桩盟”标识,均可直接使用充值卡支付。

二、哪里可以用?覆盖场景从“城市日常”到“跨城出行”

桩盟充电桩充值卡的实用性,最终体现在应用场景的广度上。其覆盖范围可概括为“城市一张网,高速一条链”,满足用户从短途通勤到长途旅行的全场景充电需求。

城市核心场景是高频使用区。在一线城市及新一线城市,桩盟充电桩已实现“15分钟充电圈”覆盖:居民区地下车库、写字楼停车场、购物中心、商超等场所,随处可见标有“桩盟合作”的充电桩。以上海为例,桩盟接入的充电桩分布在内环内90%的公共停车场,用户下班回家后可直接在小区充电桩刷卡充电,无需额外寻找专用充电场站。对于网约车、出租车等运营车辆而言,这种“随处可充、即插即充”的特性,极大提升了接单效率,降低了“找桩时间成本”。

城际交通场景是长途出行的“保命符”。新能源汽车长途出行最大的痛点是“高速充电排队”,而桩盟通过布局高速服务区充电网络,缓解了这一焦虑。目前,桩盟已接入全国G4京港澳、G2京沪、G15沈海等主要高速的80%以上服务区充电桩,覆盖京津冀、长三角、珠三角等核心经济圈。例如,从北京到上海,沿途的服务区(如沧州服务区、泰安服务区)均可使用桩盟充值卡充电,避免了因不同运营商APP切换导致的“导航显示有桩,到站却无法使用”的情况。对于节假日返乡人群,这种“一卡在手,一路无忧”的体验,无疑是缓解里程焦虑的关键。

特殊场景适配体现服务细节。除了常规的城市和高速场景,桩盟充电桩还覆盖了景区、酒店、物流园区等“长尾场景”。在热门景区(如杭州西湖、成都宽窄巷子),桩盟充电桩通常设置在停车场入口附近,方便游客停车充电;在物流园区,针对电动货车的大功率充电需求,桩盟接入了一批120kW以上的快充桩,支持“即插即充、秒级计费”,满足物流司机的快速补能需求。这种“主流场景全覆盖+细分场景精准渗透”的布局,让充值卡的使用不再局限于特定区域或特定时段。

三、并非完美:充值卡的“便利”边界与用户选择建议

尽管桩盟充电桩充值卡在“通用性”和“场景覆盖”上优势明显,但若将其视为“万能充电解决方案”,则可能陷入认知误区。客观来看,其“便利”仍存在边界,用户需结合自身需求理性选择。

优惠力度与运营商差异是首要考虑因素。不同运营商的充电桩定价存在差异,部分运营商(如地方性充电企业)为吸引用户,会推出“专属折扣”,而桩盟作为第三方平台,需平衡各方利益,其优惠力度可能不及运营商直营渠道。例如,某运营商通过自家APP充电可享“0.5元/度”的限时折扣,而使用桩盟充值卡可能为“0.8元/度”,长期来看,高频用户需对比“价格差”计算成本。

账户管理与功能限制是另一潜在痛点。桩盟充值卡本质是“预付卡”,用户需注意余额查询、退款规则等细节。目前,部分地区的桩盟充值卡不支持“余额自动退订”,若用户更换城市或不再使用,需通过客服申请退款,流程相对繁琐。此外,充值卡无法享受部分运营商的“会员积分”“充电套餐”等增值服务,对于追求“性价比”的重度用户,可能需要“充值卡+运营商APP”双轨并行。

技术适配与偶发故障仍需警惕。尽管桩盟强调“全网通用”,但早期部分充电桩因硬件老旧或系统未升级,可能出现“无法识别桩盟卡”的情况。例如,2023年某品牌充电桩系统升级后,曾出现短暂的不兼容问题,导致部分用户刷卡失败。虽然这类问题通常可通过客服协调解决,但若用户急需充电,仍可能造成不便。

四、回归本质:充电卡的价值在于“解决真问题”

桩盟充电桩充值卡的推出,本质是行业从“碎片化竞争”向“平台化协作”过渡的产物。在新能源汽车渗透率突破30%的当下,充电服务的核心矛盾已从“数量不足”转向“体验不佳”——用户需要的不是“更多充电桩”,而是“更好用的充电桩”。桩盟通过整合资源,降低了用户的“选择成本”和“时间成本”,这种“以用户为中心”的思路,正是其价值所在。

对于普通车主而言,是否选择桩盟充电桩充值卡,需结合“充电频率”“出行范围”“价格敏感度”综合判断:若你经常跨城市出行,或所在城市充电桩品牌杂乱,充值卡的“通用性”能极大提升便利性;若你固定使用某运营商的充电桩,且其优惠力度较大,则“充值卡+运营商APP”的组合可能更划算。但无论如何,充电卡只是工具,真正解决“充电焦虑”,还需依赖充电桩网络的持续完善、充电标准的统一以及服务体验的升级。

桩盟充电桩充值卡的“方便”,不是绝对的“无所不能”,而是相对的“痛点解决”。当行业走向“互联互通”的终局,或许未来的充电服务将不再需要“实体卡”,而是通过数字身份、无感支付等技术实现“无感充电”。但在这一天到来之前,像桩盟充值卡这样的过渡性产品,仍将在新能源汽车的普及浪潮中,扮演“连接用户与充电网络”的重要角色。