在兴趣部落平台上使用刷赞软件,本质上是将社交互动异化为数据竞赛,这种行为看似能快速提升内容曝光,实则对用户、平台及整个兴趣生态造成系统性冲击。兴趣部落的核心价值在于基于共同兴趣的深度连接,而刷赞软件通过伪造“社交货币”,正在瓦解这种信任基石,其影响远不止数据造假本身,更延伸至心理认知、内容创作与社群文化的多重维度。

从用户个体的微观视角切入,刷赞软件首先动摇的是内容消费的心理认知。当用户习惯了“高赞=优质”的单一评判标准,平台算法会不断强化这种认知偏差,导致用户逐渐丧失独立判断能力。在兴趣部落中,用户本应通过真实互动找到同频者,但刷赞制造的热度幻觉会误导用户追逐虚假的“兴趣共识”——那些靠软件堆砌的爆款内容,可能只是算法的傀儡,而非真正触达群体共鸣的作品。长期处于这种环境中,用户会产生“认知失调”:一方面明知数据可疑,另一方面又难以抗拒高赞内容的吸引力,最终陷入“数据焦虑”的恶性循环,甚至模仿使用刷赞软件,形成劣币驱逐良币的群体失范行为。

对内容创作者而言,刷赞软件的滥用正在扭曲创作动机。兴趣部落本应是创作者展示真实兴趣、输出专业价值的场域,但刷赞将“流量”异化为唯一目标。当创作者发现,精心打磨的内容不如一键刷赞来得高效,创作逻辑便从“价值输出”滑向“数据迎合”。例如,在摄影部落中,创作者可能不再追求光影艺术的创新,而是转而拍摄更易被算法识别的“流量模板”;在读书分享部落,深度书评可能被标题党、情绪化的短评取代,因为后者更易通过刷赞获得曝光。这种“创作降维”不仅导致内容同质化,更让真正有价值的深度内容被淹没,最终损害创作者的创作热情与社群的知识沉淀。

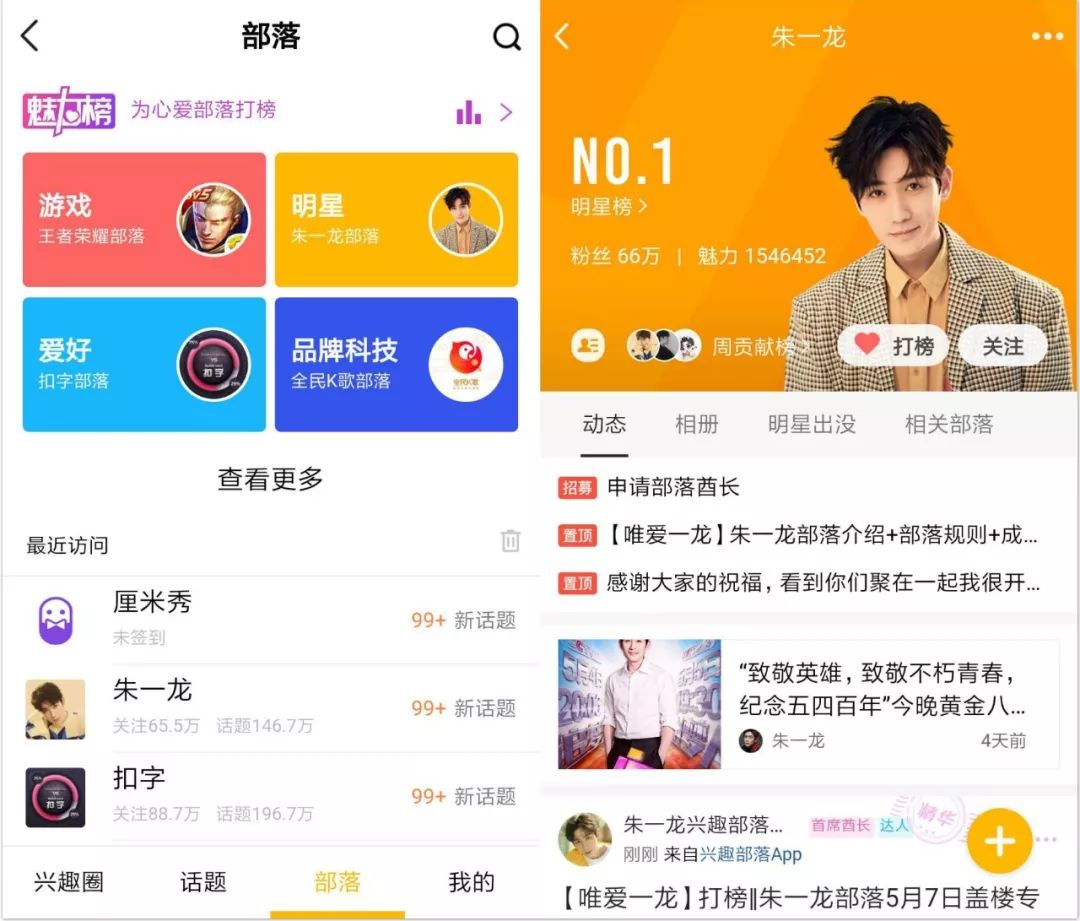

从平台运营的角度看,刷赞软件暴露了兴趣部落生态的脆弱性。兴趣部落依赖“信任”作为连接用户的隐性契约,而刷赞行为直接破坏了这种契约精神。当用户发现平台充斥虚假互动,对平台的信任度会断崖式下跌,进而导致用户流失——毕竟,没有人愿意在一个“数据剧场”里寻找真实的兴趣伙伴。更严重的是,刷赞会污染平台的数据资产,算法基于虚假点赞推荐的内容,会进一步加剧信息茧房效应,让用户陷入“低质内容循环”。例如,一个美妆部落若长期被刷赞的“速成教程”占据,真正专业的成分党分析反而难以触达达目标用户,最终使部落失去作为垂直领域知识交流平台的核心功能。

更深层次的影响在于,刷赞软件正在侵蚀兴趣部落的社会价值。兴趣部落不仅是娱乐场,更是青年群体构建身份认同、培养兴趣爱好的重要社会空间。在这里,用户通过真实互动获得归属感,通过内容分享实现自我价值。但刷赞将这种“情感连接”简化为“数字游戏”,让年轻人误以为“成功”可以走捷径,价值观被“流量至上”的功利主义裹挟。当部落里的“大神”靠软件刷出十万赞,而坚持真实分享的用户却默默无闻,传递的正是“结果大于过程”的错误信号,这与社会主义核心价值观所倡导的“诚信”“奋斗”精神背道而驰。

值得注意的是,刷赞软件的影响并非孤立存在,而是与平台的算法机制、用户心理、商业逻辑相互交织,形成复杂的“负反馈循环”。平台为追求日活、提升广告价值,可能默许算法对高赞内容的倾斜;用户在流量焦虑下主动或被动使用刷赞软件;创作者为生存迎合数据造假;最终整个生态陷入“虚假繁荣-信任崩塌-用户流失-平台降级”的恶性循环。这种循环一旦形成,修复成本极高——重建信任需要时间,重塑内容生态需要创作者的耐心,而算法机制的调整更需谨慎,避免“一刀切”误伤优质内容。

要破解这一困局,需从平台、用户、创作者三方协同发力。平台需完善内容审核机制,引入“互动真实性”评估维度,例如分析点赞用户的活跃度、评论相关性等数据,识别异常流量;同时建立创作者信用体系,对刷赞行为进行梯度处罚,从限流到封号不等。用户则需树立“理性社交”意识,认识到点赞只是互动的起点,而非内容价值的唯一标尺,主动抵制虚假流量,通过深度评论、转发等真实行为支持优质内容。创作者更需坚守“兴趣初心”,明白真正能沉淀用户的是内容的独特性与真诚度,而非短暂的数据泡沫——正如摄影部落的资深用户所言:“一张照片的真实感动,远胜过十万次虚假点击。”

在兴趣部落平台,刷赞软件带来的不仅是数据失真,更是对“兴趣”本质的背叛。兴趣的意义在于探索、分享与共鸣,在于通过真实连接找到同类,而非在数字游戏中自我欺骗。当用户回归对内容的深度思考,创作者重拾对价值的真诚表达,平台坚守对生态的守护责任,兴趣部落才能真正成为滋养兴趣、传递温暖的精神家园——这或许才是对抗刷赞软件乱象的终极解药。