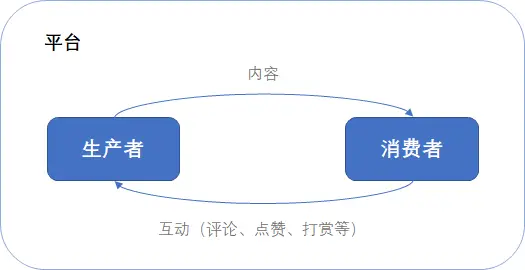

在内容平台的生态系统中,点赞与评论互动是用户参与内容传播的核心行为,二者不仅构成了创作者与受众之间的“反馈闭环”,更通过数据流动直接影响着算法推荐逻辑与内容生产方向。如何科学参与这两种互动,并非简单的“操作指南”,而是需要理解其底层逻辑——点赞是内容的“快速筛选器”,评论是观点的“深度发酵池”,二者协同才能推动优质内容的可见度提升,避免信息冗余下的“劣币驱逐良币”。

一、点赞互动:从“情绪表达”到“价值投票”的逻辑升级

点赞作为最轻量化的互动行为,常被视作“随手之举”,但其本质是用户对内容价值的“即时投票”。在算法主导的内容分发机制中,点赞率是判断内容质量的核心指标之一:当大量用户对同一内容点赞,系统会将其识别为“高匹配度内容”,进而推送给更多潜在受众。但值得反思的是,许多用户的点赞行为停留在“社交惯性”或“创作者压力”层面——为熟人点赞、为求回访点赞,甚至“无差别点赞”,这种“无效点赞”会稀释算法的判断精度,让低质内容因虚假数据获得曝光。

科学的点赞互动需要建立“价值筛选”意识:判断内容是否具备原创性、信息增量或情感共鸣。例如,一篇揭露行业黑幕的调查报道、一个解决用户痛点的教程视频、一段引发共情的真实故事,都值得通过点赞为其“加权”。反之,对于拼凑搬运、标题党或情绪煽动性内容,即使“划过”也是一种负责任的选择。精准点赞的本质,是用注意力数据为优质内容“背书”,让平台生态从“流量至上”转向“价值优先”。

二、评论互动:从“留言板”到“思想交换场”的深度构建

相较于点赞的“沉默支持”,评论是互动的“显性表达”,其价值远不止于“表达观点”,更是构建内容平台“对话生态”的关键。一条高质量的评论,能补充创作者未提及的细节、提供辩证视角、甚至引发群体讨论,形成“内容-评论-再创作”的良性循环。然而现实中,评论区常被“沙发”“支持”“学习了”等无效信息占据,或沦为情绪宣泄的“战场”,这种“低质评论”不仅无法传递有效信息,还会拉高用户获取信息的成本。

深度参与评论互动,需要把握三个维度:一是“信息补充”,例如在历史类视频下分享同期事件的背景资料,增强内容的完整性;二是“观点碰撞”,用“我认同你的观点,同时补充另一种可能性”的句式展开讨论,而非简单反驳;三是“问题引导”,通过“能否展开讲一下XX部分的操作步骤”等提问,启发创作者深化内容。优质的评论是内容的“第二创作”,它能让单一信息点裂变为多元知识网络,让评论区从“附属区”变成“价值增量区”。

三、互动中的“噪音”挑战:如何避免成为生态的“破坏者”?

内容平台的互动生态面临两大“噪音”挑战:一是“数据造假”,如刷赞、控评等行为,通过虚假互动扭曲内容价值判断;二是“情绪极化”,在争议性内容下,用户易因立场对立引发骂战,导致评论区“失焦”。这些行为不仅破坏平台规则,更会挤压理性讨论的空间。

作为普通用户,规避“噪音”需要建立“互动自律”:拒绝参与任何形式的虚假互动,不因“站队”而攻击他人,学会用“事实+逻辑”表达观点。例如,对存疑的数据,可附上来源链接;对不同意见,先肯定其合理再提出补充。健康的互动不是“消灭分歧”,而是“在分歧中寻找共识”,这种克制与理性,是用户作为“生态共建者”的基本责任。

四、互动进化的“个性化”趋势:从“统一模板”到“场景适配”

随着内容形态的多元化(短视频、长图文、直播、播客等),点赞与评论的互动逻辑也在向“场景化”演进。在短视频平台,“一键三连”(点赞、投币、收藏)是标准动作,评论则需“短平快”回应热点;在知识类长文下,评论更适合用“分段引用+批注”的方式展开深度讨论;而在直播间,弹幕评论则需兼顾“即时性”与“互动感”,用“666”“学到了”等表达参与氛围。

这种场景化互动要求用户“因地制宜”:对快节奏内容,用点赞和简短评论传递情绪;对慢节奏内容,通过结构化评论贡献思考。同时,AI工具的普及也为互动提供了新可能——例如,AI辅助生成评论初稿(需人工优化)、智能识别恶意评论等,但核心仍需用户主导:技术是“效率工具”,而互动的“温度”与“深度”,永远来自人的真实表达。

在内容平台,用户的每一次点赞与评论,都是在为内容生态“投下选票”。科学的互动参与,不是追求“互动量”的数字游戏,而是通过精准的价值判断与深度的观点输出,让优质内容被看见、让创作者被激励、让讨论被深化。当每个用户都能成为“理性互动者”,内容平台才能真正从“流量池”蜕变为“价值场”——而这,正是数字时代“内容共建”的核心要义。