在刷到我的内容时,你会点个赞并留个评论吗?这个问题看似简单,却道出了内容创作者与用户之间最本质的连接渴望。在信息爆炸的数字时代,每天有数以亿计的内容被生产、被推送,而点赞与评论,就像喧嚣中的回响,让创作者知道“有人看见了我的表达”。这种互动行为,早已超越简单的“操作”,它是一种价值的确认、情感的共鸣,更构成了内容生态运转的核心齿轮。

互动行为:从“流量符号”到“价值纽带”的进化

点赞与评论,本质上都是用户对内容的反馈,但二者的价值维度却截然不同。点赞是轻量级的“社交货币”,一次点击、一个红心,传递的是“我认同”“我感兴趣”的即时信号。对创作者而言,点赞数是内容受欢迎度的直观量化,是算法推荐的重要参考;对用户而言,点赞是“参与感”的低门槛入口,无需思考即可完成对内容的“投票”。而评论则是深度的“价值共创”,它承载着用户的观点、疑问、补充甚至批判。一条有质量的评论,能让内容从“单向输出”变为“双向对话”——创作者能从中获取改进方向,其他用户能通过评论区看到多元视角,甚至形成围绕内容的“微型社群”。

在刷到我的内容时,你会点个赞并留个评论吗?这个问题背后,藏着创作者对“真实连接”的期待。当用户愿意放下指尖,敲下一段文字,哪怕只是“学到了”“同感”,这种“非零成本”的投入,远比单纯的点赞更有意义。它意味着用户不仅消费了内容,更愿意为其“赋予意义”——你的评论可能成为其他读者的“导航”,也可能让创作者在深夜的创作中感受到“被需要”的温暖。这种基于内容的价值传递,正是互联网从“信息高速公路”向“情感连接社区”进化的关键。

互动困境:当“流量焦虑”遇上“互动疲劳”

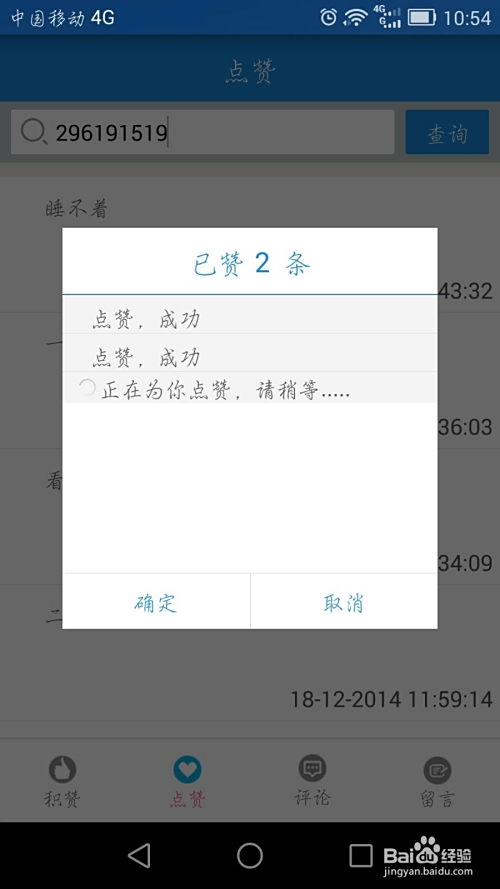

然而,理想中的互动生态,正面临现实的严峻挑战。一方面,创作者的“流量焦虑”让互动行为逐渐异化。为了追求点赞与评论,部分内容陷入“标题党”“情绪煽动”的怪圈,甚至购买虚假互动数据。这种“伪互动”不仅扭曲了内容价值的判断标准,也让用户对“真实互动”产生警惕——当评论区充斥着“复制粘贴”的推广或无意义的“沙发”“前排”,用户还会愿意在刷到我的内容时,点个赞并留个评论吗?

另一方面,用户的“互动疲劳”正在加剧。在信息过载的环境下,用户每天接收的内容远超处理能力,有限的注意力成为稀缺资源。当“点赞”沦为一种机械化的“习惯性操作”,当“评论”需要用户付出额外的认知成本,许多人选择“沉默滑动”。更值得警惕的是,算法推荐下的“信息茧房”,让用户持续接触到同质化内容,新鲜感缺失进一步降低了互动欲望。数据显示,某内容平台2023年用户平均互动率较两年前下降17%,其中深度评论量下滑幅度超过25%。这种“互动寒冬”,正在让创作者与用户之间的距离越来越远。

破局之道:以“内容价值”激活“真实互动”

面对互动困境,回归本质才是破局关键:用户为什么会愿意在刷到我的内容时,点个赞并留个评论?答案藏在“内容价值”里。无论是提供实用信息、引发情感共鸣,还是激发思考、带来娱乐,真正有价值的内容,自然会吸引用户的互动反馈。创作者需要做的,不是“套路化”地索要点赞评论,而是深耕内容质量,让用户“忍不住想表达”。

具体而言,可以从三个维度优化互动设计:一是“留白”,在内容中设置开放性问题或争议性观点,为用户提供“可讨论的入口”;二是“回应”,及时回复用户的评论,让用户感受到“被看见”“被重视”,这种“反馈闭环”能显著提升后续互动意愿;三是“共创”,邀请用户参与内容生产,比如征集故事、投票选题,让用户从“消费者”变为“生产者”,互动便成为自然的情感流露。

对平台而言,算法机制也需要向“优质互动”倾斜。例如,降低虚假互动的权重,增加评论质量、互动深度等指标在推荐中的占比,让真正有价值的对话获得更多曝光。当刷到我的内容时,你会点个赞并留个评论吗?这个问题不应是创作者的单向期待,而应是平台、创作者与用户共同构建的“互动契约”——以优质内容为土壤,以真诚互动为养分,让每一次点赞、每一条评论,都成为数字时代里“有温度的连接”。

最终,互动的价值不在于数字的高低,而在于它让内容不再冰冷。当你的点赞能让创作者会心一笑,当你的评论能为他人点亮思路,这种基于内容的“双向奔赴”,正是互联网最动人的底色。在刷到我的内容时,愿你愿意点个赞,留个评论——因为你的每一个表达,都在让这个数字世界多一份真实与温暖。